森鴎外の『最後の一句』はとても印象に残った小説です。自分では大した感想文を書けないのを棚に上げて、15歳の少年風の感想文を生成AIに作成していただくという試みをしてみました。

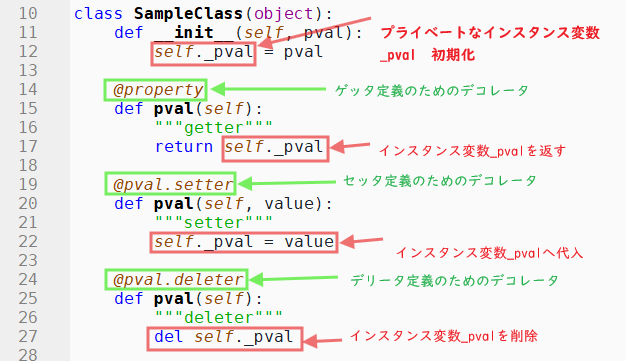

ソフトな忘却力(116) Pythonのデコレータで、ゲッタ、セッタ、デリータ

「サイエンティフィックPythonのための」IDE、Spyder上にてScientific Python Lecturesの実習中。今回もデコレータの練習です。今回は処理系に備わっているデコレータを使ってClass定義にセッタ、ゲッタ、デリータを追加してみます。ちょっとクセ強な風味だけれどもプロパティ使えばOKよ。 “ソフトな忘却力(116) Pythonのデコレータで、ゲッタ、セッタ、デリータ” の続きを読む

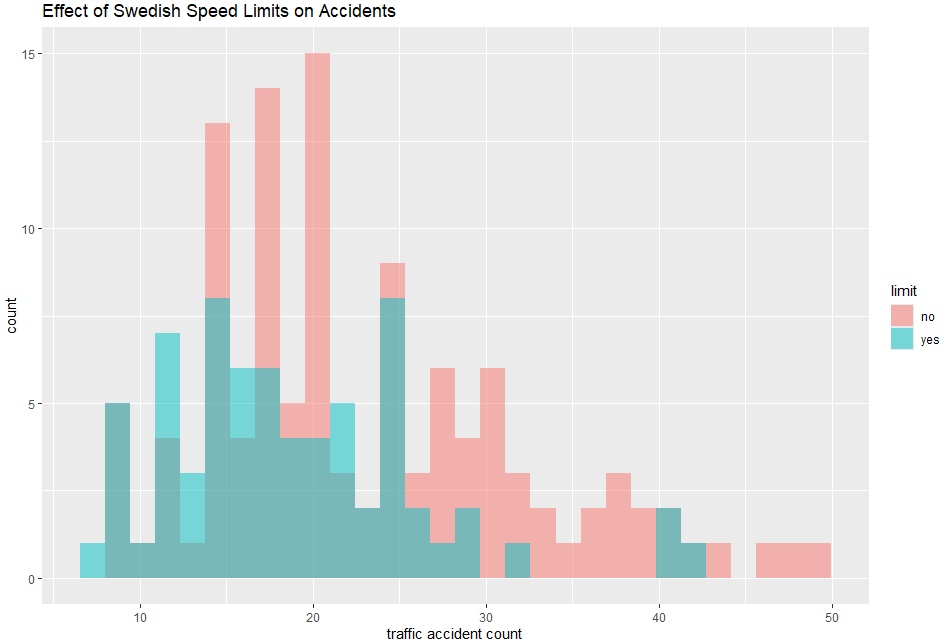

データのお砂場(200) R言語、Traffic、速度制限と交通事故数のデータ {MASS}

MASSパッケージのサンプルデータセットを巡回中。大文字優先のABC順。前回は溶岩の組成でした。今回は交通事故と制限速度の有無の関係です。1960年代のスウェーデンにおけるデータです。どうもこの時代のスウェーデンは、自動車交通における先駆的な調査や「社会実験」的な挑戦を推し進めていたみたい。流石だなスウェーデン。

エトセトラ(5)NANDでGO

NANDゲートだけで全ての回路が設計できます。NANDゲートだけで排他的論理和(XOR)の回路を実現する図を見たとき、その美しさに感動しました。もしも、あなたがその回路図を知らなければ、挑戦してみてね。

“エトセトラ(5)NANDでGO” の続きを読む

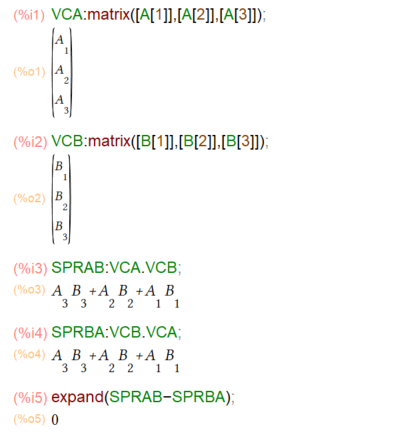

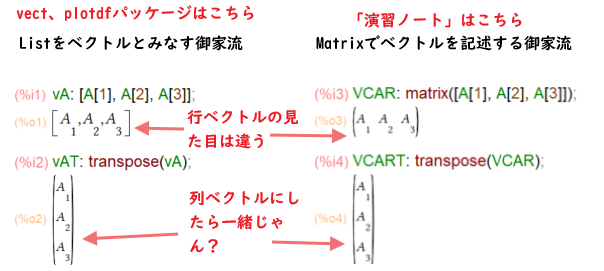

忘却の微分方程式(209)Maximaを使った物理数学基礎演習ノートを読む、ベクトルの内積

溝口純敏様著「Maxima を使った物理数学基礎演習ノート」(以下「演習ノート」と略)を拝読中。前回ついに「第4章 ベクトルとテンソル」突入。そこでMaximaにおけるベクトル表記法に2流派あることに気づきました。前回以前の過去回はリスト流、前回からは「演習ノート」の御流儀マトリックス流です。今回は内積ね。

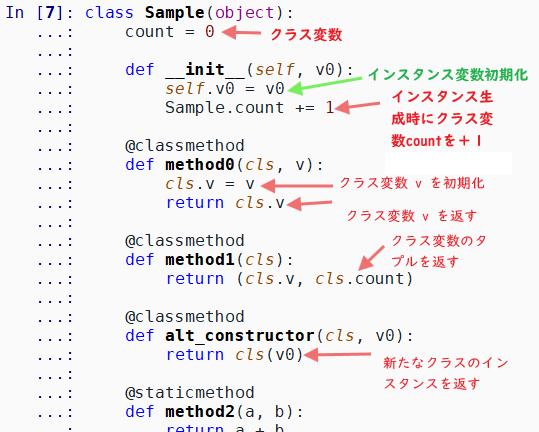

ソフトな忘却力(115) Pythonのデコレータ、クラスメソッド、インスタンスメソッド

「サイエンティフィックPythonのための」IDE、Spyder上にてScientific Python Lecturesの実習中。デコレータの練習が続いてます。今回は処理系に備わっているデコレータ2つ、classmethod、staticmethodの復習です。Class定義するときになんとなく使っている奴ら。 “ソフトな忘却力(115) Pythonのデコレータ、クラスメソッド、インスタンスメソッド” の続きを読む

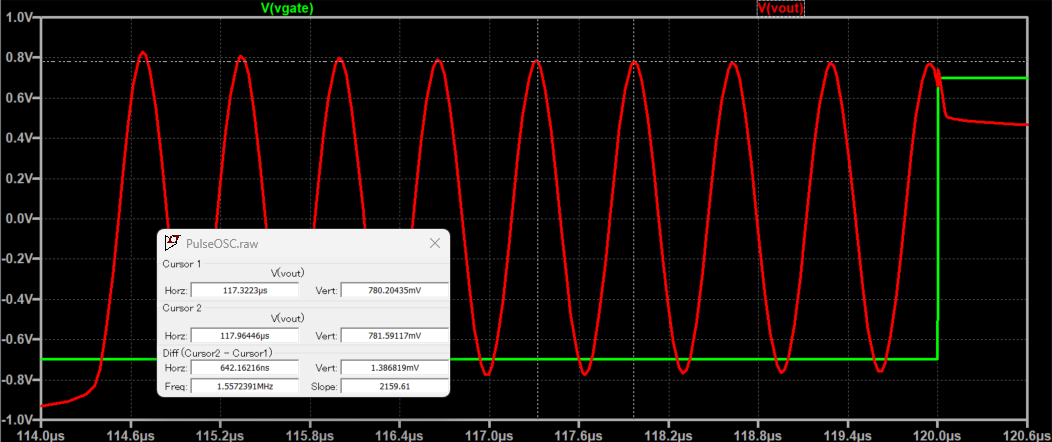

お手軽ツールで今更学ぶアナログ(237) パルス発振器(リンギング発振器)シミュレーション

アナデバ様のWeb記事『StudentZone』の2025年7月号(日本語版)の実習初回です。LC発振回路の実習は続きます。前回までペルツ発振回路でしたが、今回からはパルス発振回路にかわります。矩形波(パルス)で発振期間を制御可能なLC発振回路です。リンギング発振器と呼ばれることもあるみたい。

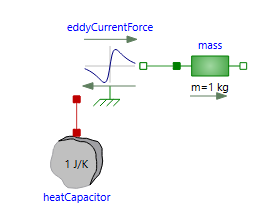

ブロックを積みながら(216) OpenModelica 並進運動、渦電流ブレーキ

前回はOpenModelica付属のExampleの中から「ブレーキ」をかけるデモを鑑賞。ブレーキかけるとブレーキシューが減るんだよな、などとブツブツ言っていたら、「減らない」非接触のブレーキが新幹線に採用されていたのだとか。渦電流ブレーキ(eddy current brake)であります。でも淘汰されてた?なぜ?

“ブロックを積みながら(216) OpenModelica 並進運動、渦電流ブレーキ” の続きを読む

エトセトラ(4)地球の大気の謎

今は昔、空気の分子の速度を知ったとき、その速度の最大値は第2宇宙速度よりも大きいことに気が付きました。これでは地球の大気は徐々に失われてしまいます。しかし、これは杞憂でありました。

当時はインターネットもなく自分の頭で考えてもどうしようもありませんでした。

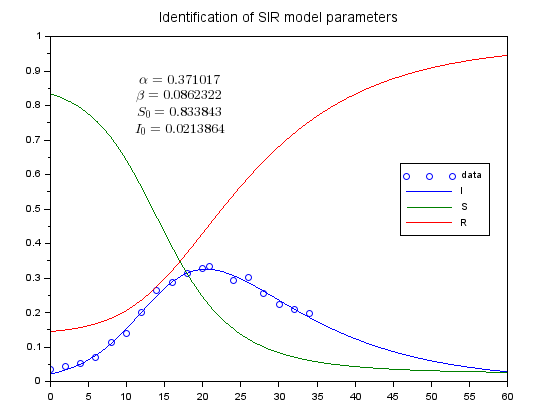

手習ひデジタル信号処理(197) Scilab、{Scilabデモ}、疾病のパラメータ推定

信号処理素人老人がScilabの「信号処理のデモ」からカテゴリ脱出。前回はローレンツ・アトラクタにSUNDIALSのArkodeソルバを適用しました。今回はcvodeソルバ適用ですが脇役。モデルパラメータを推定の巻です。ターゲットのモデルはSIRモデルとな。感染症の一番シンプルなモデルね。昔やったような気がするんだが。

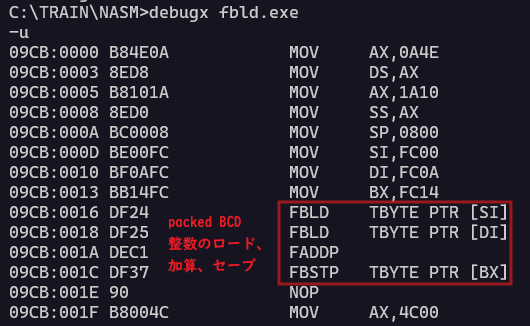

ぐだぐだ低レベルプログラミング(231)x86(16bit)、BCD整数のロード、セーブ

前回はpartialでexactな「剰余算」でした。今回もメンドクセー命令がつづきます。packed な BCD 整数のロード、ストア命令っす。BCD=Binary-coded decimalデス。8087FPUには「フツーの」整数とは別にBCD数を扱うための命令あり。計算できる桁数は10進18桁です。なんで18桁?

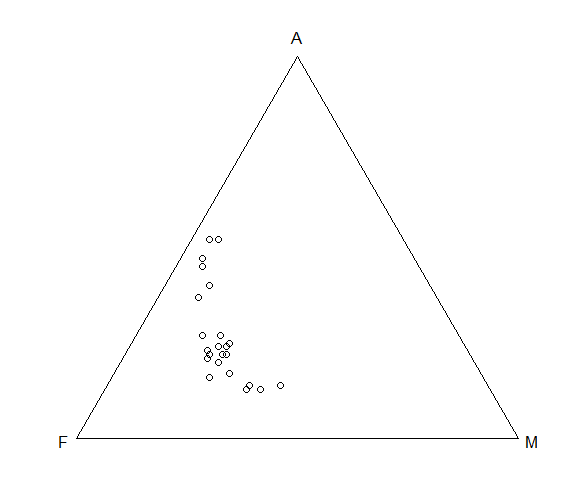

データのお砂場(199) R言語、Skye、スカイ島溶岩のAFM組成 {MASS}

MASSパッケージのサンプルデータセットを巡回中。大文字優先のABC順。前回は巨木の苗木の成長カーブでした。今回は溶岩の組成です。壮大な自然景観らしいスコットランド、ヘブリディーズ諸島はスカイ島の溶岩の組成らしいです。鉱物筋?の人は皆知ってる名所らしいっす。プロはAFMダイアグラムというもので分かり合えるみたい。

エトセトラ(3)レンジエクステンダー

ハイブリッド車HVが発売されたころ、素人考えでエンジンは発電するのみでバッテリーに貯めた電力で駆動すればどうなの?HVのようにエンジンとモーターとの出力をミックスする必要はないし、エンジンの最高効率の条件で発電すれば、燃費もいいはず。

そのアイデアはレンジエクステンダーと呼ばれる技術だと知りました。

忘却の微分方程式(208)Maximaを使った物理数学基礎演習ノートを読む、ベクトルの流派?

溝口純敏様著「Maxima を使った物理数学基礎演習ノート」(以下「演習ノート」と略)を拝読中。今回からついに76ページ「第4章 ベクトルとテンソル」に突入。まずはベクトルから、ということで気づきました。Maximaにおけるベクトルの表記法に2流派があり。「演習ノート」の御家流はどうも過去回で使っていた流派とは違う?