Rのサンプルデータセットを巡りながら、この世の不思議、世界の仕組みについて学ぶ年寄です。今回はパッケージ「Boot」のサンプルデータセットの中から tau とな。タウ(τ)粒子の崩壊モードについてのデータらしいです。タウ粒子は「電荷をもつレプトン」らしいです。電子の親戚?でも素粒子物理素人のお惚け老人には何がなにやら?

※「データのお砂場」投稿順Indexはこちら

tauデータセット

サンプルデータセットの解説ページが以下に。

半導体など扱っていると「電子」というものには度々お目にかかりますが、実際は電子もよく分かってないお惚け老人です。ましてや「第三世代の電荷を持つレプトン」などと言われると何だかわかりませぬなあ。どうも「かなりクセ強な」粒子で研究しやすくもあり、しずらくもあるものみたいです。ネットを漁っていたら、『早坂圭司』様の以下の資料に行き当たりました。あざ~す。

サンプルデータセットには以下の5つの「崩壊モード」のパーセンテージを測定したデータが収められてます。その方面のプロの人にとっては「パーセンテージ」を正確に推定するのが大事みたいデス。それでブートストラップ法を使ったのでしょうかね。5つの「崩壊モード」は以下のFactorで表現されてます。

-

- pi

- e

- mu

- rho

- 1

piはパイ中間子への崩壊、eは皆大好き電子への崩壊、muはミュー粒子への崩壊、rhoは良く分からんのですが、ρということであればロー中間子への崩壊ってことで良いのかな。1と分類されているのはなんだか不明。もしかすると上記の4つの「主要崩壊モード」以外ということかもしれませぬ。どうも実験には制約があり、同時に多数を測定することができないので、毎回、どれか一つに絞って測定するしかなかったみたいです。

なお、タウ粒子の御研究でPerl先生がノーベル賞をとっておられるよし。先生が当時御研究をされていたのは『スタンフォード線形加速器センター(略称SLAC)』だそうです。その後、合衆国政府のお金の関係で以下のお名前になったらしいです。略称が固有名詞に昇格した?

SLAC NATIOINAL ACCELERATOR LABORATORY

上記のデータも上記の「線形加速器」で取得されたものみたいです。今回、グーグルマップでSLACの場所を調べていて、うかつにも

線形加速器の上を車で何度も走ったことがある

ことに気づきました。スタンフォードということで、SLACはスタンフォード大の「裏山」の中にあるみたいです。そして長大な線形加速器は高速道路I-280の下を横切ってました。住所的にはスタンフォード大のキャンパスのあるパロアルトではなく、となりのメンロパークに入っているみたいですが裏山。サンノゼ、サンタクララ方面からサンフランシスコ方面に北上する主要道2本のうちの山側の道路がI-280です。なんどとなく上を通過していたはず。でもそのときには気づいてないです。そんなものが高速下を横切っていたとは。なお加速器本体は地下のトンネル内ですが、地上にも「覆堂的」な長大な建屋があるみたいなので、気をつけて見ていたら分かる筈。もしかすると見えていたのでしょうが、節穴には見えなかった。。。

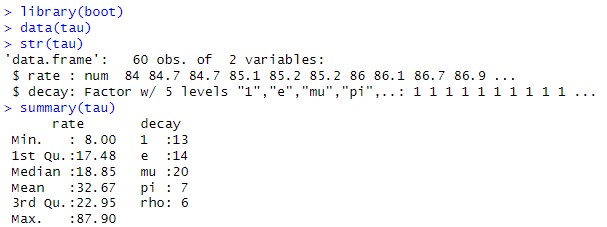

先ずは生データ

右のsummary の右欄の decay が崩壊モードの分類(ファクタ)です。muが20例、最小のrho(ρ)が6例。それぞれにパーセンテージがrateに記録されているみたいです。

層別してみる

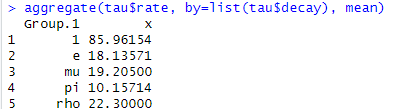

とりあえず、decay毎にrateの平均を求めてみました。

aggregate(tau$rate, by=list(tau$decay), mean)

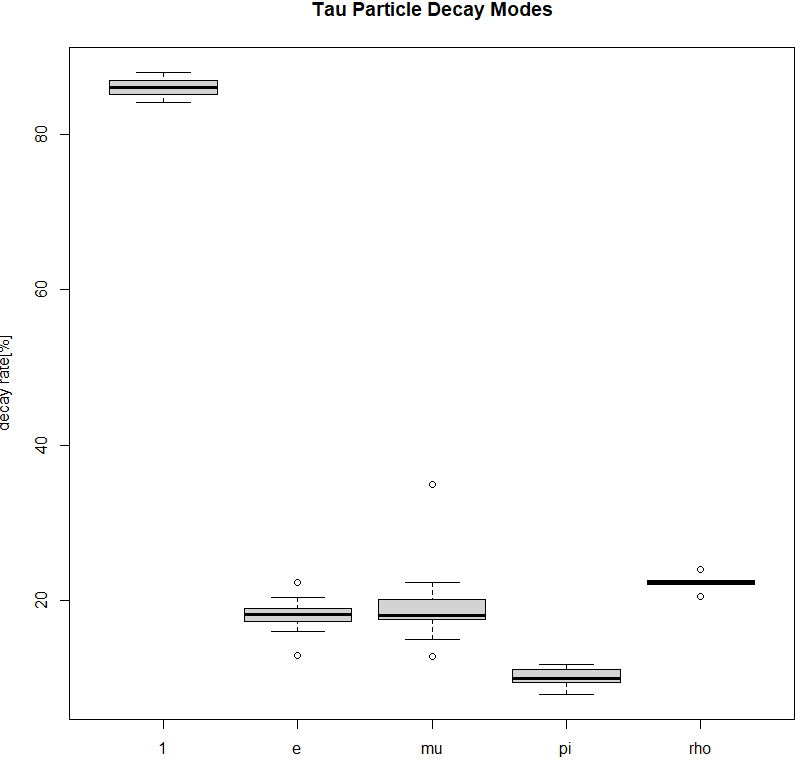

上記の数字だけではイマイチわからんので、箱ひげ図にしてみました。処理はこんな感じ。

library(dplyr)

c1 <-tau %>% filter(decay=="1") %>% select(rate)

ce <-tau %>% filter(decay=="e") %>% select(rate)

cmu <-tau %>% filter(decay=="mu") %>% select(rate)

cpi <-tau %>% filter(decay=="pi") %>% select(rate)

crho <-tau %>% filter(decay=="rho") %>% select(rate)

boxplot(c(c1, ce, cmu, cpi, crho), names=c("1", "e", "mu", "pi", "rho"), ylab="decay rate[%]", main="Tau Particle Decay Modes")

プロット結果が以下に。

「主要な崩壊モード」4種のバラツキはまあ、そこそこだけれど、「1」という分類が謎だ。これをどう扱ったらいいのか?この辺で素粒子物理素人のお惚け老人は退散。ううむブートストラップ法使ってみんのかい!

「主要な崩壊モード」4種のバラツキはまあ、そこそこだけれど、「1」という分類が謎だ。これをどう扱ったらいいのか?この辺で素粒子物理素人のお惚け老人は退散。ううむブートストラップ法使ってみんのかい!