溝口純敏様著「Maxima を使った物理数学基礎演習ノート」(以下「演習ノート」と略)を拝読中。前々回は内積(スカラー積)、前回は外積(ベクトル積)でした。すると当然?ながら今回は三重積ということで。三重積にもスカラーとベクトルあり。なお「演習ノート」のベクトル表記はMatrix流であります。

※「忘却の微分方程式」投稿順 index はこちら

※ MaximaおよびそのGUIであるwxMaximaの以下バージョンを使用させていただいております。

-

- wxMaxima 22.04.0

- Maxima 5.46.0(x86_64-w64-mingw32)

- SBCL 2.2.2 (SBCL = Steel Bank Common Lisp )

※Maxima を使った物理数学基礎演習ノート は以下のバージョンをダウンロードさせていただきました。

令和4 年3 月 第八回改訂

三重積(triple product)

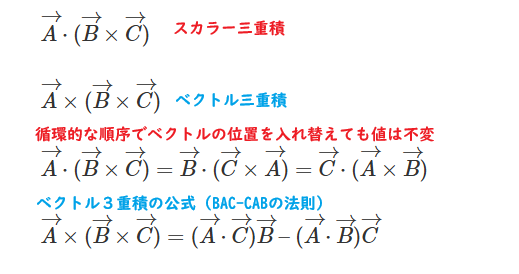

ベクトルの3重積にも2種類あり、スカラー三重積(Scalar triple product)とベクトル三重積(Vector triple product)であります。

-

-

- \( \overrightarrow A \cdot ( \overrightarrow B \times \overrightarrow C ) \)

- \( \overrightarrow A \times ( \overrightarrow B \times \overrightarrow C ) \)

-

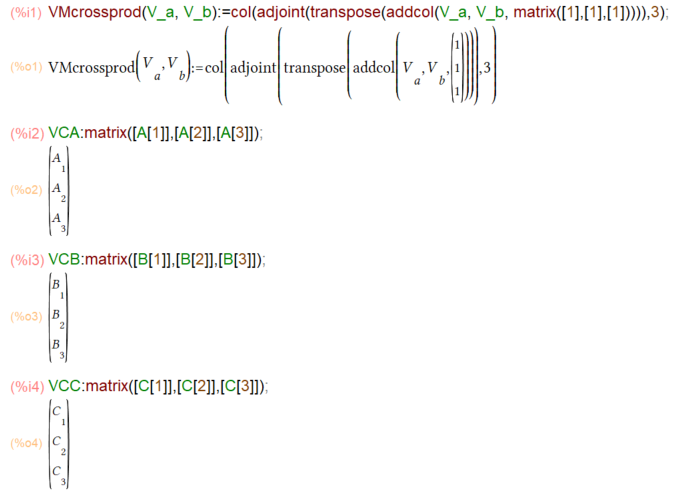

過去回にて、内積、外積練習しており、また、外積を求める関数も定義してあるので、今回は演習ノートに沿って、三重積の「お約束」を確かめていきたいと思います。まずは準備。Matrix流のサンプルベクトルなどの定義ですじゃ。

VMcrossprod(V_a, V_b):=col(adjoint(transpose(addcol(V_a, V_b, matrix([1],[1],[1])))),3); VCA:matrix([A[1]],[A[2]],[A[3]]); VCB:matrix([B[1]],[B[2]],[B[3]]); VCC:matrix([C[1]],[C[2]],[C[3]]);

スカラー三重積とその性質

スカラー三重積の幾何学的な意味は、その絶対値が三つのベクトルが張る平行六面体の体積となる、というものであります。符号はベクトルの順序によります。そして代表的な性質として「循環的な順序でベクトルの位置を入れ替えても、値は不変」というものがあります。

\( \overrightarrow A \cdot ( \overrightarrow B \times \overrightarrow C ) =

\overrightarrow B \cdot ( \overrightarrow C \times \overrightarrow A ) =

\overrightarrow C \cdot ( \overrightarrow A \times \overrightarrow B ) \)

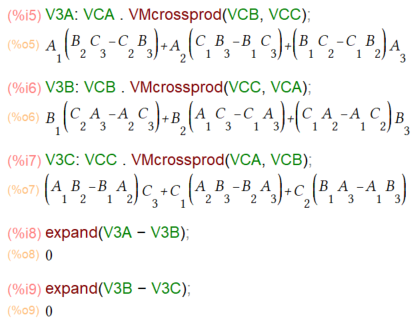

折角なのでこの性質をMaxima上で確かめるコードが以下に。

V3A: VCA . VMcrossprod(VCB, VCC); V3B: VCB . VMcrossprod(VCC, VCA); V3C: VCC . VMcrossprod(VCA, VCB); expand(V3A - V3B); expand(V3B - V3C);

ベクトル三重積とその性質

ベクトル三重積には、BAC-CABの法則と呼ばれることが多いらしい公式ありです。

\( \overrightarrow A \times ( \overrightarrow B \times \overrightarrow C ) =

( \overrightarrow A \cdot \overrightarrow C ) \overrightarrow B \ – \

( \overrightarrow A \cdot \overrightarrow B ) \overrightarrow C

\)

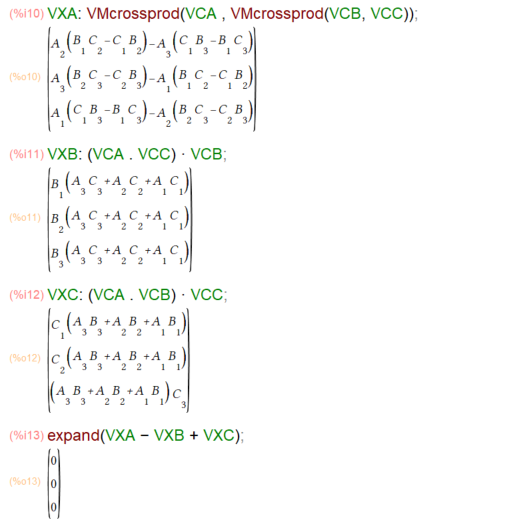

これをMaxima上で確かめるコードが以下に。

VXA: VMcrossprod(VCA , VMcrossprod(VCB, VCC)); VXB: (VCA . VCC) * VCB; VXC: (VCA . VCB) * VCC; expand(VXA - VXB + VXC);

実行してみたところが以下に。