溝口純敏様著「Maxima を使った物理数学基礎演習ノート」(以下「演習ノート」と略)を拝読中。前回は「ベクトル」の三重積でした。今回は「行列」の生成です。「演習ノート」のベクトル表記はMatrix流でありますので、「行列」に関しても当然Matrix使用です。以前からやってる通りだろ~、つべこべ言うなと?

※「忘却の微分方程式」投稿順 index はこちら

※ MaximaおよびそのGUIであるwxMaximaの以下バージョンを使用させていただいております。

-

- wxMaxima 22.04.0

- Maxima 5.46.0(x86_64-w64-mingw32)

- SBCL 2.2.2 (SBCL = Steel Bank Common Lisp )

※Maxima を使った物理数学基礎演習ノート は以下のバージョンをダウンロードさせていただきました。

令和4 年3 月 第八回改訂

今回は、各種の方法による「行列の生成」です。「演習ノート」では、「4.2 行列とテンソル」の「4.2.1 行列の生成」のところ。淡々と「演習ノート」の例題をMaxima上でエクササイズしていくのみ。ちょっと手が滑っているところあるけど。

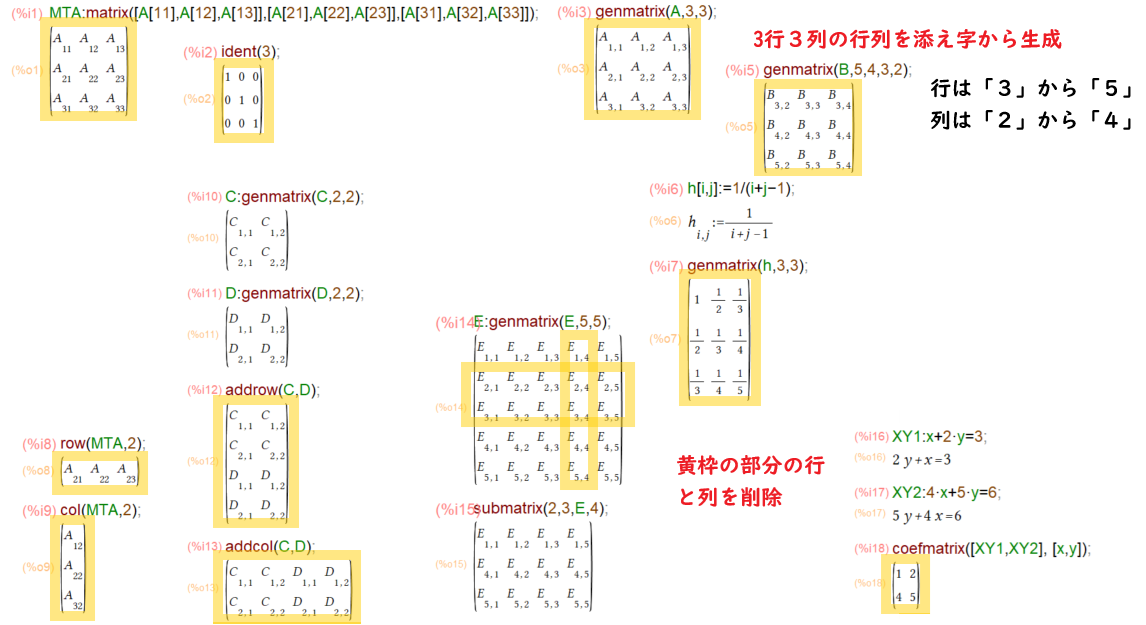

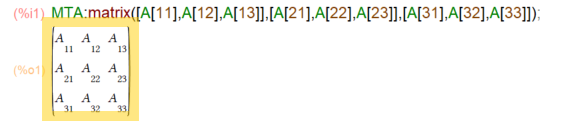

行列の成分を並べて行列定義

最初は、ベクトル定義のときもお世話になった、成分を並べて定義するやり方です。こんな感じ。

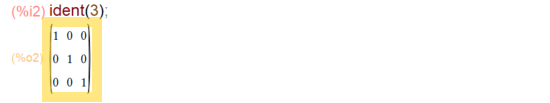

単位行列の定義

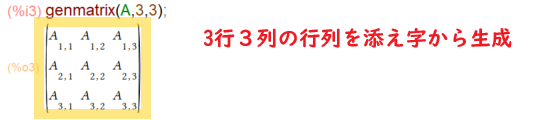

添え字による行列の定義

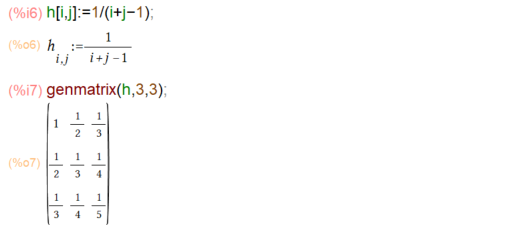

genmatrixという名のお役立ち関数あり。これを使うと添え字を使った定義が一撃でできるみたい。

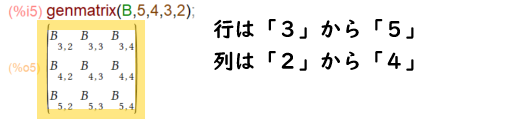

添え字が1から始まらない場合も一撃だけれども、ちょっと順番がメンドイ。

添え字に応じた値を計算して成分とすることもできるっと。こんな感じ。

添え字に応じた値を計算して成分とすることもできるっと。こんな感じ。

上記では h という「お名前」のある関数を使って成分の定義しているけれども、lambda式を使えば、無名の関数で値の生成も可能な筈。多分。

行の取り出し、列の取り出し

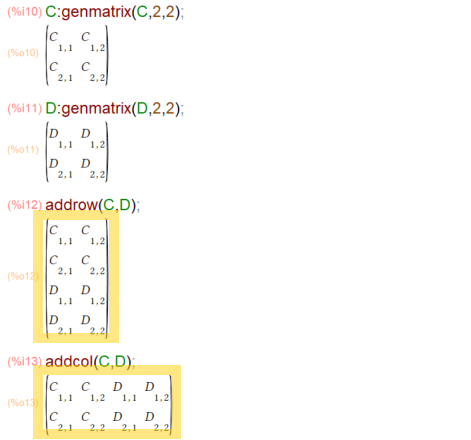

行列に行列を結合、行方向、列方向

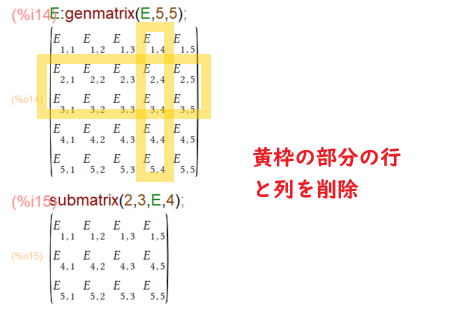

行列の指定行、指定列を削除

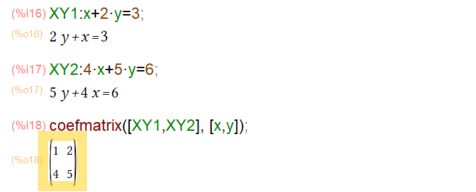

連立方程式を立てておいて、その係数行列

今回は、平穏無事? ホントか?