溝口純敏様著「Maxima を使った物理数学基礎演習ノート」(以下「演習ノート」と略)を拝読中。数学も物理学も苦手のお惚け老人はうろ覚えです。テンソルったら、座標系を変換しても変わらぬ「オブジェクト」であるらしいです。今回は座標変換、まずは直交座標系から直交座標系、それもベクトル(まあテンソルの一種だけど)で練習っす。

※ 「忘却の微分方程式」投稿順 index はこちら

※ MaximaおよびそのGUIであるwxMaximaの以下バージョンを使用させていただいております。

-

- wxMaxima 22.04.0

- Maxima 5.46.0(x86_64-w64-mingw32)

- SBCL 2.2.2 (SBCL = Steel Bank Common Lisp )

※Maxima を使った物理数学基礎演習ノート は以下のバージョンをダウンロードさせていただきました。

令和4 年3 月 第八回改訂

今回「演習ノート」を学ばせていただくのは、「4.2 行列とテンソル」の「4.2.9 直交座標系のベクトル・テンソルの座標変換」の前半、ベクトルの座標変換あたりデス。

原点を同じくする直交座標系 xyz と x’y’z’ 間の座標変換

「演習ノート」では、第1の直交座標系 xyzの単位ベクトルを i、j、k、第2の直交座標系 x’y’z’の単位ベクトルを e1、e2、e3、としてます。なお、原点位置は共通デス。第1の座標系から第2の座標系への座標変換は座標変換行列 L を使えば以下のように書けるみたい。

\(

\begin{pmatrix}

\overrightarrow {e1} \\

\overrightarrow {e2} \\

\overrightarrow {e3} \\

\end{pmatrix}

= L

\begin{pmatrix}

\overrightarrow {i} \\

\overrightarrow {j} \\

\overrightarrow {k} \\

\end{pmatrix}

\)

ここで、座標変換行列 L は以下のように書かれてます。Lの各要素の値は、それぞれの単位ベクトル組の内積をとれば計算できるんでないですか?

\(

L =

\begin{pmatrix}

L_{11} & L_{12} & L_{13} \\

L_{21} & L_{22} & L_{23} \\

L_{31} & L_{32} & L_{33} \\

\end{pmatrix}

\)

一方Lの転置行列を使えば、第2の座標系から第1の座標系への「逆変換」も書き表すことができてしまうっと。

\(

\begin{pmatrix}

\overrightarrow {i} \\

\overrightarrow {j} \\

\overrightarrow {k} \\

\end{pmatrix}

= L^T

\begin{pmatrix}

\overrightarrow {e1} \\

\overrightarrow {e2} \\

\overrightarrow {e3} \\

\end{pmatrix}

\)

上記から、必然的?に以下のような関係があるらしいっす。

\(

L^T L =

\begin{pmatrix}

1 & 0 & 0 \\

0 & 1 & 0 \\

0 & 0 & 1 \\

\end{pmatrix}

\)

上記をMaxima様にご確認いただくとこんな感じ。

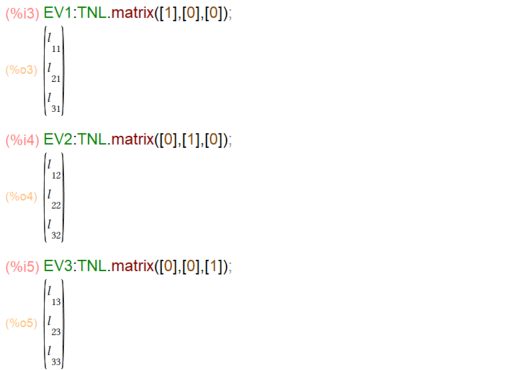

おっと、この状態では単位行列には程遠いよ。そこで「演習ノート」ではLから各列ベクトルを「抽出する」ような操作をしてます。

おっと、この状態では単位行列には程遠いよ。そこで「演習ノート」ではLから各列ベクトルを「抽出する」ような操作をしてます。

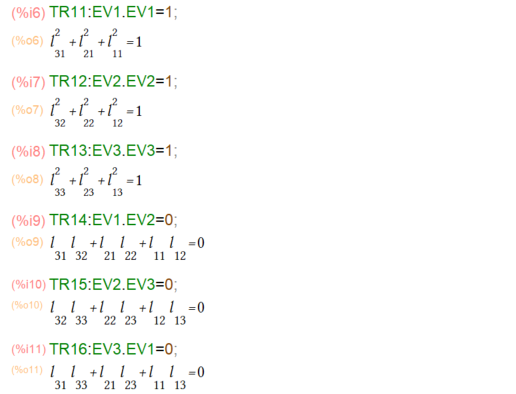

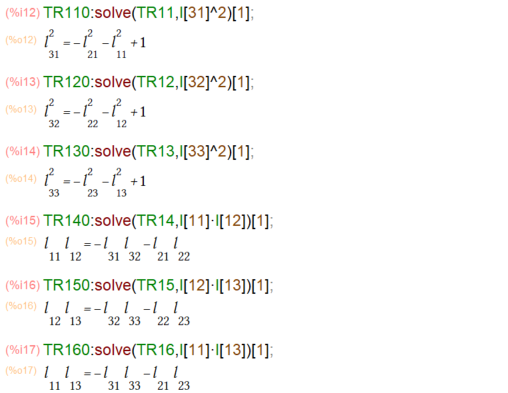

取り出したベクトルに対して、同じベクトル同士の内積は1、異なるベクトル同士の内積は0というバッチリな関係を適用。

そして、先ほどの分けわからなかったTN71にsubstしてやると、

第1の直交座標系で定義されているベクトルvAの座標変換

この座標変換行列 Lさえあれば、第1の座標系のベクトル vA を第2の座標系のベクトル vA’ に変換することなどお茶の子サイサイ。

\( \overrightarrow {vA}{}’ = L \ \overrightarrow {vA} \)

vAとvA’は、座標変換しただけ、「本質」は変ってないんだと。ホントか?