アナデバ様のWeb記事『StudentZone』の2024年12月号(日本語版)の実習3回目。前回は可変ゲインといってもトランジスタのON/OFFで2段階切り替え。今回は可変抵抗(ボリューム)使ってゲインはアナログな無段階調整可能っと。でもADALP2000所蔵の抵抗は結構粗いっす。老人の手が震えているわけじゃないよ。

※「お手軽ツールで今更学ぶアナログ」投稿順 indexはこちら

※学生でもないのに勝手に実習をさせていただいておりますアナデバ様の記事(日本語版)が以下です。

今回実験の回路

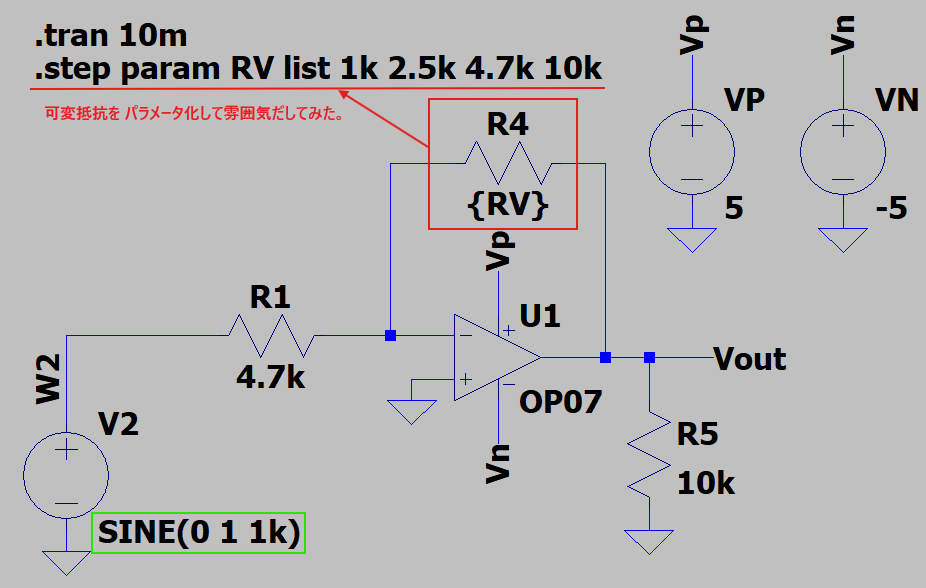

今回実験の回路をLTspiceでスケマティックエントリした回路図が以下に。

基本アナデバ様の記事の図4の回路なのですが、勝手に変更してしまったところが2つあります。

まず第一が左下の緑枠の入力信号の指定です。図4を拝見するとSINE(0 2 …となっており、オフセット0V、振幅2Vの指定です。ところが本文を読んでいくと「ピークツーピークの振幅2V」という記述あり。それでいくとSINE(0 1 …となります。プラマイ5Vの電源で実験することになっているので本文の「ピークツーピークの振幅2V」の方が安心かということで2を1に変更。コマケー話なんだが。

第2は可変抵抗(ポテンショメータ)の回路図上での表現です。いつもLTspiceでは良い方法ないかな~と思うんですけど、思いつきません。オリジナルの図4では固定値の抵抗で表現してますが、ここでは「可変」させたときの雰囲気出して~ということで .step param文使ってしまいました。

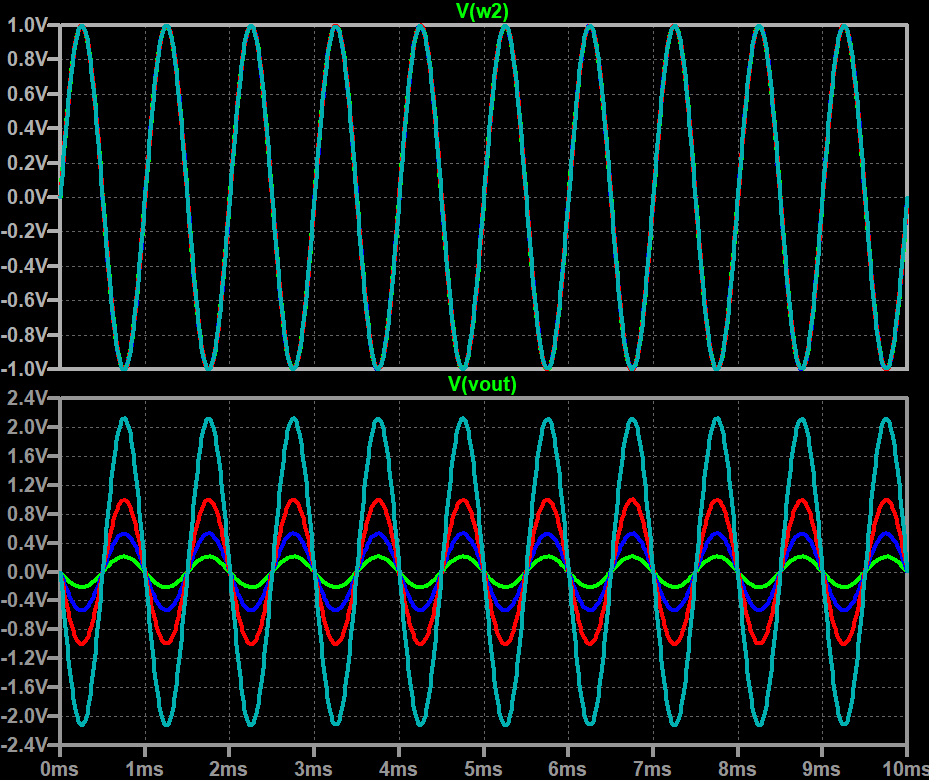

上のV(w2)の方が、「ピークツーピークの振幅2V」の入力信号です。一方、下のV(vout)の方が、可変ゲインの出力波形です。黄緑色の一番振幅が小さいのが1kΩのとき、青緑色の一番振幅がデカいのが10kΩのときです。

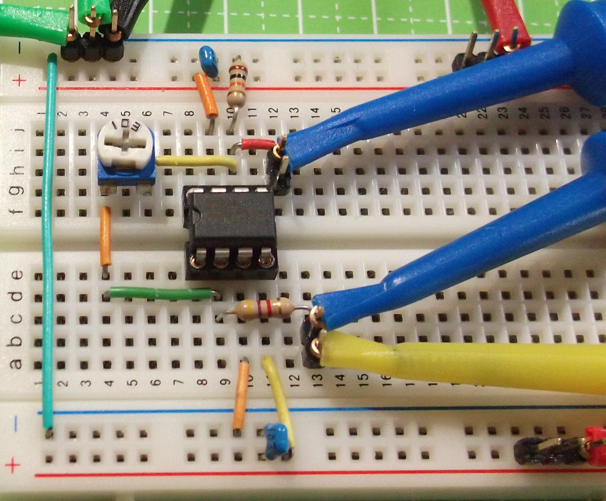

現物回路

例によってブレッドボード上に組み立てた現物回路が以下に。今回可変ゲインを決めている「ポテンショメータ」はアナデバ製学習用ADALP2000に入っていたちっこいやつです。プラスでもマイナスでもドライバで回しやすいもの。でも回転自体は180度くらいなので、ちょこっと回すと結構大きく抵抗値が変わる「粗い」やつです。手元には10回転以上の「精密」可変抵抗もあるのでそちらにするかとも思ったのですが、回しやすい方がいいか、と手抜きです。

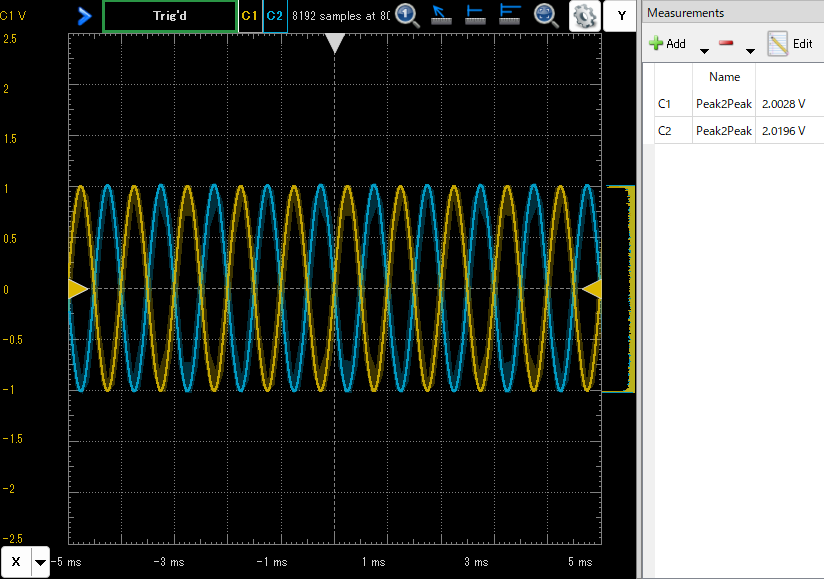

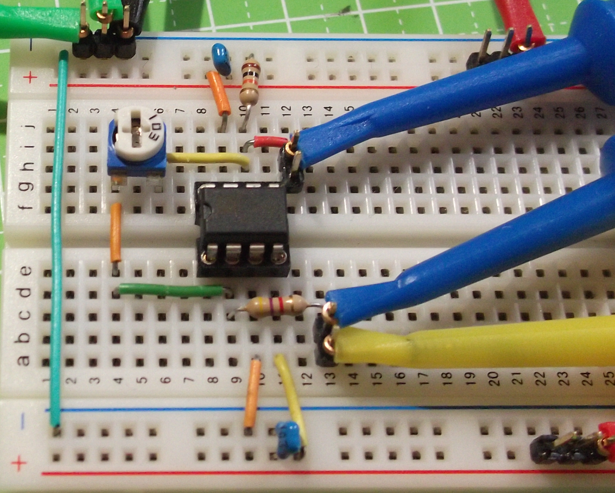

以下はゲインがほぼほぼ1倍になるように調整したもの。約半分くらいの抵抗値になっておる筈。

黄色C1が入力信号、青色C2が出力信号です。振幅をピタリ1xにしたかったのだけれど、調整できなかったデス。老人の手が震えているせいではないよ。

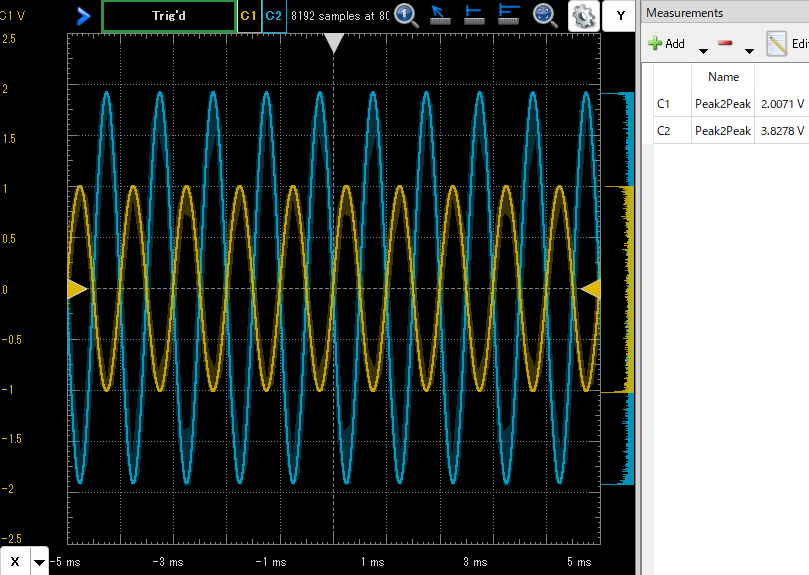

一方、以下はほぼ回転可能な限界付近まで回しきったもの。ゲインとしては約2倍強くらいを期待。

だいたい2倍、でもちょっと不足気味。ドライバで回しながら抵抗値が測れるわけでもないのでビミョー。