アナデバ様のWeb記事『StudentZone』の2025年2月号(日本語版)の実習2回目。前回はハートレー発振回路のLTspiceシミュレーションのみ行ってお茶を濁しました。今回は前回の回路を実機で発振させてみたいと思います。しかし発振、回路定数に大きく影響されるみたい。要抵抗値調整。でたとこの現物調整。いいのか?

※「お手軽ツールで今更学ぶアナログ」投稿順 indexはこちら

※学生でもないのに勝手に実習をさせていただいておりますアナデバ様の記事(日本語版)が以下です。

アナデバ様記事は、アナデバ製学習用測定ツールADALM2000を使うものですが、例によって当方ではADALM2000の持ち合わせなく、Digilent製Analog Discovery 2 利用です。

ハートレー(Hartley)発振器の発振

発振条件についてはWeb等調べるといろいろ出てくるのでアナログ素人老人が口を挟むことはありません。しかし、アナデバ様の元記事に決定的なことが書かれてましたぜ。

実は、R3の値の調整は容易ではありません。

ちょっとのR3値の違いでも発振しなかったりするのだ、と。だからR3をポテンショメータに変更して、調整してみよ、と。なんだ、最初からそう言ってよ。

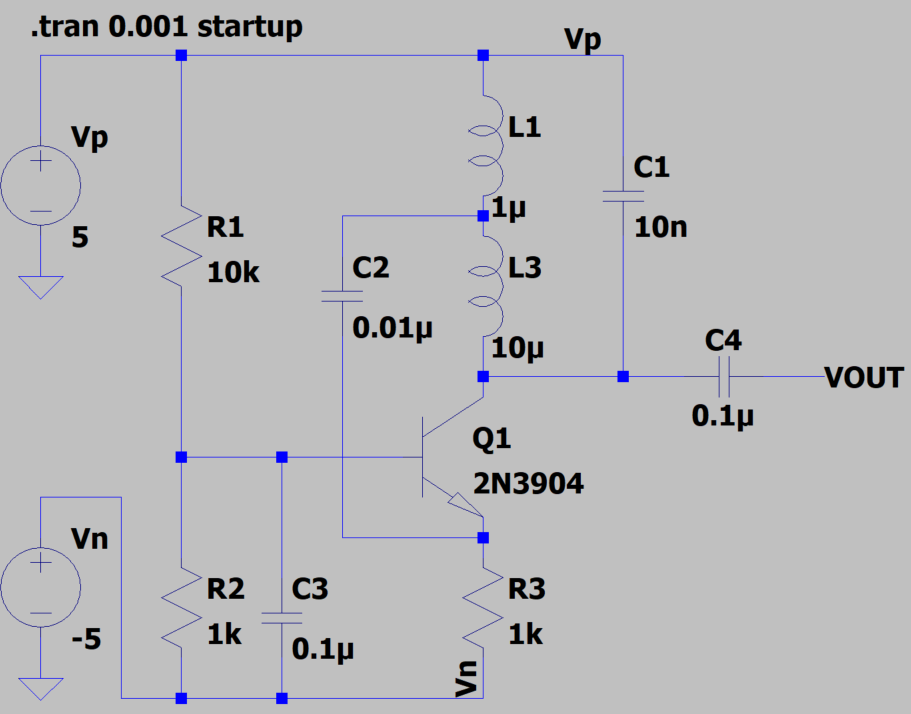

前回シミュレーションでは、上記の定数にて約470kHzにて発振。ピークツーピークの振幅は両電源にあわせて10V近くありました。

しかし、上記の定数そのままで実験したところ、発振しませぬ。R3の呪い?

そこでR3をポテンショメータに変えて、調整してみましたです。

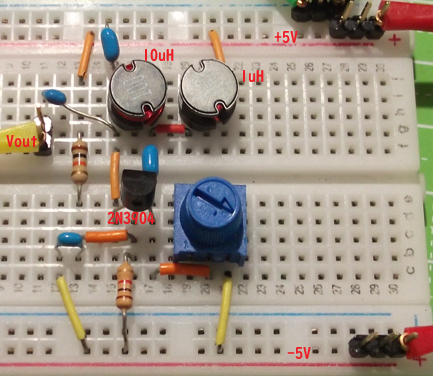

現物回路

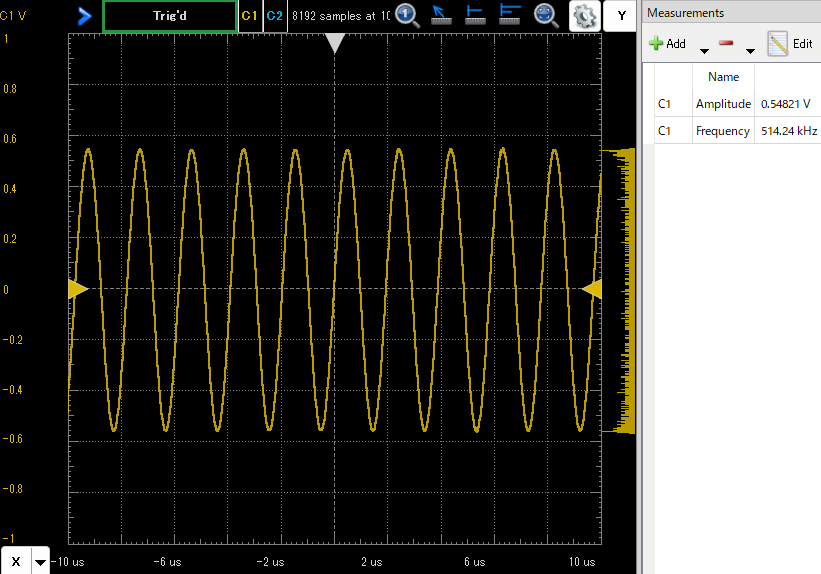

そしてポテンンショメータを回して得た、それらしい発振波形が以下に。

まあ、ほぼほぼ正弦波に見えるし、発振周波数も約514kHzとな。まあ、コイルの定数がそれほど精度ないこと考えると周波数的にはこんなもんでないの。しかし、振幅がアカン。ピークツーピークで1Vくらいしかないっす。シミュレーションの時と比べると10分の1だね。でもま、ポテンンショメータをこねくり回して得た波形としてはこんなもんです。ううむバイアスとかも調整しないと振幅でかくならない?

コマケー話なんだが

アナデバ様の元記事では、もっと大きなコイル、100μHとか使っての実験もせよ、と書かれてます。そしてアナデバ製実験用部品キットADALP2000の部品表には100μHのコイルも含まれているような書きぶりです。しかし、何年もお世話になっていて迂闊なんだが、いまごろになって手元のADALP2000には100μHのコイルの現物が含まれていないことに気づきました。しかし箱の中のコイルの総数はお品書きどおりっす。調査したところ47μHと思われるコイルが「代わりに」入ってました。まあ、これで「差し替え」実験するか、と思ったのですが、部品箱を漁っているだけで疲れました。「差し替え」実験は見送り。いいのか。