前回は、単相全波整流回路についてScilab/Xcos上でのModelicaモデルと回路シミュレータLTspiceの結果を比較してみました。電気回路をシミュレーションするならわざわざModelicaブロック使う必要もない(個人の感想です。)でもま、今回もModelicaモデルのデモの演習続けます。今回はトランスとな。

※「ブロックを積みながら」投稿順 index はこちら

※動作確認にはWindows 11の パソコン(64bit)上にインストールしたScilabの以下バージョンを使用しています。

Scilab 2024.0.0

「トランス」デモ

今回練習してみるのは、Scilabのデモ選択ウインドウから以下で起動できる「トランス」という名のデモです。

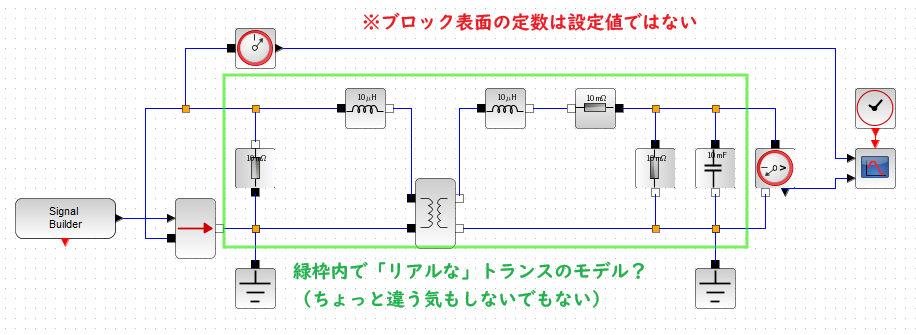

上記で開くXcosのフローが以下に。回路の主要部分はModelicaブロック使って表現されてます。こんな感じ。

なにやらトランスを中心に、複数の受動素子で回路が構成されとりますが、中心にあるトランスは「理想トランス」なので、緑枠の全体で1個のトランスの等価回路とみなすのが良いんでないかと思います。しかし、この回路構成にも若干の疑問あり。 詳しくは、「Ayumi’s Lab.」様の以下のページなどをご覧になっていただくのがよろしいかと思います。

なお、Modelicaブロックの場合、設定値を変更してもブロック表面の数値の表記は変らない(ことがある。変わることもある)ので、各ブロックの設定値を横に書き添えたものを以下に掲げます。

中央のトランス(相互インダクタンス)には巻き数比のみ設定で、インダクタンスの値そのものの設定はありません。巻き数比を変更した場合は、入出力にシリアルに挿入されているインダクタンスの値を適切に変更することも必要かと思われます。

デモのシミュレーション結果

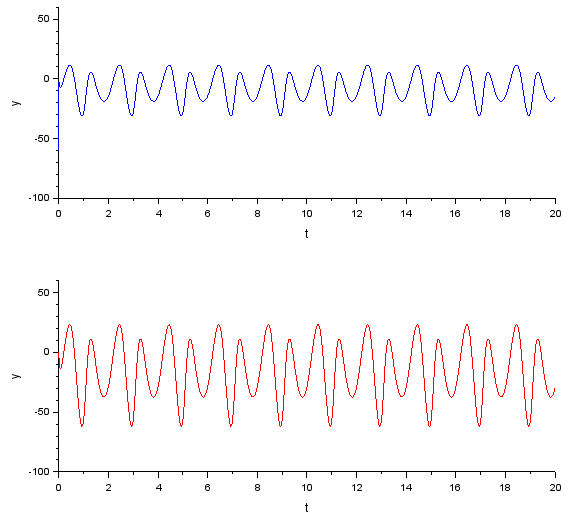

デフォルト設定のままのシミュレーション結果が以下に。上(青)が1次側、下(赤)が二次側です。

下の方がプッツンしていて、イマイチです。これは、波形観察のCSCOPEの設定値が以下のようになっているためです。

下の方の波形も表示され、また、上下のスケールも同じになるように当方で再設定してみた波形が以下に。

入力波形はスプライン曲線で定義されています。まあ、巻き数比は1:1、かつ周りの受動部品の定数は、このような低い周波数の信号に対してはほとんど影響でないと思われるので、こんな感じか。

巻き数比を変えてみる

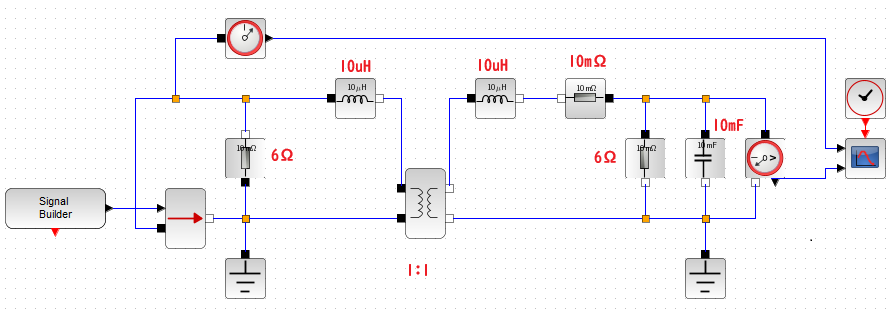

1次側を1に対して、2次側を2にした場合の設定が以下に。N1/N2=0.5ということでよいのかな?

そうそう、忘れちゃいけないインダクタンスの値も要変更っす。1次側を10μHのままとすると、巻き数比から、2次側は二乗で40μHということでよいのかな?

ほえほえ~、右のインダクタンスの値を変更したらブロック表面に反映されたぞなもし。

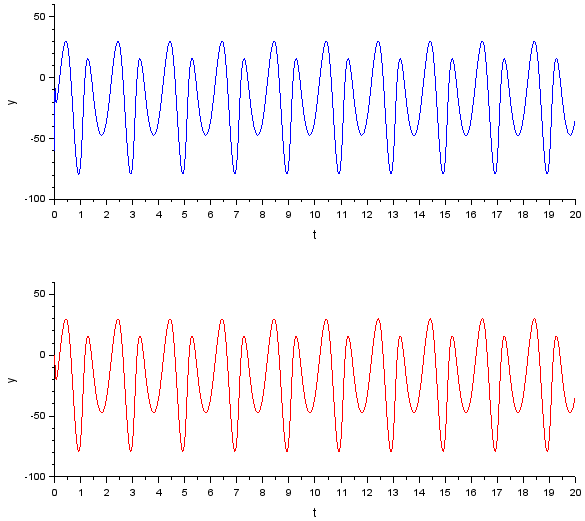

シミュレーション結果が以下に。

こんなんでよいのか?大丈夫か?