信号処理素人老人がScilabの「信号処理のデモ」からカテゴリ脱出。前回は「ブラックホール」という名にトキメキましたが、ミニチュア的物理モデルでした。今回もその名にときめくモデルがつづきます。「スピン安定化磁気浮上」レビトロンです。前世紀末に流行した玩具だけれど、似たものは未だに売られているみたい。

※「手習ひデジタル信号処理」投稿順 Indexはこちら

※Windows11上の Scilab2024.0.0を使用させていただいております。(Scilabについては御本家 Scilab 様へ)

レビトロン Levitron(TM)

「スピン安定」といっても電子のような量子的なスピンじゃありません。本当にコマを回転させるときのアレです。コマ状の回転体が回りながら空中に浮遊するレビトロンというものが米国で発明されたのは20世紀後半らしいです。最初の特許が80年代に出願されているみたい。ただし、商業的には紆余曲折あって90年代にかけて本格的にそこそこ数が出たみたいです。訴訟なんかもあったみたい。れっきとした「物理実験」的装置なのですが、見た目が面白いので玩具としてヒットしたみたいです(それ以上の実用的な発明品にはならなかった。)現在も空中に置物が浮上して回る「後継品種」は売られていて、日本でも通販サイトへいけば類似品が売られているみたい。ただし、永久磁石と回転のジャイロ効果で「一時的に」自律安定させていたオリジナルと比べて後継品は電磁石つかって長時間動作させているものが多いみたい。物理的な動作はちと違うな。なお以下はオリジナルの系譜を引くらしい(詳しいことは知らんけど)米国の会社へのリンクです。

オリジナルのレビトロンに関する物理については、以下のMIT様のページがとても分かりやすかったです。御一読を。

Levitron: Playing with Magnetic Levitation

オリジナルの「スピン安定化磁気浮上」の原理は、台座の永久磁石と空中の回転体の磁石の反発力で重力に対抗し空中に回転体を浮遊させるのですが、静的には安定しないので、回転体に「適切な回転」を与えることで、回転のジャイロ効果で安定を保つということらしいです。オリジナルは永久磁石なので、実は安定して浮揚していられる「高さ」「回転数」「コマの傾き」などの制約がキツく、調整しないとなかなか浮遊させてとけないみたい。また、条件を外れると直ぐに落っこちてしまうらしいです。最近のソフィスティケートされたものは電磁石でカッコよく制御?しているみたいなのでずっと浮遊していられるらしいけれども。物理の実験としてはツマラナイかも。やったことはないんだが。

Scilabのレビトロン・デモ

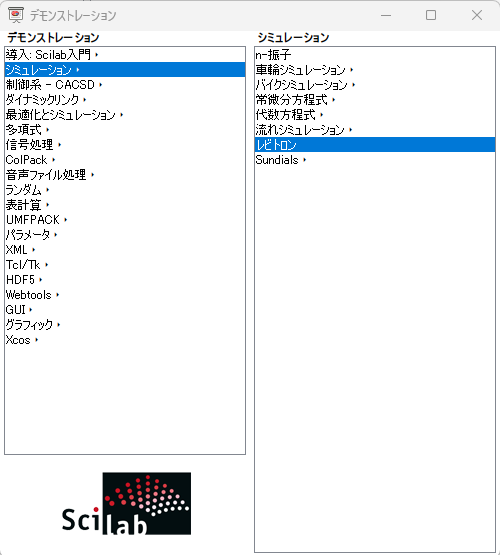

さて、Scilabのレビトロンデモは以下のデモ選択画面から起動できます。

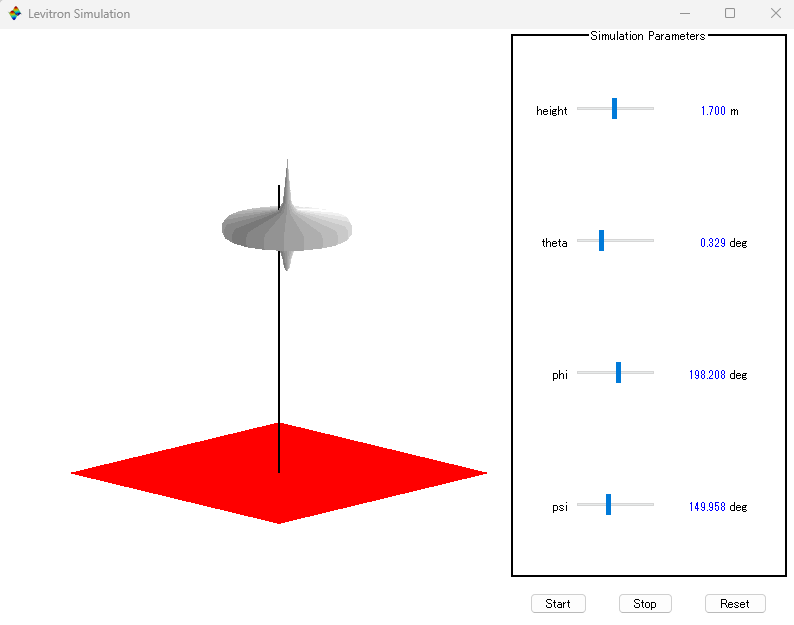

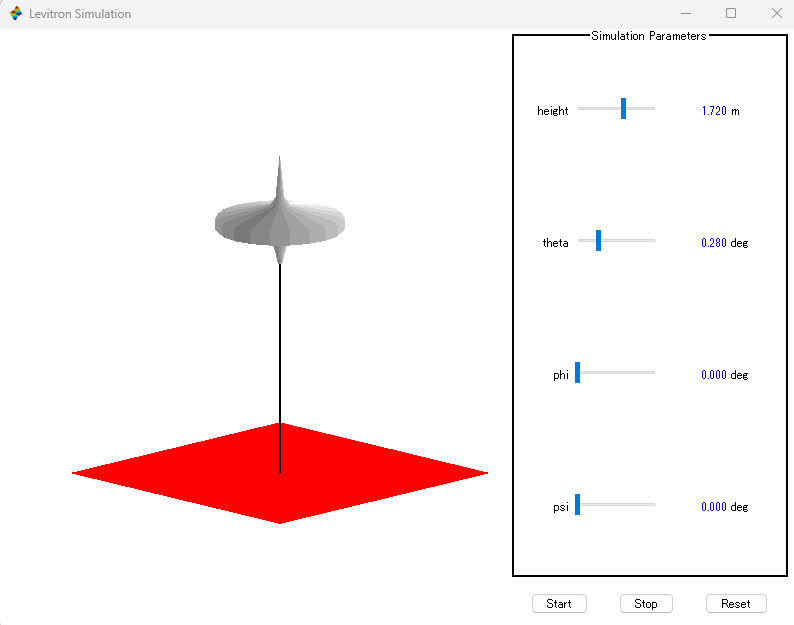

調整可能なパラメータは4つ。お惚け老人が観察したところによると、それぞれ以下のようでないかと思われます。なお、浮上する回転体(トップ)を以下ではコマと呼んでます。

-

- height コマ中心の浮上高さ

- theta コマの回転軸の座標系のZ方向に対する傾き角

- phi 円筒座標系の中心からみたコマ中心の方位角

- psi コマの回転角

なお、このデモのスクリプトは以下のパスに格納されてます。

Scilabのインストールホルダ\scilab-2024.0.0\modules\differential_equations\demos\levitron

トップのスクリプトは、levitron.dem.sce です。

いろいろパラメータを変更してみると分かりますが、heightは高くし過ぎても低くしても安定せずに落ちてしまうみたい。デフォルト値前後のかなり狭い範囲でないと安定しないようです。他の角度を変更すると「歳差運動」みたいな運動が大きくなったり、見ていて飽きない?です。

このデモのインストールフォルダ内のREADMEに記載がありましたが、本件の方程式系については以下のURLに説明があります。

http://www.koepken.de/levitron/dyn_of_lev.pdf

もう一個リンクがあったのですが、切れてました。残念。