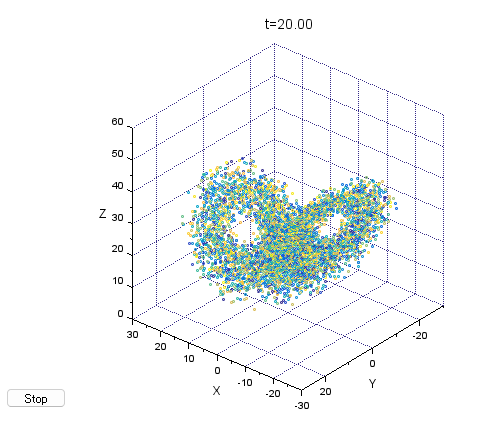

信号処理素人老人がScilabの「信号処理のデモ」からカテゴリ脱出。前回はついに泣く子も黙るソルバ「スイート」SUNDIALSに突入しました。その2回目の今回はローレンツ・アトラクタにArkodeソルバを適用するの回です。目にも止まらぬ?速さで6000点も処理してくれます。SUNDIALSの並列処理は強力。

※「手習ひデジタル信号処理」投稿順 Indexはこちら

※Windows11上の Scilab2024.0.0を使用させていただいております。(Scilabについては御本家 Scilab 様へ)

ローレンツ・アトラクタ(ローレンツ・バタフライ)

「お手軽に」カオスが湧き出してくるローレンツ・アトラクタは、カオス業界?のハロー・ワールドです(誰が言った?)御多分にもれず本サイトの過去回でもなんどか「描いて」ます。

やっつけな日常(13) スマホでGo!じゃない。全てを引きこむローレンツアトラクタ

上記では、Go言語を使って描いてます。その時の方程式部分は以下のようでした。

dx = p * (y - x) dy = x * (r - z) - y dz = x * y - b * z

見直してみると、凄い単純な数値積分(上記にステップの固定時間幅を掛けただけ)を行ってました。また、その計算は1個の初期値に対してその軌跡を計算しているだけでした。

また、以下の過去回では、ScilabでもXcos(Scicos)のデモに収録されているものを鑑賞してます。

ブロックを積みながら(194) Scilab/Xcos、Xcosデモ、ローレンツ・バタフライ

上記の回では、方程式部分は以下のようでした。

-

- \(\frac {dX} {dt} = aY – aX\)

- \(\frac {dY} {dt} = -XZ + bX – Y\)

- \(\frac {dZ} {dt} = XY – cZ\)

さきほどの過去回で p、r、bと書いていたパラメータが、上記では a、b、cとなってますが同じものですな。ここでもまた、計算は1個の初期値に対してその軌跡を計算してました。

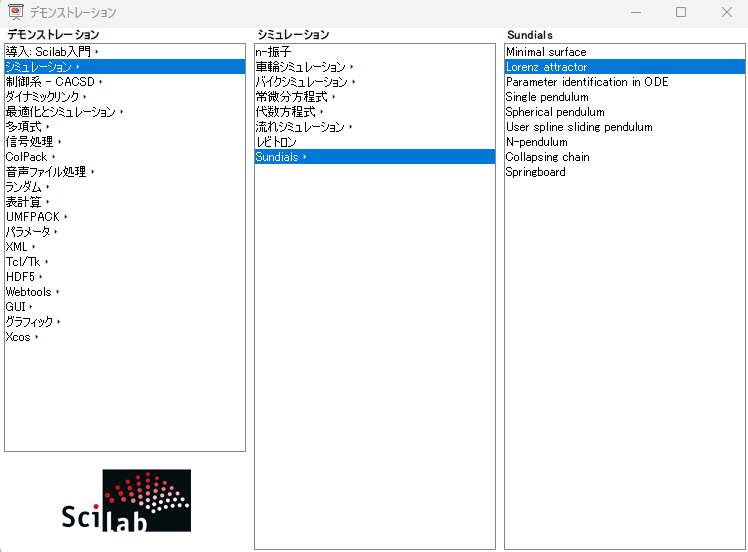

SUNDIALS、Arkodeソルバ

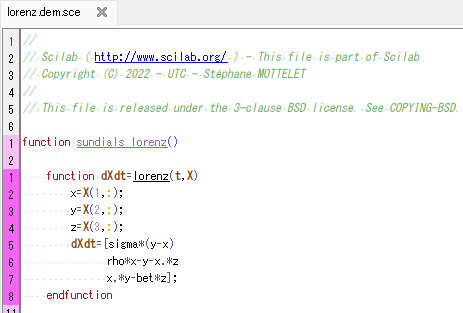

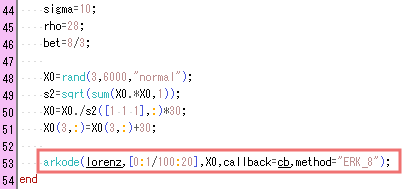

パラメータは sigma、rho、bet となってますが同じ形です。ただし、多数の点を含む配列を処理できるように定義されてるみたいです。

ソルバは arkode だそうな。そして、初期値として乱数であたえた6000点を設定してます。

例によって Googleの生成AI、Gemini 2.5 Flash様に arkodeソルバについて教えていただいたものからの抜き書きが以下に。

Runge-Kutta法(お惚け老人も辛うじて分かるよ)だけれども、時間ステップが動的可変だと、カッコいいです。

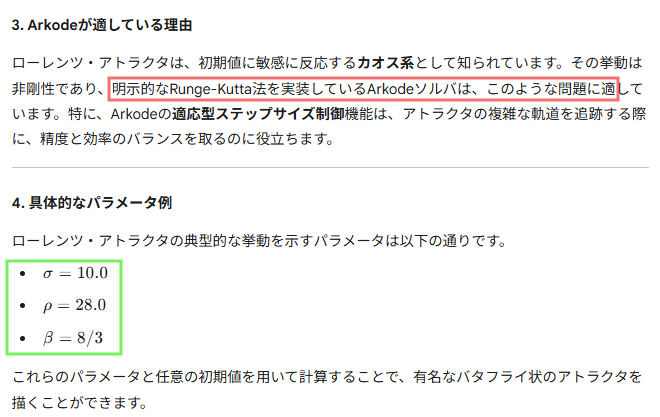

さらにGemini様は何でもお見通しです、Arkodeソルバをローレンツ・アトラクタの計算に適用する場合についても教えてくれます。こんな感じ。

緑枠の中のパラメータ、まさに今回のデモのソースで使っている値と同じではないですか。

tの進行につれて、6000の点どもが、計算されまくって3次元空間の中でものすごいスピードで回転している様子が表示されます。お惚け老人は目が回るよ。SUNDIALS、流石デス。