アナデバ様のWeb記事『StudentZone』の2025年8月号(日本語版)の実習3回。ようやくダイオード・リング変調器の現物にたどりつきました。回路は前回シミュレーションのトランス使わぬ「簡素化」回路です。回路はシンプルだけれども、入力波形の設定がアナログ素人老人には要注意なのよ。ともあれDSBSC信号ゲットだぜ。

※「お手軽ツールで今更学ぶアナログ」投稿順 indexはこちら

Digilent Analog Discovery 2によるカスタム波形の生成

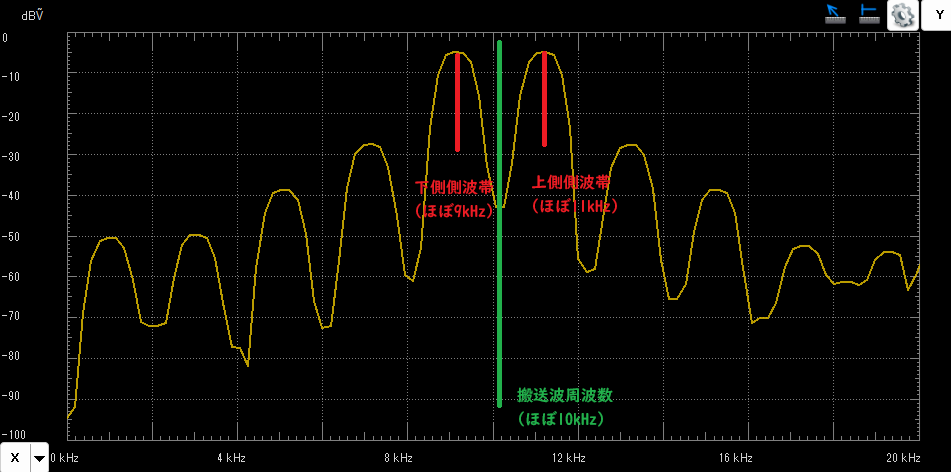

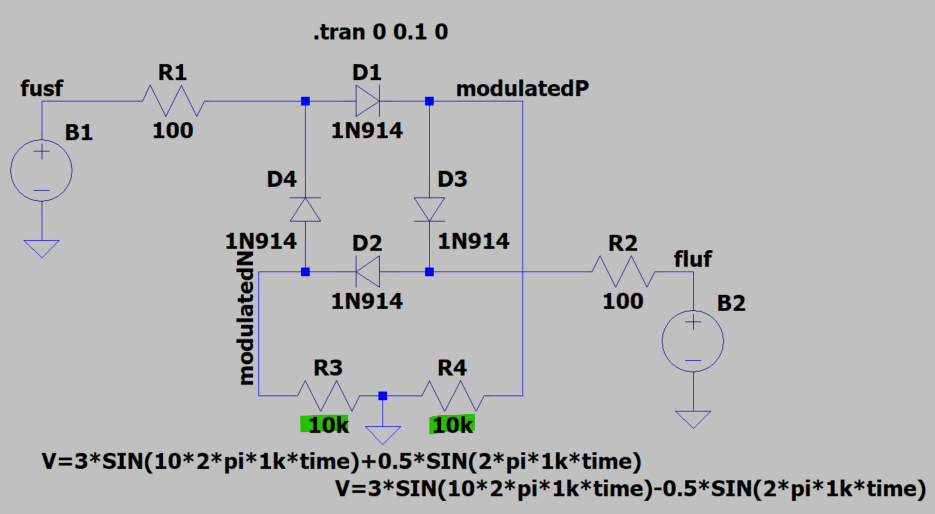

さて前回シミュレーションしたDiode Ring Modulatorの「簡素化回路」ですが、「抑圧搬送波両側波帯信号(DSBSC:Double-sideband Suppressed-carrier)」を生成するためには、前回やったとおり、以下のfusfとflsfを与えなければならないです。ここで搬送波信号の周波数fc、変調信号の周波数fmです。

fusf = fc + fm

flsf = fc – fm

アナデバ様のWeb記事でも、入力信号は「ツールの波形生成機能」で生成することになってます。そのための回路を作らずに済むので実験用の回路はシンプルなままで済むっと(でもお惚け老人はツール上での波形生成に手間取ったです。)

なお、アナデバ様のWeb記事は例によってアナデバ製ADALM2000を使ってそれをするように書かれてますが、手元のDigilent Analog Discovery 2は「ハード的には似た」ことができる筈ですが操作方法は異なります。 任意のパターンの波形を生成できることは知っていたけれども、練習したこと無かったかも。

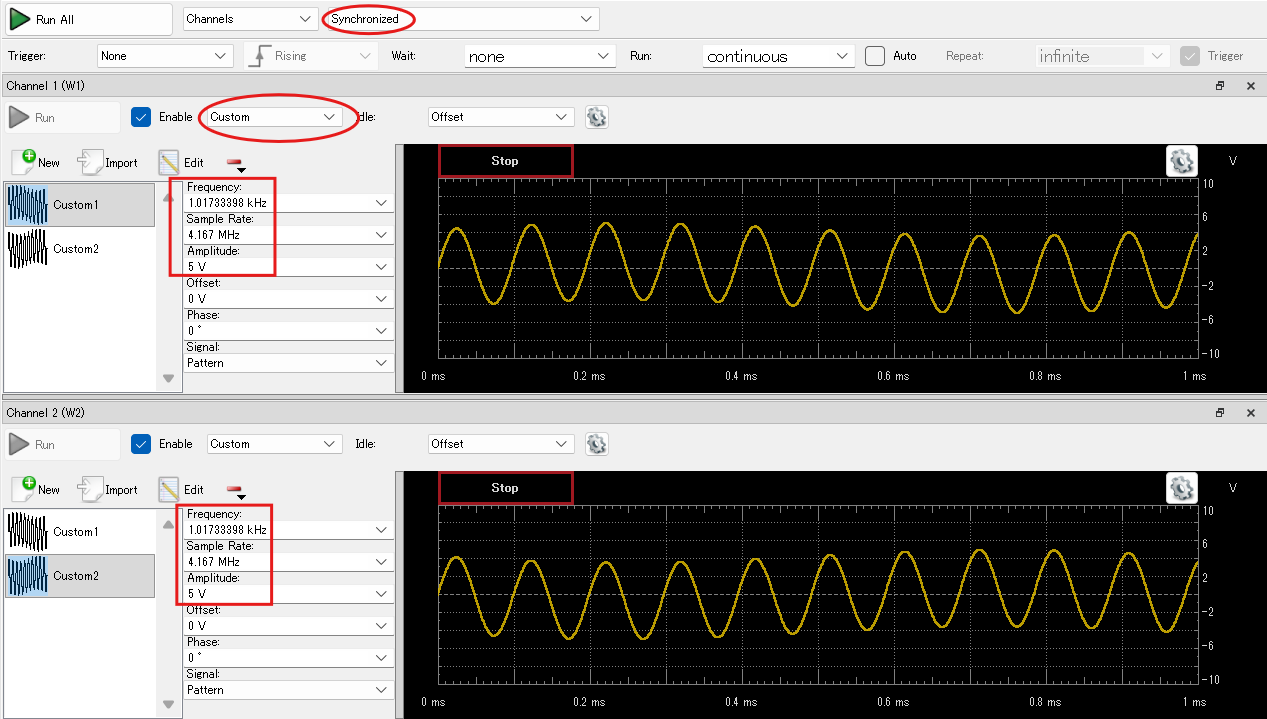

今回 Analog Discovery 2 の制御ソフト、Waveforms のWavegen機能を使って上記の信号を作り出す手順が以下に。

-

- Channels は 2チャネルともイネーブルにしておく

- チャネル間の同期はSynchronizedに設定する(デフォのNo Synchronizationのままだと、波形の位相がズレてしまうみたい)

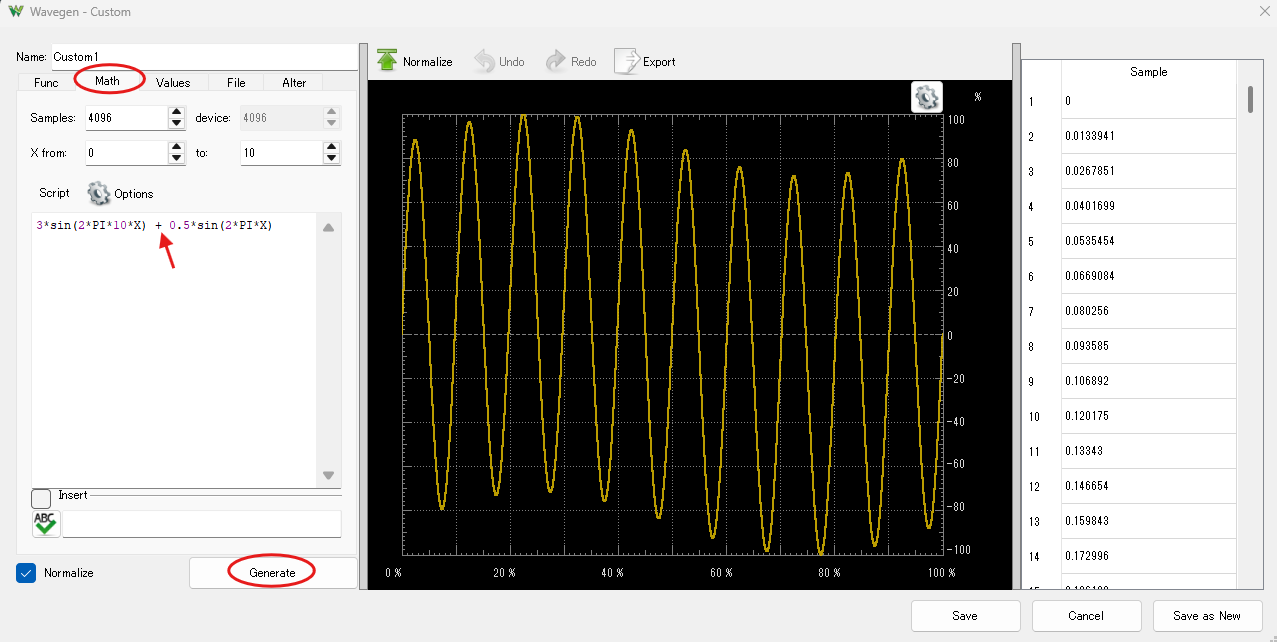

- Custom波形をMath(関数で)定義(この時点では時間軸、電圧軸とも%での抽象定義)

- Channel 1、Channel 2の周波数、振幅など現物回路に合わせて具体数値で設定(キリの良い数値を入力できるけれど、一度セーブして再ロードすると、微妙に異なる値になってました。これは内部のハードウエアの制限なのかも。知らんけど。)

上記はFusfの波形をCustom1という御名前で定義した場合です。なお、赤矢印のところの+をーに変更すれば Flsf の波形(Custom2となづけた)となります。

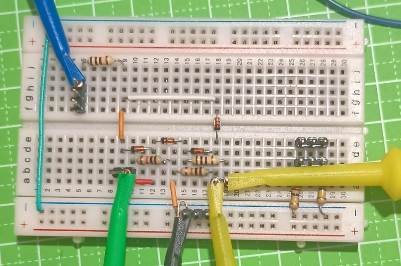

Diode Ring Modulatorの「簡素化回路」現物

前回シミュレーションした回路のままだと出力振幅の見栄えがイマイチだったので、以下の緑マーカ部分の定数を変更してます。

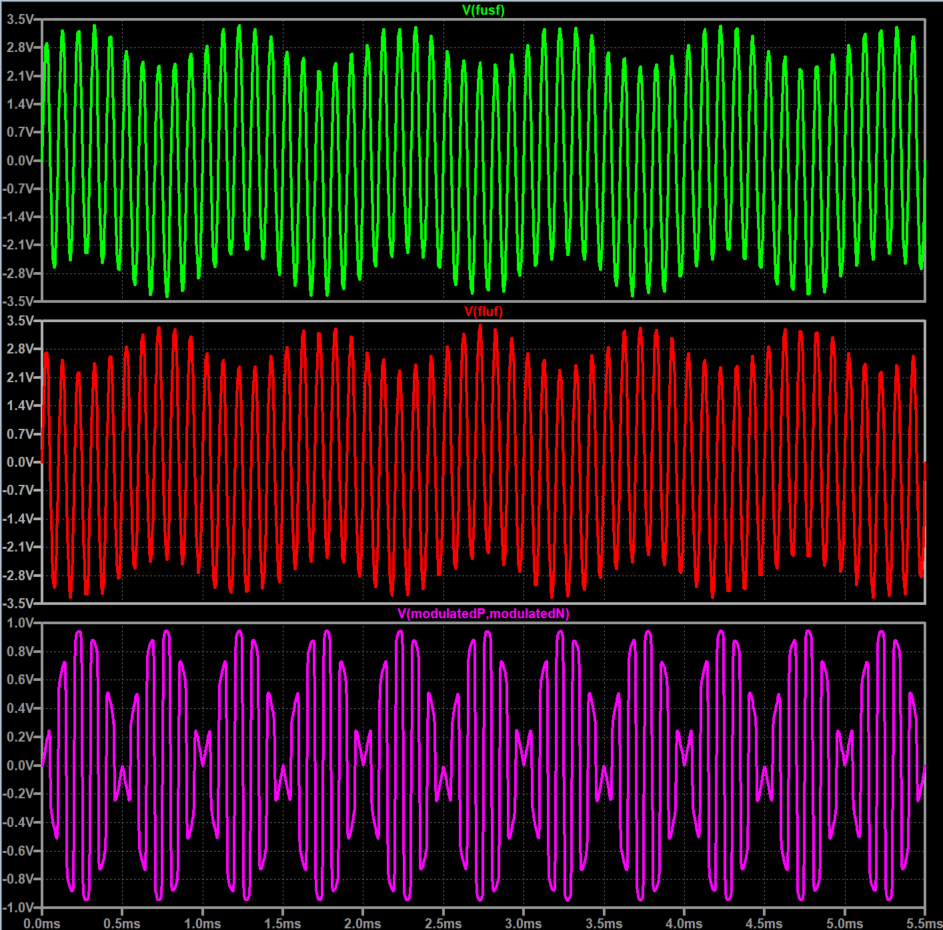

なお、シミュレーション上の入力信号の最大振幅は3.5Vだったですが、景気づけのために使用可能な最大ということでWavegen設定は5Vにしてしまいました。

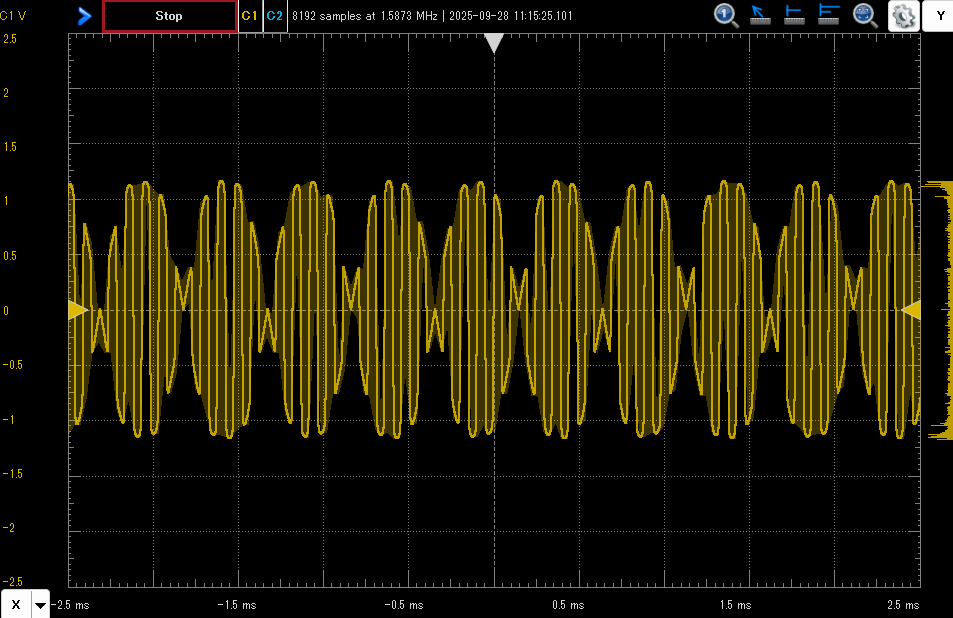

ほぼほぼ、シミュレーション波形と「同じ」波形なんじゃなかろか?やったね。

アナログ素人老人は、入力信号の生成にちょい手こずったけど、結果オーライってか?