アナデバ様のWeb記事『StudentZone』の2025年6月号(日本語版)の初回実習です。ハートレー、コルピッツ、そして前回のクラップと、発振回路三昧な最近のStudentZoneです。今回はペルツ発振回路とな。アナログ素人老人は知らん回路だよ。だが、恐れ多いことに記事の回路図にミスらしきもの発見?大丈夫か?

※「お手軽ツールで今更学ぶアナログ」投稿順 indexはこちら

StudentZoneの2025年6月号(日本語版)

Web記事へのリンクが以下に。

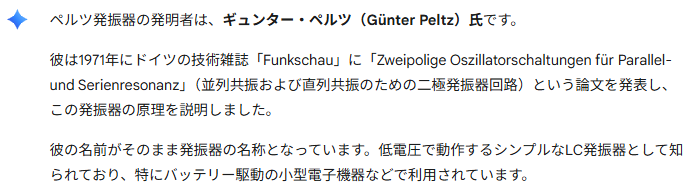

Peltz発振器です、といってアナログ回路モグリの素人老人はそのお名前を今まで存じあげませんでした。しかし、何でもよーくご存じのGoogleの生成AI、Gemini 2.5 Flash様にお伺いすると、以下のようにお教えくださいました。

「低電圧で動作するシンプルな(トランジスタ2個で済む)」LC発振器デス。なかなかエエモンじゃないかと思うのですが、イマイチ世間には知られていないみたい。残念な。

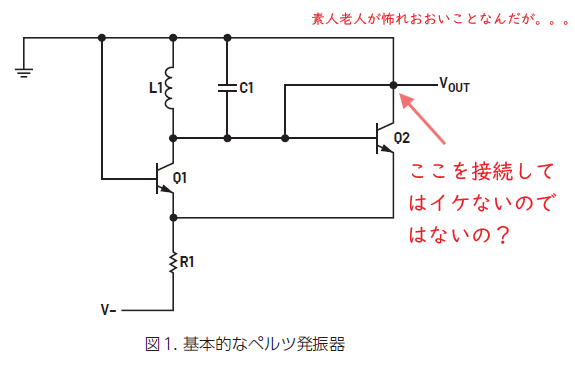

さてアナデバ様のWeb記事をみれば、その回路は明らか、といいたいのですが、日本語版(元になった英語版も)回路図にミスがあるように見受けられます。以下はWeb記事の図1からの引用です。

素人老人がわざわざ指摘せずとも、上記の回路図みれば姉貴兄貴の皆さまはお分かりでしょう。Voutのところの「接続」をしめす黒丸のグリグリが余計です。そこを接続すると多分確実に発振波形は得られないでしょう。まあ、今回は「まずはシミュレーション」の回なので、ここのグリグリを見なかったものとしてシミュレーションしてます。

まずはシミュレーション

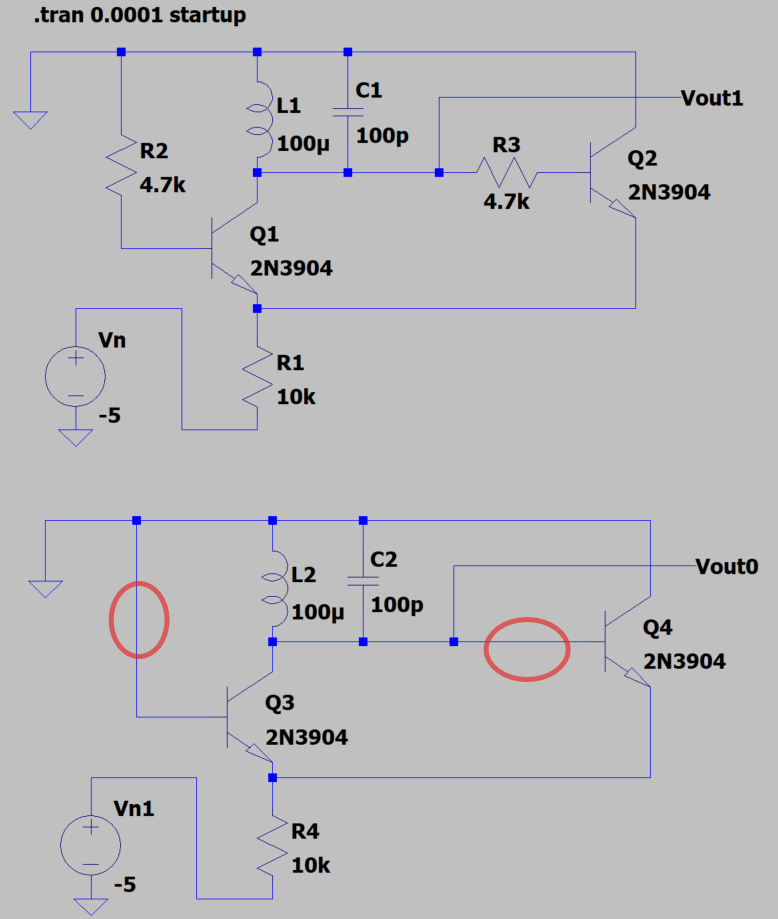

Web記事では図1に「基本的なペルツ発振器」があり、図2に「出力振幅が増大するよう改変したペルツ発振器」の回路が掲げられてます。今回は1度に両方の回路を並べてシミュレーションして比較してみました。こんな感じ。上が「出力振幅が増大するよう改変したペルツ発振器」のシミュレーション用回路で、下が「基本的なペルツ発振器」の回路です。

その差は回路で赤丸つけたところ(ベース抵抗)の在、不在です。こいつで発振の振幅を制御できるみたいっす。

なお、以下式で求まる発振周波数(の狙い目)は、

\(F_R = \frac {1} {2 \pi \sqrt{L C}}\)

1.59MHzくらいデス。

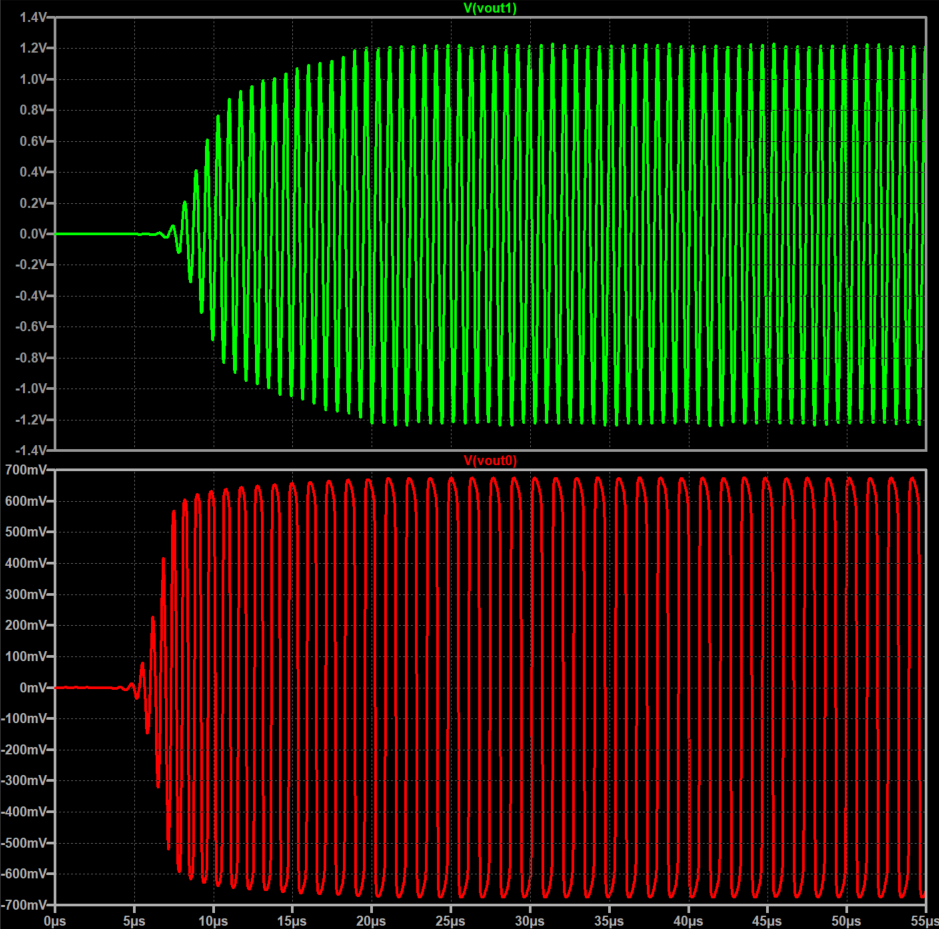

シミュレーション結果

さてLTspiceシミュレーションの結果が以下に。

上の緑波形の「出力振幅が増大するよう改変したペルツ発振器」と下の赤波形の「基本的なペルツ発振器」の振幅を比べるとだいたい2倍くらいになっており、目論見通りみたいです。しかし発振周波数については、上の緑波形がほぼほぼ予定通りの周波数なのに比べると、下の赤波形は明らかに低い感じ。一瞬、何でだとは思ったのですが、今回、素人老人の追及は及ばず。次回、現物回路を動かしてからいろいろ考える?ほんとか?