コロナ対応の疲れが見える知り合いの顔を見るにつけ、行きつけでないにしても飲み屋さんの閉店張り紙を見るにつけ、なんとも言えない気持ちになるこの頃です。それでもデータシートを読むのであります。何か救いでも書いてあるのか?STM32F401xD/xEその7は、どのMCUにもありがちな非対称性についてかんがえます。 “データシートを読む(7) MCUの非対称性” の続きを読む

ブロックを積みながら(4) Blockly、JavaScript実行ス

コロナの影が忍び寄り、貧乏暇なし、やらねばならないこともあるのになんともならず、逼塞しておる昨今でございます。自粛だし、雪だし、ということで本日は久しぶりに時間もとれそうなので、再び「ブロック」を積ませていただこうと思います。まあ、前回途中で終わっていたところの落穂ひろいですかね。 “ブロックを積みながら(4) Blockly、JavaScript実行ス” の続きを読む

データシートを読む(6) STM32F401xD/xE その6

鳥なき里のマイコン屋(84) VS CodeでESP-IDF

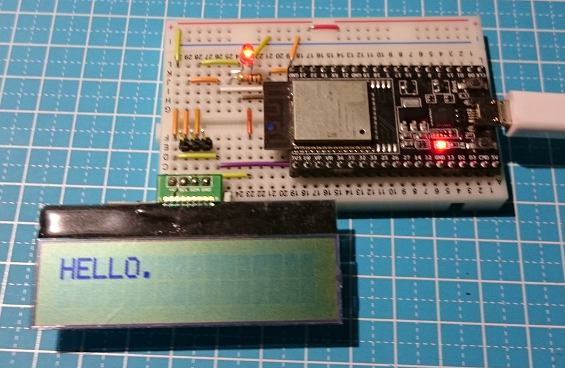

鳥なき里のマイコン屋(83) VS CodeでESP32続、LCD

前回、VS Code+PlatformIOでESP32 DevKitCを動かしてみました。デバッグプローブが手元に無いので、とりあえずUSBシリアル経由でprintfデバッグは出来ることを確認。しかし、何か足らない感じ。最近、M5Stack系のLCD持つデバイスに慣れていたので、自前のLCDの便利さに慣れてしまった?そこでLCDパネルをESP32に接続してみました。 “鳥なき里のマイコン屋(83) VS CodeでESP32続、LCD” の続きを読む

ブロックを積みながら(3) Blockly、Toolbox拡充ス

前回は、Blocklyのリポジトリをラズパイ上にクローンさせてもらい、ラズパイ上のHttpdでBlockエディタの画面を表示、とりあえずJavaScriptのコードが生成できるところまで確認しました。しかし、ツールボックスがいかにも貧弱。今回は、またGuideとDemoを読みながら、ツールボックスを拡充してみたいと思います。 “ブロックを積みながら(3) Blockly、Toolbox拡充ス” の続きを読む

データシートを読む(5) STM32F401xD/xE その5

前回まで4回も使ったのに、表紙のあたりから抜け出せておりません。今回は、ページをめくって先に進みたいと思います。なんと一気に十ページ以上!内容が無い分けではないのです。大事な部分なのですが、そこに「書いてある」ことさえ押さえていれば、後で必要なときに参照すれば良い部分ではないかと思います。 “データシートを読む(5) STM32F401xD/xE その5” の続きを読む

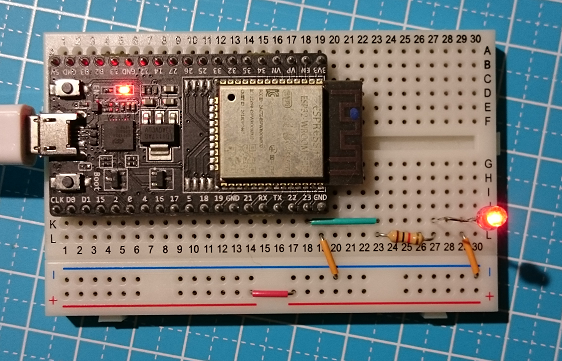

鳥なき里のマイコン屋(82) VS CodeでESP32 DevKitC

前回まで、SSHでRemote接続が続いたので、今回はVS Code+PlatformIOでのクロス開発に戻ります。ターゲット・ボードはEspressif Systems社のESP32 DevKitCです。ESP32はデュアルコアCPU。フレームワークはお手軽にArduinoでやってみます。実を言えば既にM5Stackで、ESP32のAruduino環境はセットアップ済です。簡単にできる筈ですが。 “鳥なき里のマイコン屋(82) VS CodeでESP32 DevKitC” の続きを読む

IoT何をいまさら(57) M5Stack, ENV UNIT

以前に購入させてもらったものの、眠っていたセンサがありました。M5Stack用のENV UNIT、環境センサユニットです。お手頃価格で温度、湿度、圧力が測定できるもの。だたちょっと引っかかるところがあって買った直後に後回しにしてそれっきりなっていました。今回ある切っ掛けがあり動かしてみたのです。このセンサユニット、M5Stack GrayのGroveコネクタに接続するのですが、I2Cバス上に5Vのデバイスと3.3Vのデバイスが混在しているのに、レベル変換ICとか無しで平気で動く。なぜなの?根性だせば出来る? “IoT何をいまさら(57) M5Stack, ENV UNIT” の続きを読む

データシートを読む(4) STM32F401xD/xE その4

前回ようやくFeaturesに入りました。今回はFeaturesだけでなく、適宜後方におかれているFunctional overviewについても参照しながら読み進めたいと思います。まあ、いろいろ書いてありますが、最初は、

電源、クロック、リセット

でしょうかね。CPUコアとか目立つ大きな部分はありますが、なんと言っても、電源、クロック、リセットなければチップは動きません。その上この3つは関係が深い。どのMCUもそうですが、ここが安定していないとトラブルの元です。地味だけれど大事な部分。 “データシートを読む(4) STM32F401xD/xE その4” の続きを読む

ブロックを積みながら(2) BlocklyでWebサイトにBlockエディタを組み込む

前回、Visual Programming Language(VPL)を勉強すべし、という決意だけは固めたのであります。最初は既に使ったことのある、Micro:bitのMake Code、それともM5StickCのUI Flowとも考えたのですが、画面に見えているブロックエディタの「中の人」ならぬ「中のコード」に迫りたい。どうなってんの?それであれば、源流方向に遡るしかありますまい。 “ブロックを積みながら(2) BlocklyでWebサイトにBlockエディタを組み込む” の続きを読む

鳥なき里のマイコン屋(81) VS Code, Remote, makeしてgdb

前回、VS CodeからRemoteでJetson Nanoに接続しました。cupyモジュールを使ってGPU呼び出しているPythonコードについては、編集も、デバッグ実行も上手く行きました。けれど、cudaの「.cu」拡張子のソースプログラムについては編集はOKだったですけれど、VS Codeからのビルドがうまくできず、尻切れトンボでした。Makefileはあるので、ターミナルから make と打てば事は済むのですが。でもカッコよくVS Codeからショートカット一発でmake起動したい。今回は、.cuのビルドをし、返す刀でRaspberry Piに「横展開」。そして、ちょいと先までやってみたいと思います。 “鳥なき里のマイコン屋(81) VS Code, Remote, makeしてgdb” の続きを読む

データシートを読む(3) STM32F401xD/xE その3

前回は、表紙の上の方の「3行」読むのに1回費やしてしまいました。こんなペースでは何時になったらデータシート1冊読み終えるのか分からないので、スピードアップを図りたいと思います。とは言え、「ひっかかるところ」にはこだわって行きたいです。端から潰していけばそのうち早く読めるかも? “データシートを読む(3) STM32F401xD/xE その3” の続きを読む

鳥なき里のマイコン屋(80) VS CodeでJetson Nano

前回は、PC上で実行しているVS Code(エディタ)から、リモートのRaspberry Pi 3 model Bに接続し、ファイルが編集できる、できると喜んでおりました。ラズパイで出来たものなら、多分、そのまま Jetson Nanoでもできるのではないかと考えました。実際EDITできました。が、いろいろ試していくと、「楽ちん」といかない部分がありそうです。 “鳥なき里のマイコン屋(80) VS CodeでJetson Nano” の続きを読む