LTspice配下のExampleフォルダ内Educationalフォルダ所蔵の回路図を経めぐってます。前回は「カーブトレース」でした。今回は「DC動作点解析」です。通常 “.tran” で過渡解析するときも回路の初期状態を決定するために漏れなく自動的に行われているハズのもの。しかし例題の???という謎ノード名?は何

※「SPICEの小瓶」投稿順インデックスはこちら

※アナログデバイセズ社のLTspiceのガイド、ヒント、便利な情報については以下へ。https://www.analog.com/jp/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator/ltspice-recommended-reading-list.html

.OP DC動作点解析

時間波形を眺めるために行うTransient(過渡)解析でも漏れなくお世話になっている筈のDC動作点解析デス。 原理的には、

-

- 全てのコンデンサはオープン

- 全てのコイルはショート

にした上で、AC的な動きが終わった後の(理想的には無限時間たった後の)各ノードの電圧、各部品に流れている直流電流値などを求めるもの。これがシミュレーションの直流バイアス点(初期状態)となって、その後のシミュレーションが進行すると。

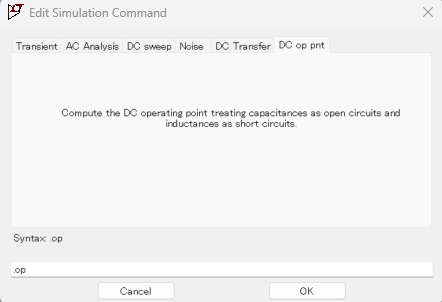

普段は気にせず通り過ぎているDC動作点解析っす。しかし、これを単独で実施する機能もLTspiceにはあり、シミュレーションメニューの以下で設定可能です。

ディレクティブは .op とな。手動で書きこんでも可。

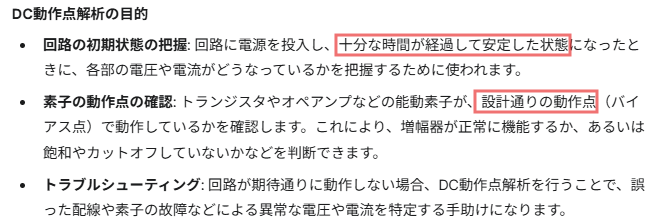

いつもお世話になっておりますGoogleの生成AI、Gemini 2.5 Flash様にDC動作点解析の目的をお聞きしましたぞ。こんな感じ。

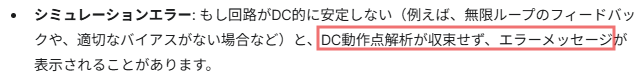

なお、SPICE素人老人はそのような回路に当たったことはありませんが、DC動作点解析が安定しないような回路もあるみたい。

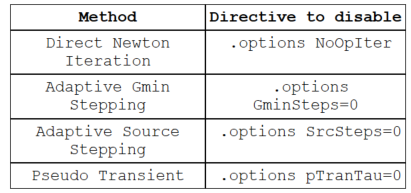

そのような場合、算法のオプションを変更して収束を探ることもできるみたいです(でも素人老人には高等すぎる技だね。)以下の表は、LTspiceのHELPファイルからの引用っす。

まあ、そういうところを弄らないで済むと平和。

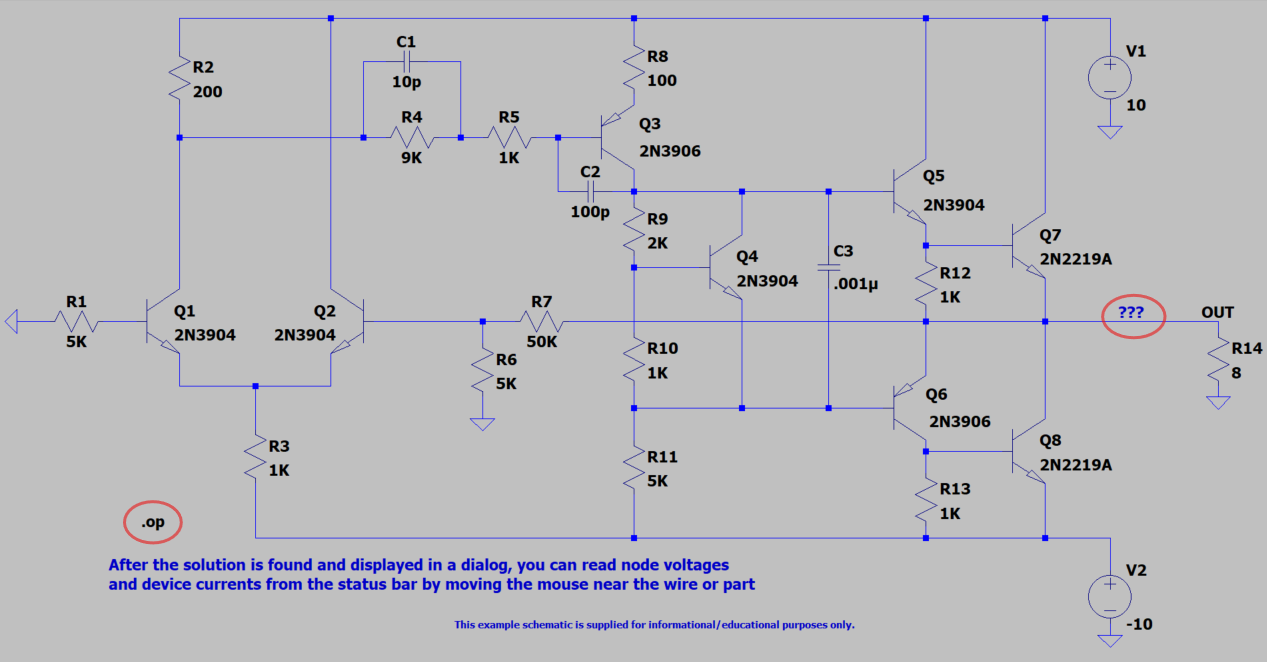

DCopPnt.asc

さて、今回のサンプル回路は、EducationalフォルダのDCopPnt.ascです。その回路図が以下に。

回路自体は、ディスクリートのバイポーラトランジスタを組み合わせて作った「オペアンプ」的な回路みたいっす。左下の方に、.op ディレクティブがおかれてます。

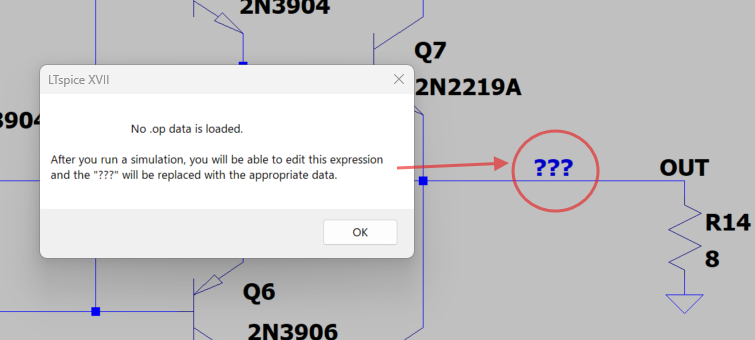

素人老人が「あれ」っと思ったのは出力ノードのところに置かれた???というシンボルです。ノード名には OUT という御名前が与えられているのでお名前ではありませぬ。

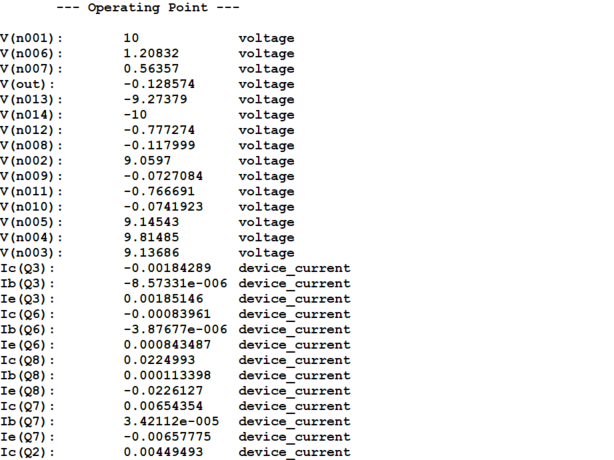

まずはシミュレーション。.opでシミュレーションすると、DC動作点のリストが以下の数値で報告されます。

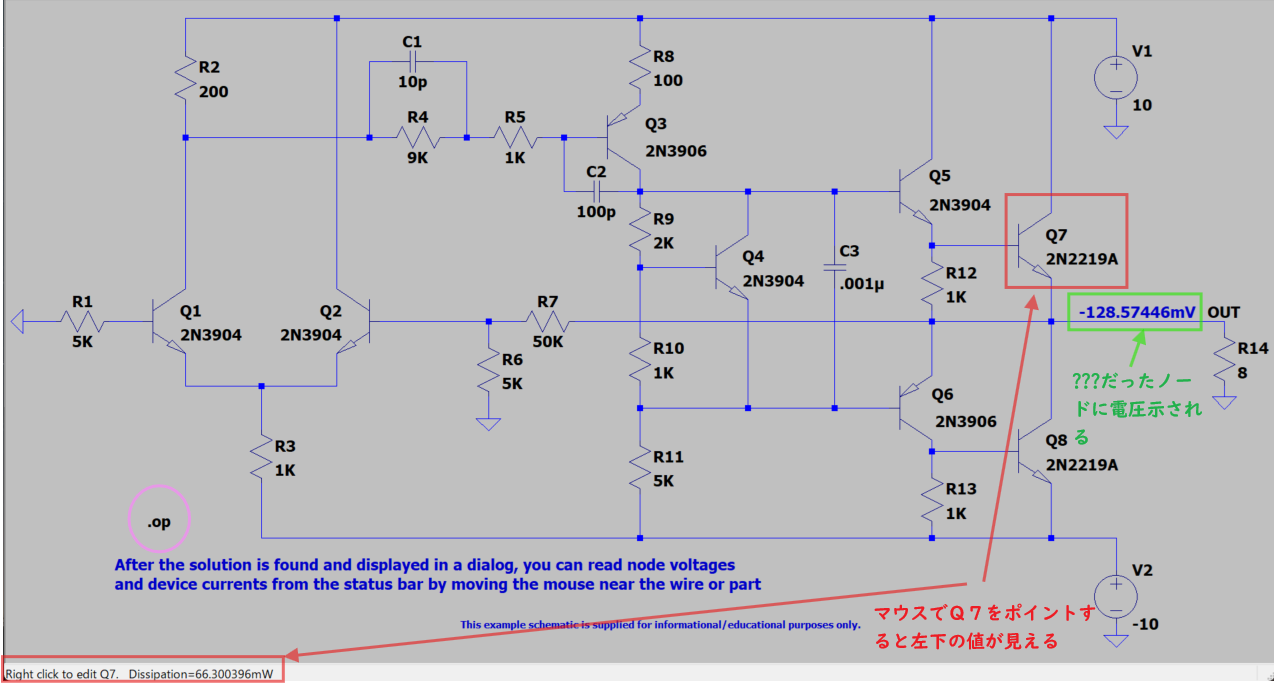

そして、上記のテキストウインドウを閉じると回路図は以下のように「変化」してます。緑枠の部分にご注目あれ。さきほど???表示だった部分が、DC動作点解析で得られた電圧値にリプレースされてます。

一方、マウスカーソルを各ノードや各部品の上にもっていくと、左下にそこの値(電圧、電流、消費電力など)が表示されます。

見たいところが決まっているなら、???をあらかじめ配置しておくのがお楽なような。

Place .op Data Label

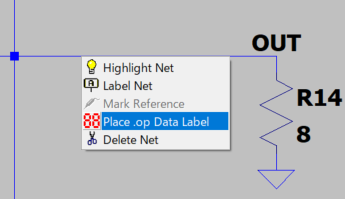

???は、通常のノード名のラベルではなく、「.op Data Label」というものでした。.opシミュレーション後の、右クリックメニューに該当項目があります。

シミュレーション後、上記を使うと、その時のDC動作点の値が記入されます。該当のスケマティックをセーブして、再ロードすると、シミュレーション結果が失われているので、その場合は???表示になるみたいです。

まだまだ奥が深いのう、LTspice。