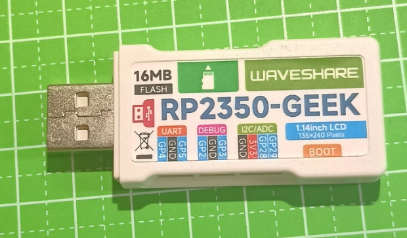

ご無沙汰だった本シリーズを復活させたのは他でもありません、「お楽しみのマイコン製品」をつい買ってしまったからです。Waveshare社のRP2350-GEEKとな。ぶっちゃけRaspberry Pi Pico 2相当回路をカラーLCDパネルとインタフェースコネクタ付USBスティック型の筐体にいれたもの、であります。

※「鳥なき里のマイコン屋」投稿順Indexはこちら

RP2350-GEEK

かねて本サイトでも何度も取り上げさせていただいておりますRaspberry Pi Pico 2 は、ラズパイ財団のデュアル(Arm Cortex M33とRISC-V)xデュアル(各2コア登載、同時に使えるのは2個だけだけれども)コアなマイクロコントローラ RP2350A を登載したマイコンボードです。勿論「むき出し」のボードで、ピンヘッダをはんだ付けすることでブレッドボードなどに信号を取り出すことができる「電子工作」界隈の姉貴兄貴の皆さまに御用達のボードです。

御本家ラズパイ財団製のRaspberry Pi Pico 2以外にも、RP2350A(もしくはRP2350B)を登載した製品は各所から出ており、それらはほぼほぼ「Raspberry Pi Pico 2に互換性のある」回路となっているようです。

今回スイッチサイエンス殿から購入のRP2350-GEEKもそういったボードの一つという位置づけでよろしいかと思います。その特徴は

-

- USBスティック型の筐体に入っている

- カラーLCDを登載している

- UART、DEBUG、I2C/ADC用コネクタを備える

- マイクロSDカードスロットを備える

- BOOTボタンを備える

- それ以外のGPIOなど拡張端子は隠されている

という感じです。勝手に信号線など引き出せないので、「電子工作」には若干不向きじゃないか、とも思いますが、お惚け老人が思ったのは、

UARTとDEBUGがコネクタで出ているならPicoプローブになるんじゃね

という1点であります。ターゲットのPicoをデバッグ用のPicoでデバッグする仕組みですな。確か相当前の過去回でやったことがあったような。しかし、ブレッドボードに刺さって配線引き出されているボードを、似たような状態のもう一枚のボードでデバッグするのは、見た目スマートではありません。専用のアダプタを買おうかと思ったのですが、沙汰やみになってました。ちゃんとデバッグしないからね。。。根性なし。

しかし、USBスティック型でコネクタ付となれば、この目的にはバッチリ?しかし、折角LCDもついているし、まずは「遊んで」みるか、と。大丈夫か。

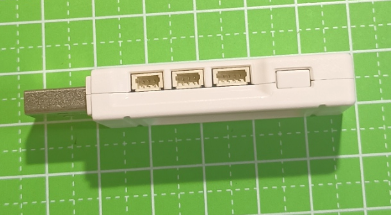

先ずは外観

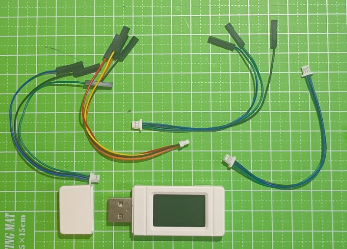

一番下が本体ですが、キャップ付きというところが嬉しいです。そのままUSBポートに差し込んで使うこともできますが、外に回路などつけることを考えると、USBの「延長」ケーブル使った方が作業しやすいかも。

ケーブルが4本付属してます。1方が3ピンのコネクタで他方がピンソケットのものが2本(UARTとDEBUG用)、1方が4ピンのコネクタで他方がピンソケットのものが2本(I2C/ADC用)、双方とも3ピンコネクタのものが1本(UARTまたはDEBUG用)ということみたいです。

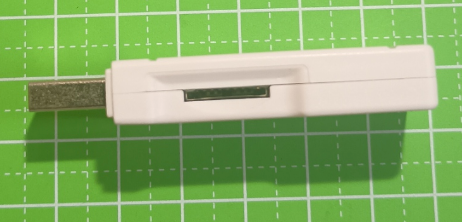

ちなみにコネクタを指すソケットは側面にならんでおり以下のようです。

ソケットの右のボタンは、BOOTボタン(押しながら起動すると、フラッシュ書き込み用のモードで立ち上がるボタン)です。

とりあえずMicroPython書きこんでみた

着弾したからには、ちょっと動かしてみないと、ということでMicroPython書きこんでみました。なお、Waveshare社版のMicroPythonが以下のWikiページからダウンロードできます。

https://www.waveshare.com/wiki/RP2350-GEEK

今回書きこんでみたのは、最新版と思われる以下のオブジェクトファイルです。

WAVESHARE-RP2350-20250807-v1.26.0-16MB.uf2

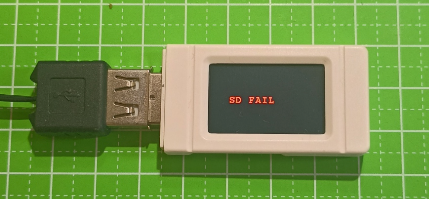

ちょっと戻って、MicroPython書き込み前に初期状態で書きこまれていたプログラムの様子を述べます。USB接続すると液晶が全点灯で色が3色変わった後、GPIO、SDはFailよ、とメッセージが出力されてました。こんな感じ。

まあ、これでハードが生きていることは分かりますが、BOOTボタンを押しながらUSB接続しなおして、パソコンからストレージに見えるようにしておいて、上記の uf2 ファイルを書き込みます。

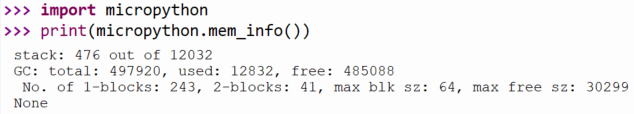

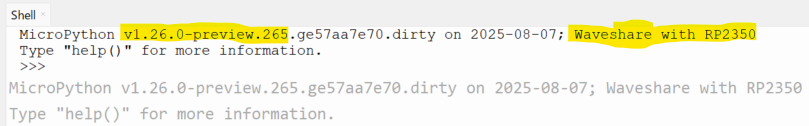

書き込み後、最近ご無沙汰だったThonny IDEを起動して接続すると以下の如し。

大分以前に、純正品のRaspberry Pi Pico 2にMicroPython書きこんだときの様子を以下の過去回で述べてます。

Pico三昧(24) ラズパイPico2、MicroPythonで吉例Lチカ

過去回でのバージョンは v1.24.0、今回は v1.26.0 なので微妙にバージョン上がってます。

まあ、ハード的なRAM容量は同じなので、劇的に増えているわけではないけれども、過去回で表示された数字より、気持ち大きくなっているみたい。

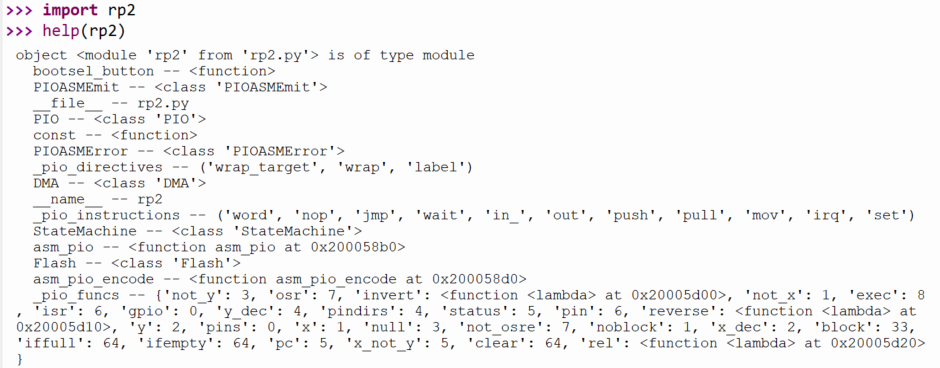

因みに、ハードウエア密着の RP2 モジュールの様子が以下に。

これまた、過去回での構成とは微妙に違いますな。まあ、似たようなもんだけれども。

なお、RP2350-GEEKの回路図をみると、GPIO25(PicoではオンボードLEDに接続されている端子)はLCDのバックライト制御に使われているみたいです。

上記の過去回で、タイマ使ってLEDをブリンクさせるスクリプトを実行していたので走らせてみました。一瞬何も起こらない?と混乱しましたが、よくみたら、バックライト点滅してました。ただ液晶画面の設定がデフォの「真っ黒」だったので、点滅がよく分からなかっただけのようです。「色」設定すればいいんか?

お遊びの種は尽きまじ。