アナデバ様のWeb記事『StudentZone』の2025年8月号(日本語版)の実習2回。前回からダイオード・リング変調器です。トランス2つの接続で魔法のように搬送波周波数が消える回路に呆然としましたが、素人老人にはトランスの設定が腑に落ちませぬ。一方トランス使わぬ簡素化回路もあるよし。今回はこちらをシミュレーション。

※「お手軽ツールで今更学ぶアナログ」投稿順 indexはこちら

Diode Ring Modulatorその2

Diode Ring Modulatorは、「抑圧搬送波両側波帯信号(DSBSC:Double-sideband Suppressed-carrier)」を生成可能な回路だそうな。4個のダイオードを並べて構成する回路が中心にありますが、Diode Bridgeとは接続が違うので注意してね。

アナデバ様のWeb記事(日本語版)へのリンクが以下に。

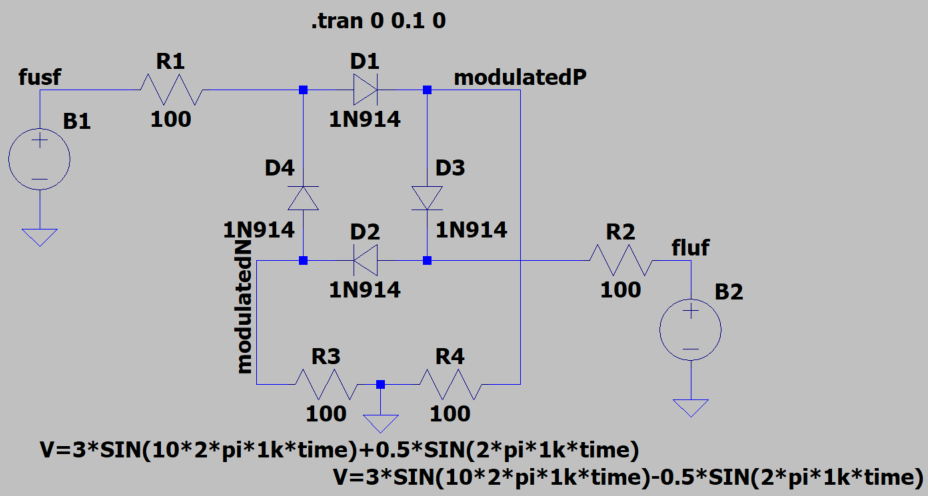

前回のトランスを使って「搬送波周波数を消し去る」回路は、素人老人には黒魔術的なテクに見えました。しかし、Web記事の後半に、「簡易的な回路」が掲げられとりました。こちらでは、黒魔術の種のトランスがありませぬ。回路はこんな感じ。

以前、ダイオード4個が一方方向に接続されているダイオード・リングが中心にありますが、トランスは消え、単なる抵抗になってます。ただし、回路に与える入力信号は、前回のように搬送波信号(周波数fc)、変調信号(周波数fm)ではなく、上側波帯の周波数成分fusfと下側側波帯の周波数成分flsfです(上記回路でflufと書いてあるのは綴りのタイポっす、すみません。)こいつらは以下の式で求まるので、自分で計算しろ、ってこってすかい。

fusf = fc + fm

flsf = fc – fm

上記のシミュレーションモデルでは、BV(ビヘイビア電源)を使って、上記の式通り、搬送波周波数は10kHz、振幅3V、オフセット0V、変調信号周波数は1kHz、振幅0.5V、オフセット0Vと設定させていただきました。ビヘイビア電源便利ね~。実際、現物回路のときにはそれなりのオペアンプなりなんなり使ってガンバレーという感じでしょう。

シミュレーション結果

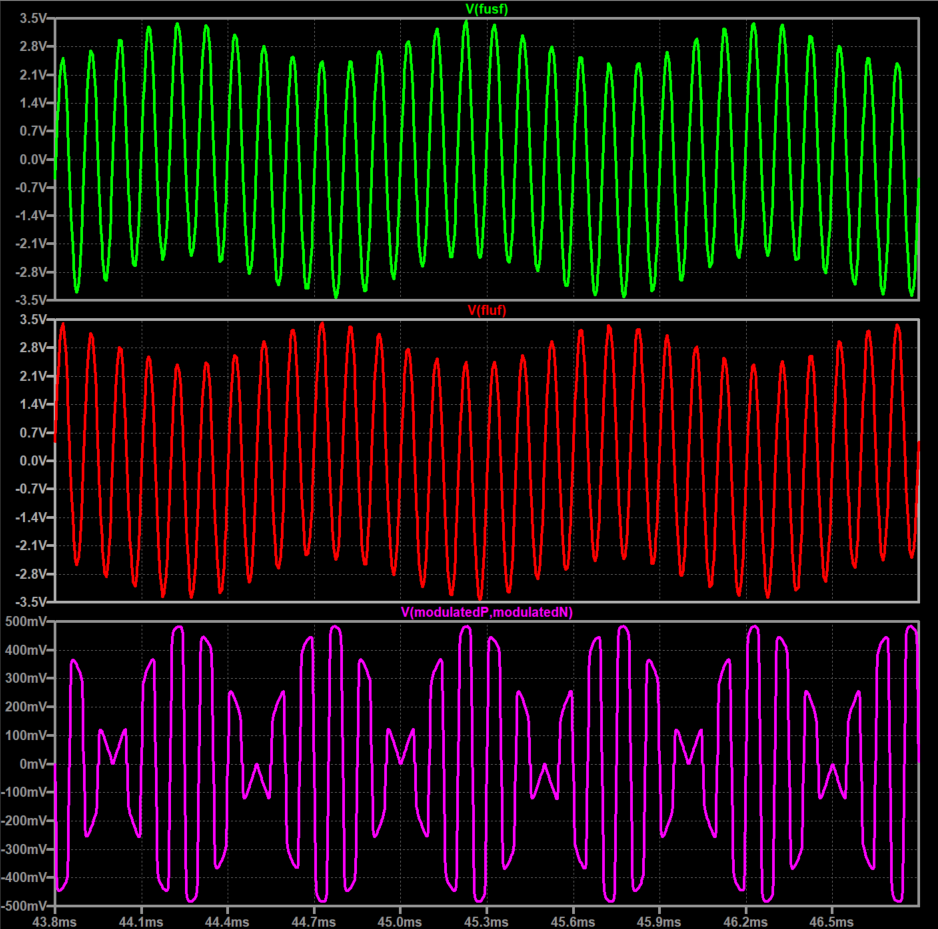

上記回路のシミュレーション結果が以下に。一番上の緑の信号がfusf、真ん中の赤の信号がflsf、です。そして一番下のピンクが変調された出力信号です。

この信号の波形は、前回よりもずっと目論見通りでないかい? 前回のがどこかおかしいんじゃ。。。

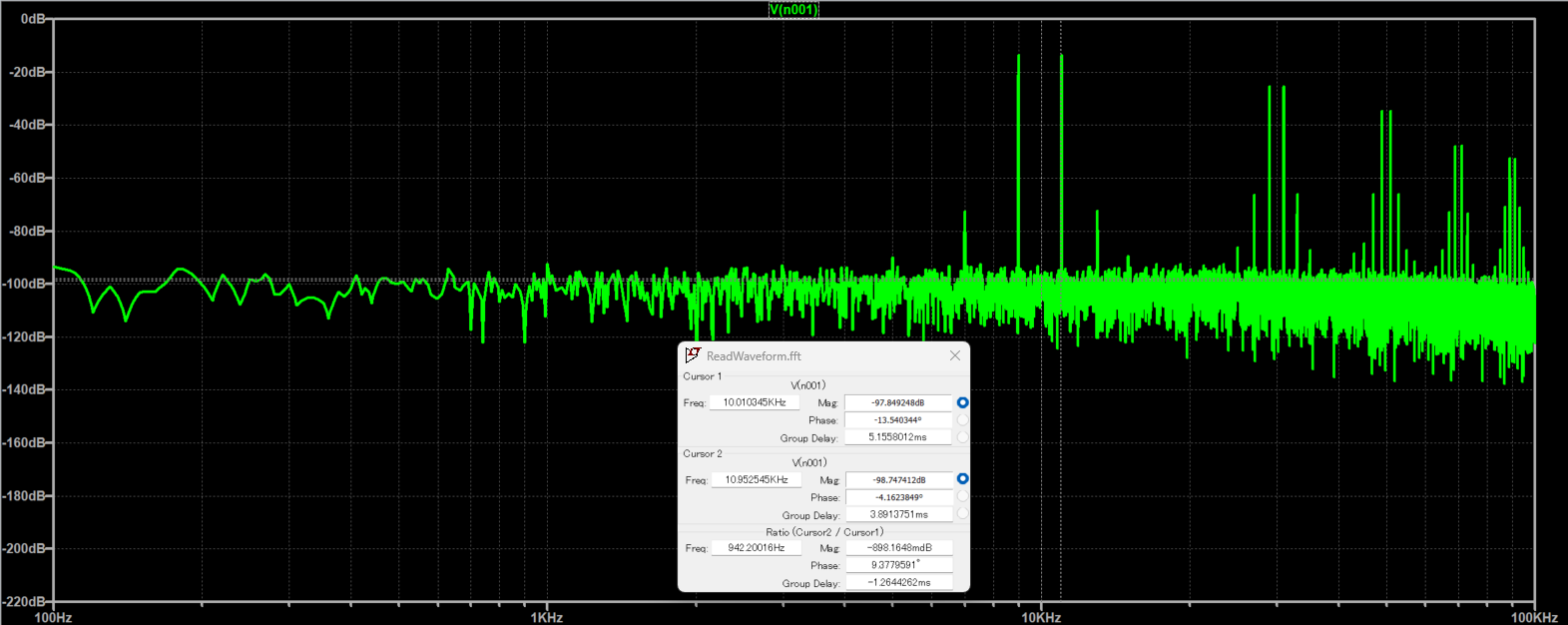

今回も、出力信号にFFTかけて、ちゃんと側波帯しているか確かめました。ただし、modulatedP.modulatedNのような計算で求まっている信号をFFTかける方法が分からなかったので、いったんファイルに信号波形をセーブ(modulatedP.modulatedNのような信号でも数値でセーブはできる)し、電圧ソースで読み込んでその出力にFFTかけるというまどろっこしい方法をとりましたデス。もっと良い方法があるんじゃなかろか。結果が以下に。

搬送波は見えず、両側の側波帯がしっかり見えとるようです。あたりまえか。