LTspiceのexampleフォルダ配下のEducationalには、「現物デバイス相当」のモデルが格納されてます。BCDカウンタ74160、電圧制御発振器MC1648と練習してきて、今回はみんな大好きアナログタイマNE555の「バイポーラ・トランジスタ」レベルのモデルです。まあSpiceモデルも含まれているんだが。

※「SPICEの小瓶」投稿順インデックスはこちら

NE555

泣く子も喜ぶ?シグネティクスNE555は、発売から50年以上たった今でも人気のアナログタイマIC(オリジナルはバイポーラ)です。オリジナルのシグネティクス社はすでになく(NXP社に買収された)、しかし数多のセカンドソースのお陰でいまだ世に蔓延ってます。ただし御本家筋のNXP社にはCMOS版の555互換チップの製品ページが残っているものの既にディスコン。以下のリンクはいつもお世話になっております秋月電子通商殿の NE555相当品の通販ページです。

過去回でのNE555

人気もののNE555とて、本サイトの過去回でも何度か実験しています。以下の別シリーズ回では、LTspice付属のライブラリ(miscフォルダ内にNE555のモデルがある)を使いLTspiceシミュレーションした上で、実機実験も行っています。

定番回路のたしなみ(1) 555、アナログタイマIC、非安定モードで矩形波発振

Educationalフォルダ内のNE555相当回路

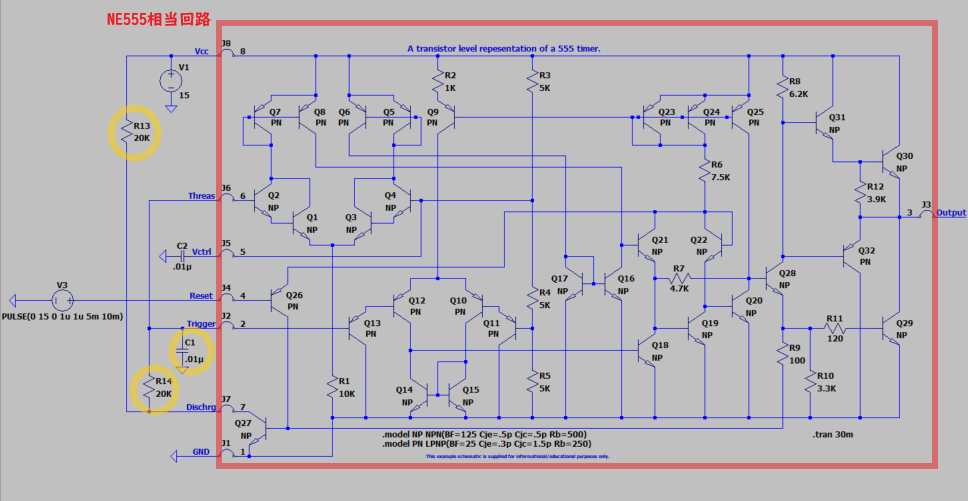

さて、LTspiceのexampleフォルダ配下の Educational/NE555.asc として格納されている回路は以下です。

上の赤枠部分が、実際のNE555相当の回路部分です。misc内のモデルだと赤枠内が1個の四角のブロックとして現れますが、こちらは複雑。オリジナルの回路そのままかどうかは確かめてないっすけど、だいたい似たようなもんじゃないかと。

上記の回路では赤枠外側の左側のところで設定を行っています。みやるに、「非安定モード」で矩形波を発振させる(上記の過去回記事と同じ。回路定数は異なるケド)とともに、RESET信号を周期的に入れてON/OFFを行っているようです。なお、発振周波数とデューティを設定しているのは、黄色の丸をつけた3つの外部素子です。

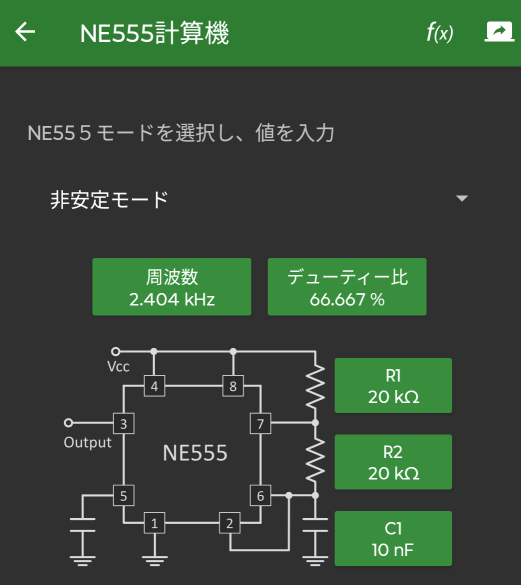

真面目に計算すれば、発振周波数、デューティは直ぐに計算できる筈ですが、お惚け老人は気力がないので、例によって、スマホにインストールしてある「Electrodoc Pro」を使って計算してます。こんな感じ。

LTspiceシミュレーション結果

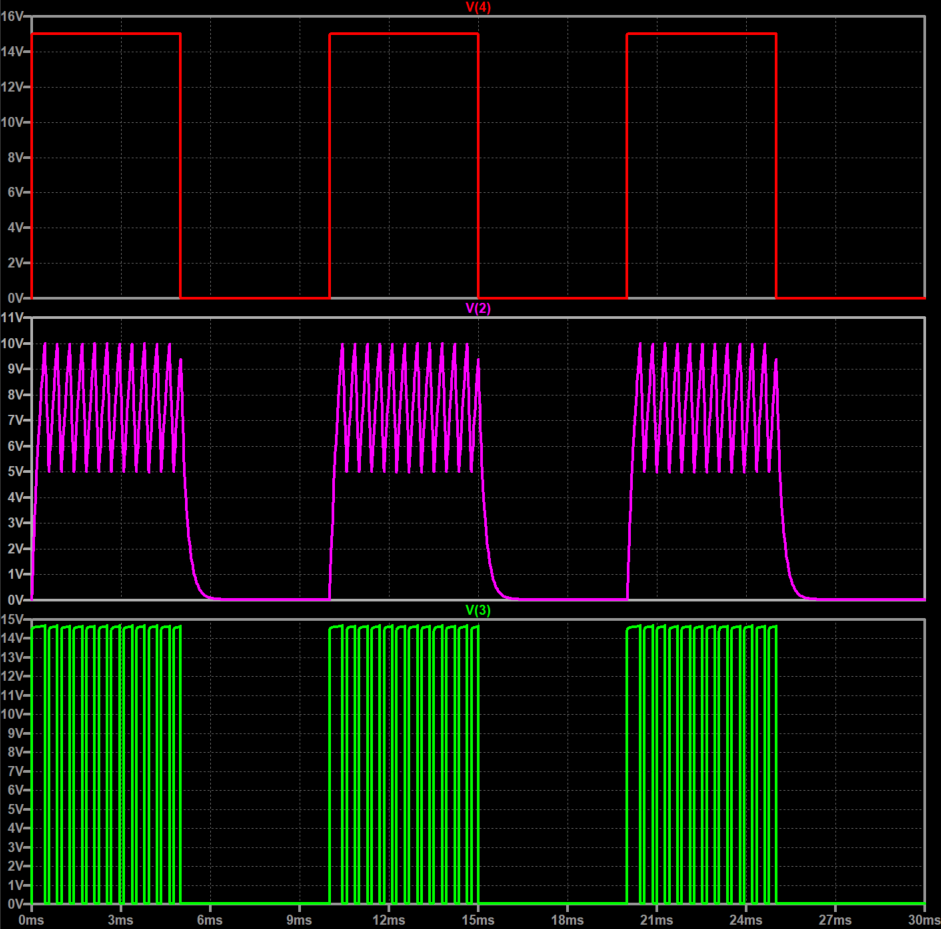

そのままシミュレーションすると、output端子V(3)、緑色のみの波形が描きだされますが、4番RESET(赤)、2番TRIGGER(ピンク)端子の波形も描いてみたものが以下に。

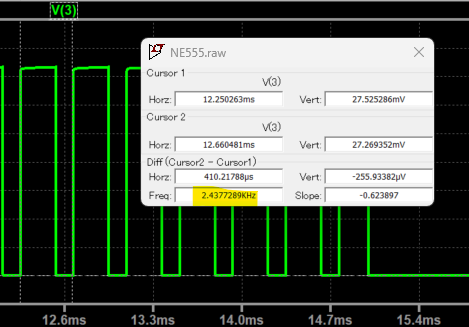

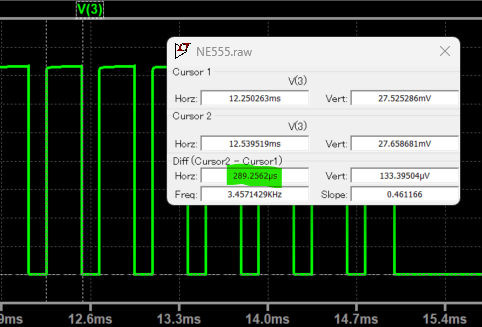

周波数を測定するために拡大してカーソルを当てたものが以下に。

Posデューティを計算するためにHigh期間の長さを測ったものが以下に。

周波数 約2.438kHz(Electrodoc Proの計算値2.404kHz)、デューティ比約71%(Electrodoc Proの計算値66.7%)とな。そんなもんか。