前回は、Scilab/Xcos上でのModelicaブロックを使って「論理NORゲート」の「アナログ的な」シミュレーションを行いました。今回はダイオード・ブリッジ、単相全波整流回路のシミュレーションを行ってみます。比較のためLTspiceにも御登場いただき同等なモデルを動かしてみたいと思います。

※「ブロックを積みながら」投稿順 index はこちら

※動作確認にはWindows 11の パソコン(64bit)上にインストールしたScilabの以下バージョンを使用しています。

Scilab 2024.0.0

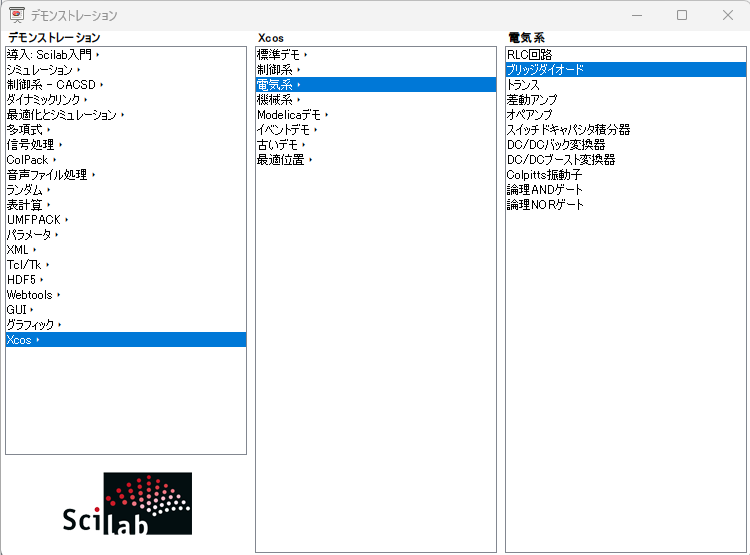

「ブリッジダイオード」デモ

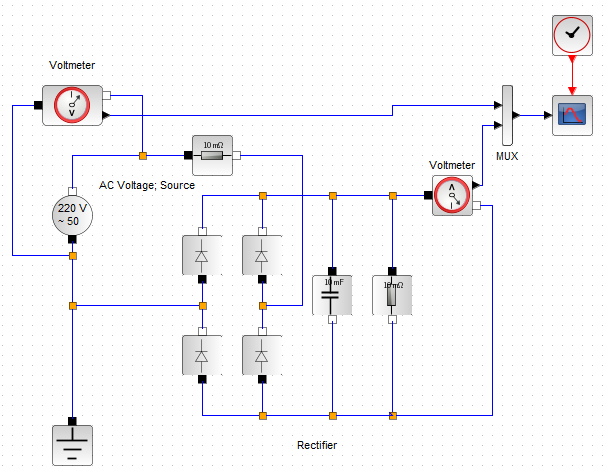

今回練習してみるのは、Scilabのデモ選択ウインドウから以下で起動できる「ブリッジダイオード」という名のデモです。

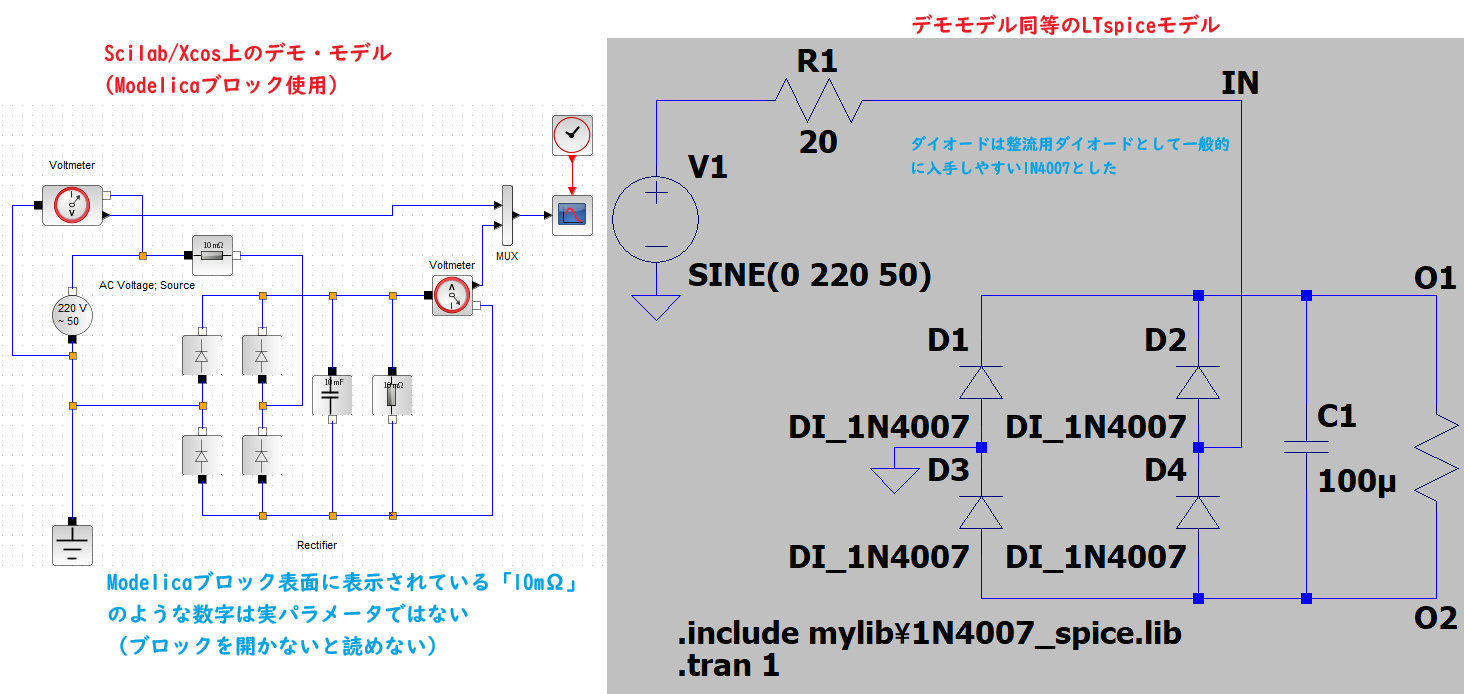

上記を拝見するに「単相全波整流回路」のモデルであるようです。なお、Modelicaブロックについてはその表面に「10mΩ」とか表示されていてもブロックの中身を覗かないと実際の値は分かりませぬ。Xcosネイティブのブロックだと設定パラメータに応じて表面の数字も変わるので何気に不便。

※2025年5月16日追記:ブロック表面に反映される場合もあること確認。反映されていない場合もあるんだが。どうなっているのだ??

LTspiceで同等モデルを描いてみた

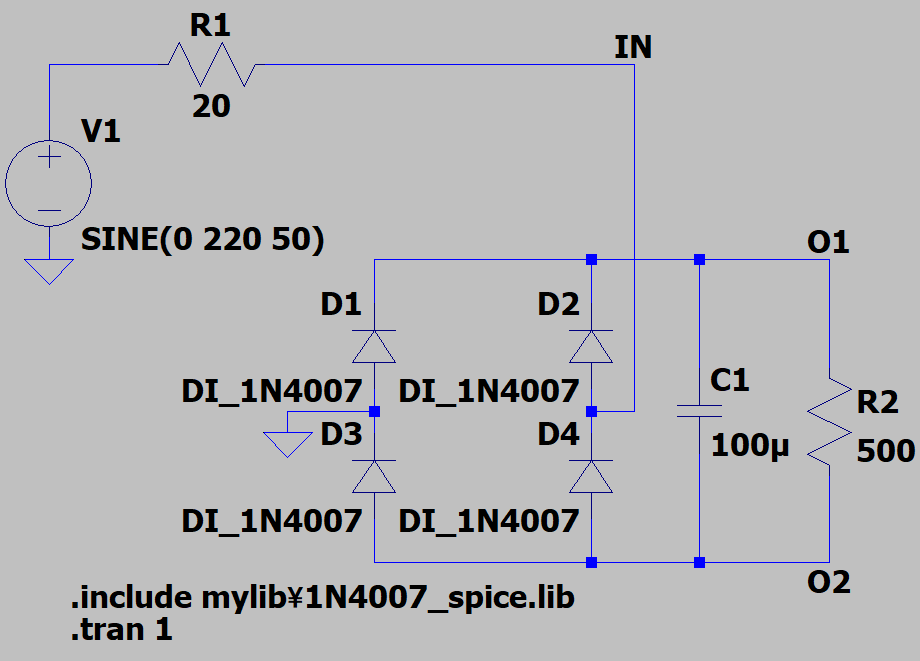

アナログデバイセズ社の偉大にしてフリーな回路シミュレータLTspiceにて上記回路と同等のモデルを描いたものが以下に。

受動素子のパラメータはModelicaブロックものと合わせてあります。ただ、Modelicaブロックで使われているダイオード(レクティファイア)についてはパラメータは読み取れるものの、SPICEモデルとは程遠いです。メンドウなので定番にして秋葉原でもすぐに手に入る整流用ダイオード1N4007としてあります。

シミュレーション結果

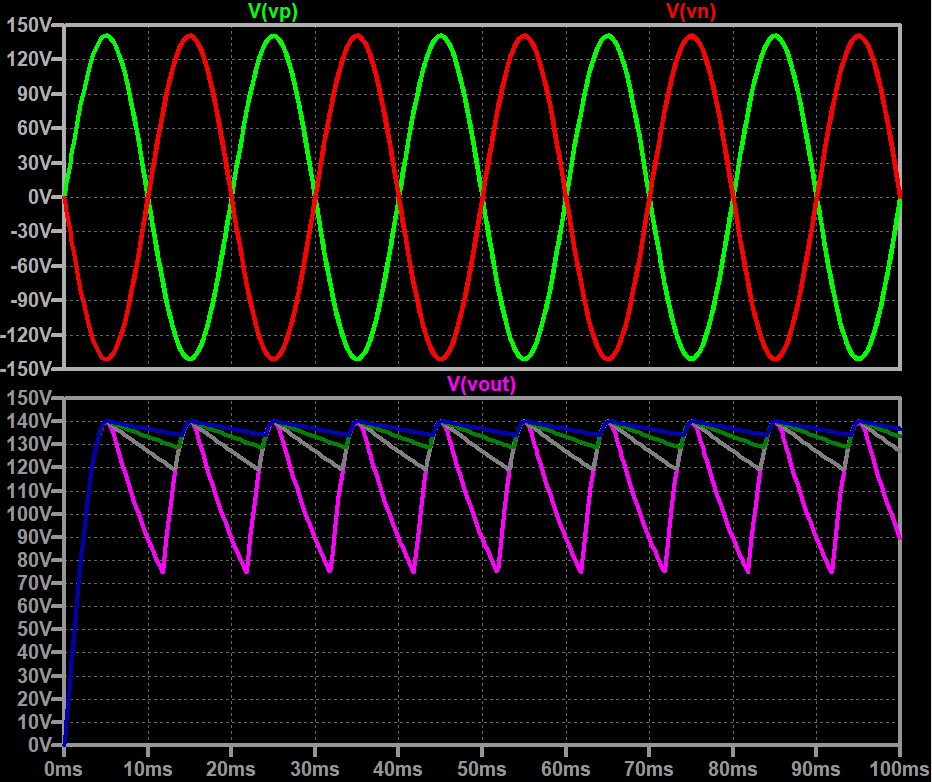

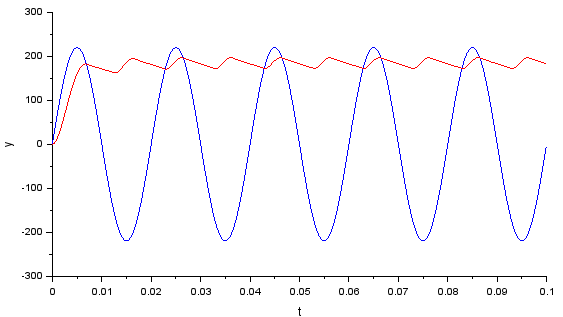

まずはScilab/Xcos上でのシミュレーション結果が以下に。青が入力波形、赤が出力波形です。

まあそんな感じだろな、という波形。

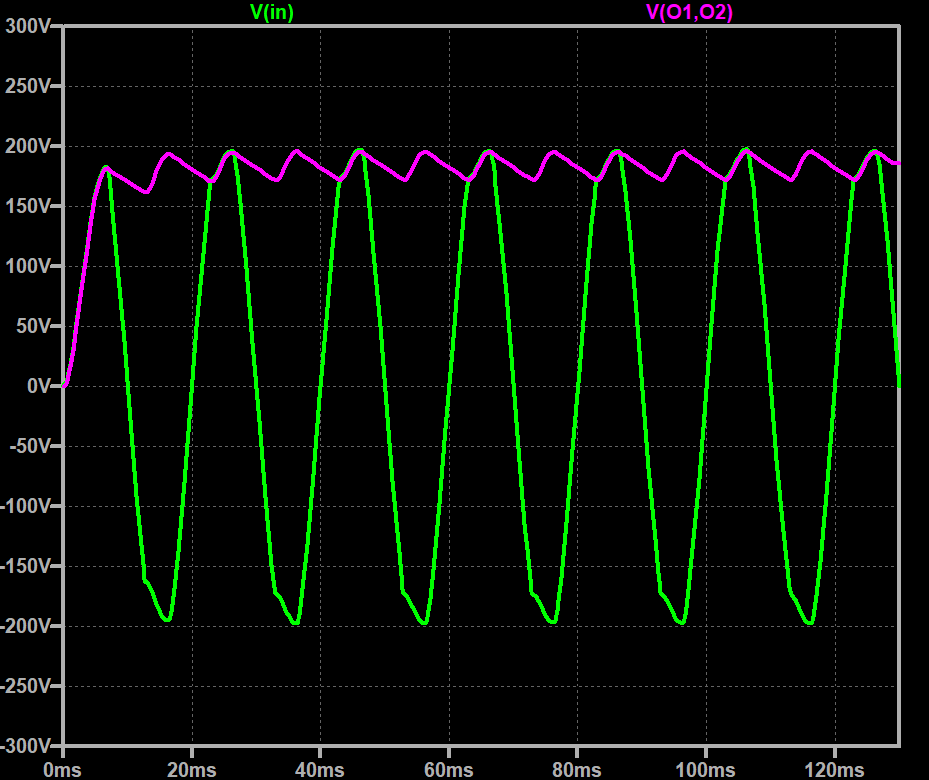

さて一方、LTspice上の波形が以下に。緑が入力、ピンクが出力です。出力についてはO1ーO2ノード間の差分を取ってます。

まあ、似た波形ちゃ似ているけれども、入力の振幅220Vとしている割にはINノードのところで見ているとそこまで振れてないです。結構電流、流れとるのね?

過去回での単相全波整流回路

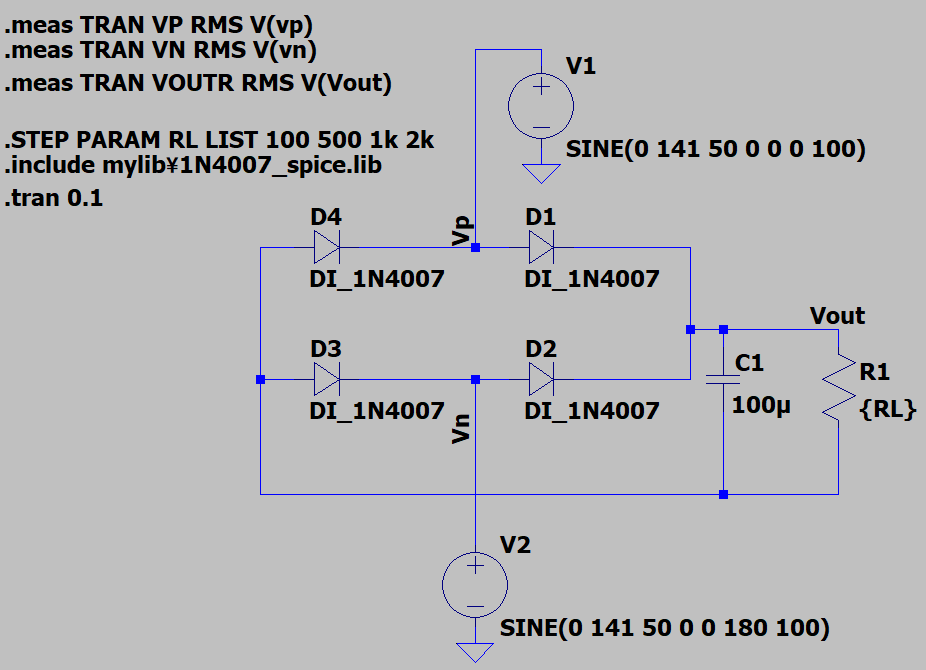

忘却力の老人はスッカリ忘れてましたが、検索したら出てきました。1年ほど前の過去回にて単相全波整流回路をLTspiceで練習しておったのです。その折の回路が以下に。

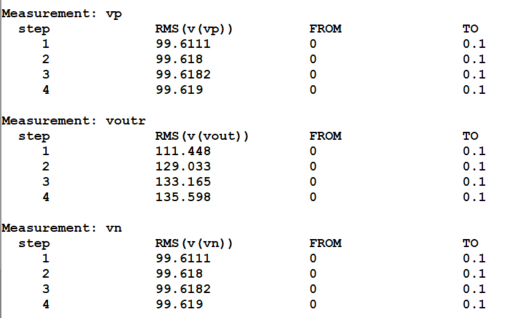

上記では、ダイオードブリッジへの入力をVn、Vpの2つに分けて与えてます。また、RMS(実効値)も求めてます。過去回記事へのリンクが以下に

定番回路のたしなみ(50) Rectifierその2、単相全波整流回路

そしてシミュレーション結果から求めたRMS値が以下に。

まあ、回路シミュレーションするならば、専用のSPICE系シミュレータの方が実用的だけれども、Scilab/Xcos環境でModelicaブロック使ってもできなくもない。何に使うかはビミョー。

まあ、回路シミュレーションするならば、専用のSPICE系シミュレータの方が実用的だけれども、Scilab/Xcos環境でModelicaブロック使ってもできなくもない。何に使うかはビミョー。