アナデバ様のWeb記事『StudentZone』の2025年8月号(日本語版)の実習初回です。前回まで長らく続いたLC発振回路の実習は終了、今回からダイオード・リング変調器の実習です。作成した変調器を使って抑圧搬送波両側波帯(DSBSC)信号を生成するみたいです。素人老人、ついていけるのか?

※「お手軽ツールで今更学ぶアナログ」投稿順 indexはこちら

Diode Ring Modulator

アナデバ様のWeb記事(日本語版)へのリンクが以下に。

上記アナデバ様の記事は、アナデバ製の学習用お手軽アナログ計測ツール、ADALM2000を使って学生さんにアナログ回路を教える、という趣旨の連載記事です。当方学生でもないのに愛読させていただいとります。あまつさえ、ADALM2000で練習しろ、とご指定があるにも関わらず手元に持ち合わせがないので、Digilent社製AnalogDiscovery2を代役に立ててます。まあ、中身のチップのほとんどはアナデバ製だし、回路や機能も「似てる」のでお許しを。なお、実験部品についてはアナデバ製の学習用部品キットADALP2000を遥か以前に購入の上、使わせていただいてます。

さて今回登場のダイオード・リング変調器ですが、実体は何のことはありません、ダイオード4個を接続すれば中心部分は出来上がりっと。ダイオード4個というと素人老人は整流回路に使う「ダイオード・ブリッジ」みたいなものを想像してしまうのですが、接続方法は違います。ダイオードをリング状に電流がくるくる回る(実際には回らないケド)方向に接続するのであります。

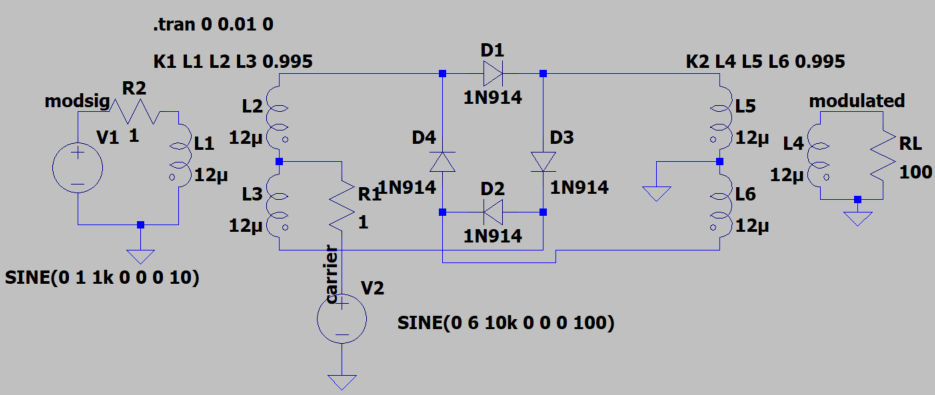

今回も初回はLTspiceシミュレーションということで回路を描いてみました。こんな感じ。

しかしねえ、おおきく不安なのが「センター・タップ付きのトランス」のモデリングです。素人老人が「テキトー」に相互インダクタンス定義してみたのだけれども、これでいいんだろうか? 目をつぶってシミュレーションして飛びこむと。

DSBSC:Double-sideband Suppressed-carrier

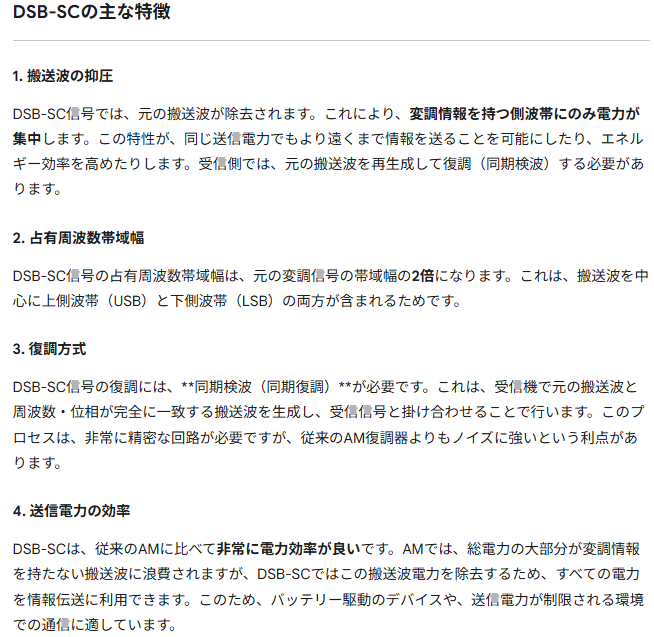

さて、今回上記のダイオード・リング変調器で発生しようとする信号が、抑圧搬送波両側波帯信号(DSBSC)であります。例によって、Googleの生成AI、Gemini 2.5 Flash様に解説をいただきましたぞ。

分かったような、分からぬような。まあ、現物波形を見ながら納得する予定だと。いい加減だな。

LTspiceシミュレーション結果

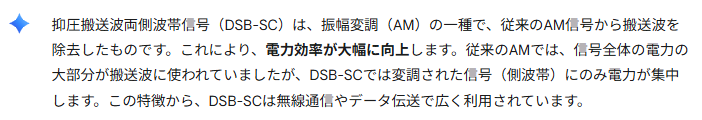

以下のプロットで、上の面の緑の信号が変調波形です。ここでは周波数1kHzであります。真ん中の面の赤の信号が搬送波です(これが「抑圧」されてしまうのね。。。)周波数は10kHzです。そして下の面のピンクの信号が出力信号です。

アナデバ様の記事と似ているといえば似ているけれども。。。

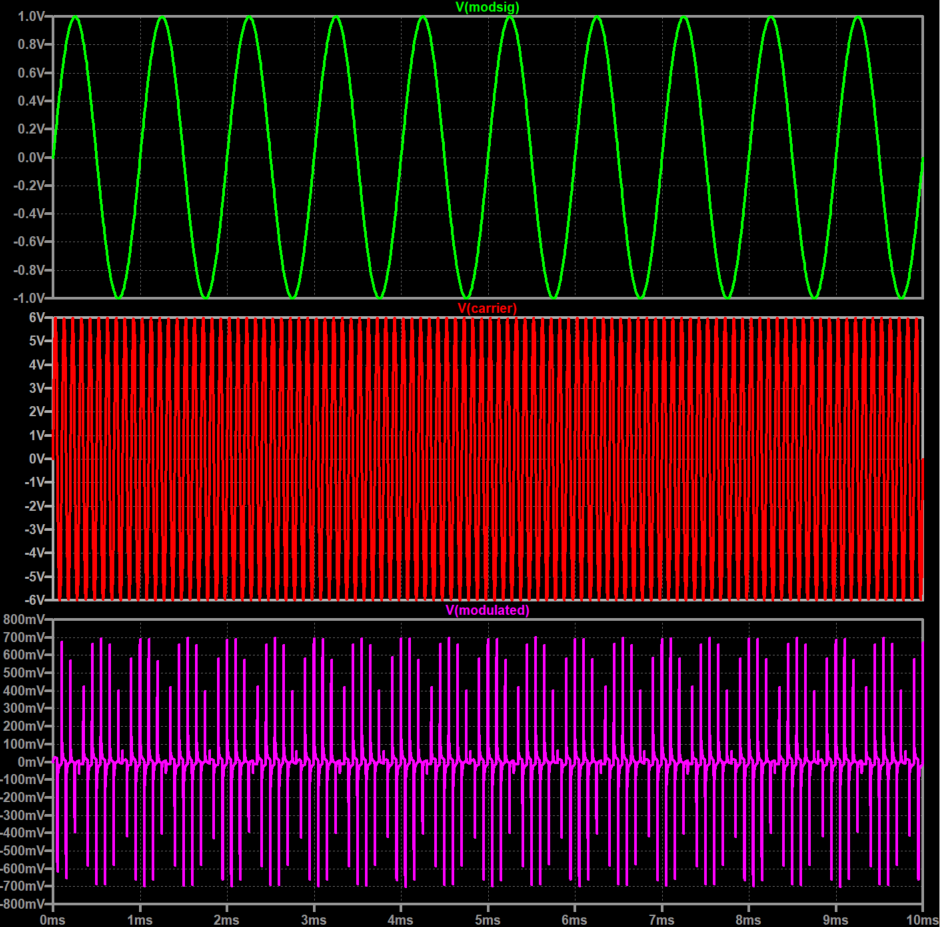

上記ではイマイチ波形のコマケーところが見えないので、拡大したプロットが以下に。

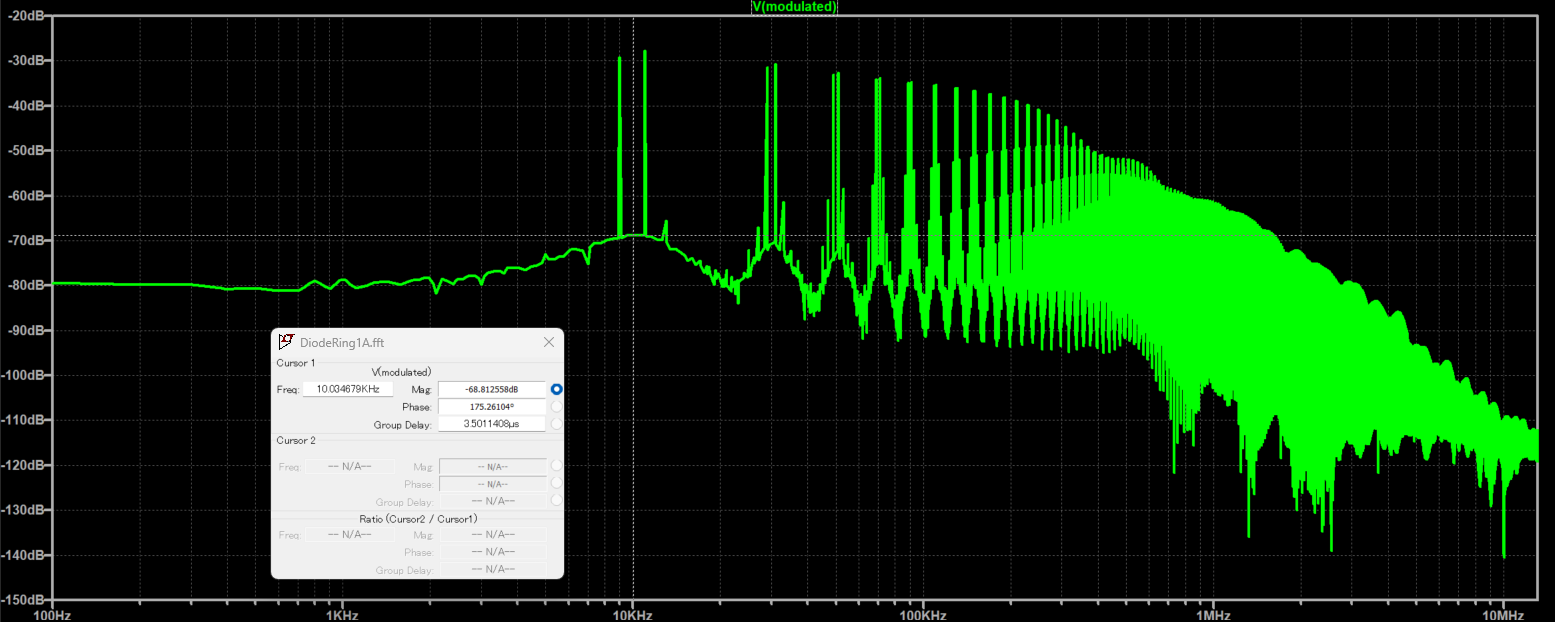

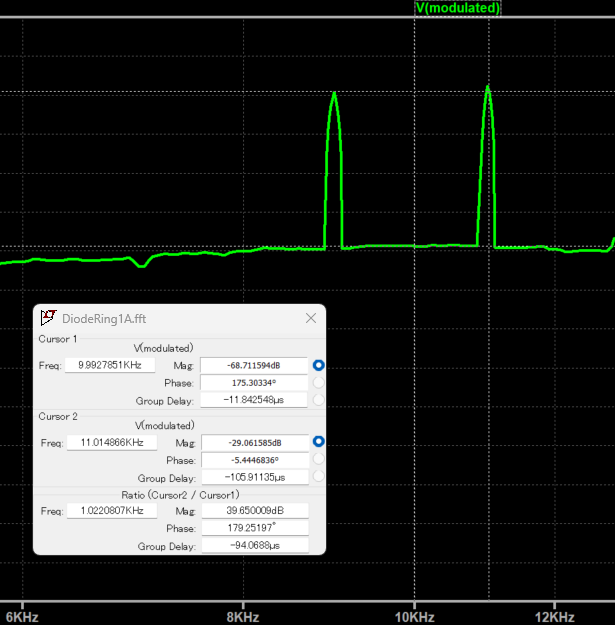

確かに搬送波の10kHzのところにはピークらしきものなく、その横(9kHz付近と11kHz付近)に上下の側波帯に見えるものがピンと立っている? ホントか?