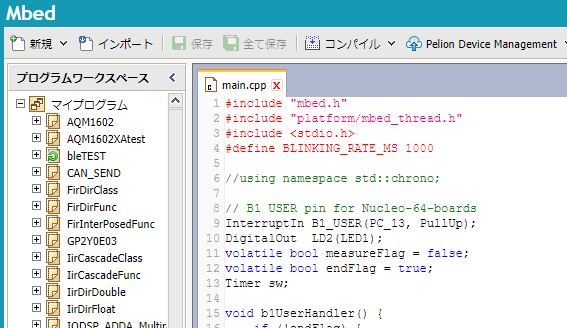

前回がPWM出力だったので、今回は逆に入力インターバルをタイマAPIで測定してみました。入力は割り込み受け、人間がボタンを押す想定なので精度的にはいい加減な方法です。まあ、とりあえずボタンを押す時間間隔は測れたと。また、前回と異なり今回はオブジェクトコードの作成にWebベースのMbed Compilerを使ってみます。

※「モダンOSのお砂場」投稿順Indexはこちら

前回まで WindowsPC上の、VScode+PlatformIOのローカル環境でビルドを行ってきましたが、今回は、Arm MbedのWebコンパイラ利用です。気まぐれですが、どちらも一長一端あり、両方使っておこうと。アイキャッチ画像はMbed Compilerの画面であります。

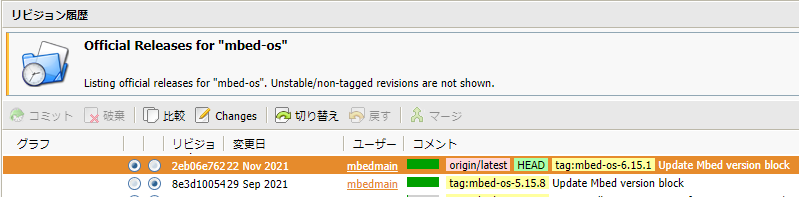

Web環境の良いところ一つが、常に最新版にアップデートされていることでしょうか。使用するMbed OSの履歴なども以下のように確認できます。

今回使用した Timer APIの説明ページは以下です。

ソースの作成

ソースはローカル環境にある前回のものをアップロードして修正して使い回しです。Web環境、ローカル環境で同じソースでほぼほぼ同様な作業が行えるところもMbedの良いところじゃないかと思います。

今回は、人間がUSERボタンを2回続けて押したら、USERボタンの割り込み時間間隔を標準出力に報告する、というものです。人間相手なので手抜きコードです。

#include "mbed.h"

#include "platform/mbed_thread.h"

#include <stdio.h>

#define BLINKING_RATE_MS 1000

// B1 USER pin for Nucleo-64-boards

InterruptIn B1_USER(PC_13, PullUp);

DigitalOut LD2(LED1);

volatile bool measureFlag = false;

volatile bool endFlag = true;

Timer sw;

void b1UserHandler() {

if (!endFlag) {

if (measureFlag) {

sw.start();

measureFlag = false;

} else {

sw.stop();

endFlag = true;

}

}

}

int main()

{

B1_USER.fall(b1UserHandler);

measureFlag = true;

endFlag = false;

while (true) {

if (endFlag) {

printf("Elapsed Time: %d [msec]\r\n", sw.read_ms());

measureFlag = true;

endFlag = false;

}

LD2 = !LD2;

thread_sleep_for(BLINKING_RATE_MS);

}

}

ビルド

ビルドは、ST Microelectronics製 Nucleo-F401RE ボードをターゲットに行いました。標準的なMbed環境の場合、ビルド後自動でオブジェクトファイル(.bin)がダウンロードされるので、それをNucleo-F401REの「ドライブ」にコピーすれば書き込み完了です。

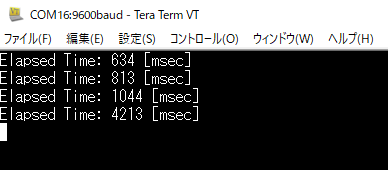

stdioがUSBシリアルに向いているので、適当な端末ソフト(当方では伝来のTeraTermであります)で接続すれば結果を見ることができます(ボーレートは9600ボーのまま。)

実機動作結果

実際にF401REボードにオブジェクトを書き込み、動作させてみたところが以下に。Nucleo-F401REボード上のUSERボタン(青色)をクリクリと2回押すとその間(フォーリングエッジからフォーリングエッジまで)の時間を表示します。「感覚」的に時間を長くしていくとこんな感じ。ま、いい加減ですが、測定はしているみたい。

タイマでインターバルが測れることも一応確認できた、と。もっとシビアな制御をしないとそれらしくないけれども。