前回はLM78xxレギュレータ(相当のLTspiceモデル)の中身を覗きました。今回は同じLMシリーズから、LM308オペアンプ相当の回路を眺めたいと思います。遠き神代のプレシジョン・オペアンプだろ、と思っていたら、どうも一部界隈ではいまだに人気のオペアンプみたいです。とっくにディスコンになっているのだけれども。

※「SPICEの小瓶」投稿順インデックスはこちら

LM308オペアンプ

アナログ素人老人には、LM308オペアンプの有難さなどサッパリなのですが、Web検索などすると今だに多数ヒットしてきます。LMという型番からは、オリジナルはナショナル・セミコンダクタ(後にTIに買収された)のアナログ製品であることが分かります。昔ナショセミに在籍していたある人物(マイクロプロセッサをやっていた)が「ウチの会社はアナログでないと評価されないんだよね」みたいなことをこぼしてましたな。シリコン・バレーのアナログ権化な会社だったです。

当時のベストセラーだったらしく、セカンドソースもあまた多数あるのですが、オリジナルのナショセミ製品よりも、セカンドソースのモトローラ製の方が「推し」の人が多いみたい。今だに中華製らしきLM308などあるみたいですが、「推しのモトローラ製」や「オリジナルのナショセミ製」など結構いいお値段するみたいっす。

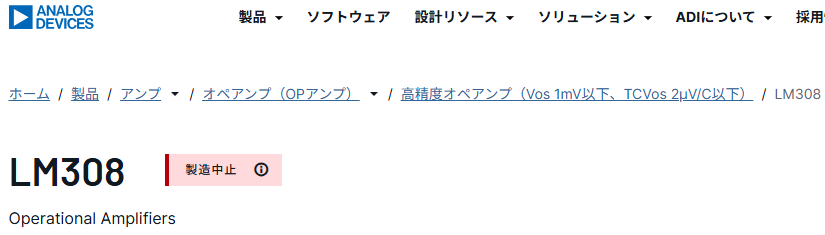

さてLM308自体は多分発売になってからも半世紀、ディスコンになってからも4分の1世紀といった感じのデバイスです。今回データシートを漁らせていただいたのは、これまたアナログの権化のアナデバ社の以下のページです。

https://www.analog.com/jp/products/lm308.html

アナデバ社においても「取り扱い」があったのは、アナデバ社が買収したリニア・テクノロジー社がLM308を販売していたためだと思われます。しかし、流石にアナデバ社でもディスコン。ホームページの一部を引用させていただきます。

しかし、上記のようなページがいまだ存在し、アナデバ(実際はリニアテクノロジ)製LM308のデータシートがダウンロードできるのは、

LM308ディスコン後、代替製品にアナデバ製のOP07が使われた

ということもあるのかもしれませぬ。お惚け老人もOP07にはお世話になっております。

また、LTspiceにはLM308のモデルがデフォルトで含まれてます。さらに今回練習させていただくEducationalフォルダの中のLM308相当回路などみると、そこはかとなく、 リニアテクノロジのLM308推しな姿勢が感じられてなりません。勝手な想像を逞しくすれば、リニアテクノロジ(やはりシリコンバレーの会社)の創業にナショセミ出身者がおられたことが影響しているんでないかと。知らんけど。

さて、何で今だにLM308が珍重されているかと言えば、

RAT(ディストーションエフェクター)

というものに使われていたからだそうな。ギター素人老人は知らず、ギュワーン?と音を歪ませるのに使う装置らしいです。年甲斐もなく、カッコいいギターソロには胸躍るものがあります。昔はボーカル中心だったけれど、最近はギターソロがいいです(なんだそれ。)それゆえLM308は原音を忠実に再生するためのアンプというより、歪をかけるという、多分設計当初の想定外の使用方法でいまだに定番になっておるみたい。ホントか?

Educationalフォルダの中のデモ回路

例によって以下の註釈のある回路が LM308.asc ということでEducationalフォルダに格納されております。

This example schematic is supplied for informational/educational purposes only.

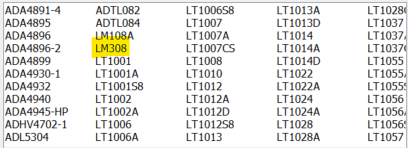

一方、LTspiceのデフォルト部品ライブラリの opamp のサブフォルダにもモデルが含まれてます。多数(ありすぎる)部品の中のLM308付近が以下に。

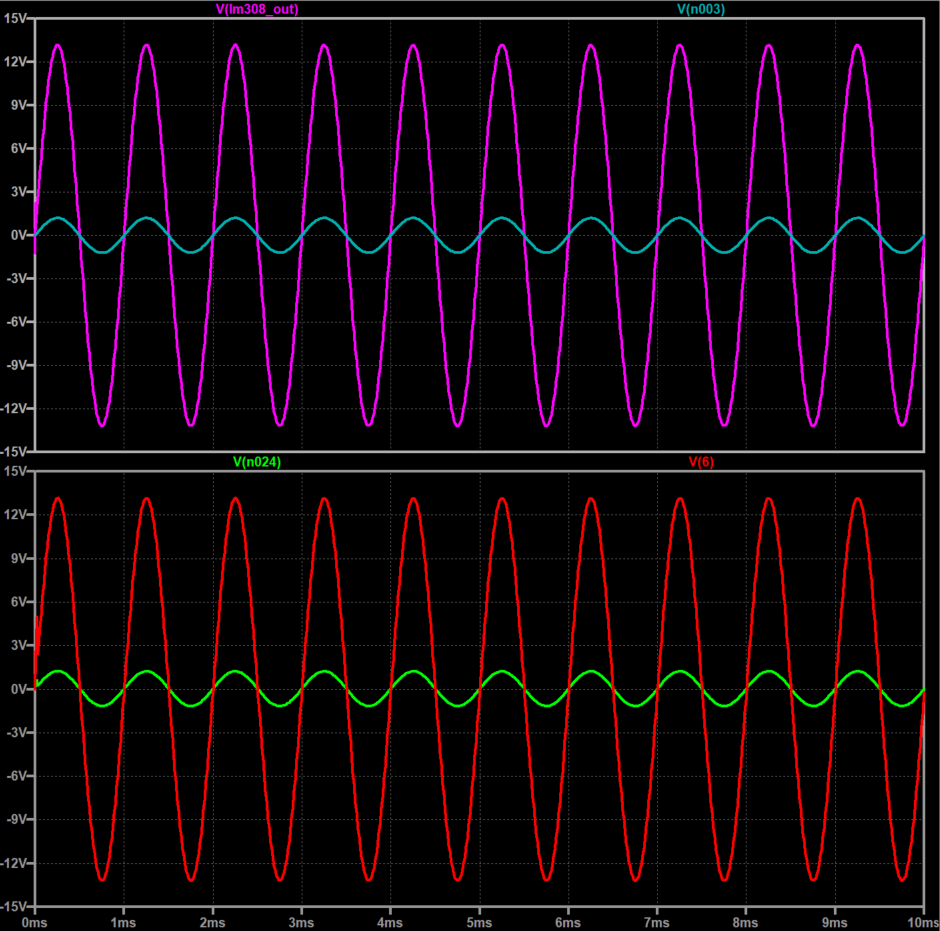

今回は、EducationalフォルダのLM308(相当)の内部回路モデルと、上記のLM308コンポーネントを2つ並べて動かしてみました。こんな感じ。

上がLTspiceのライブラリに含まれているコンポーネント、下がEducationalフォルダのバイポーラ・トランジスタ・レベルのモデルの結果です。どちらも青、緑っぽいのが入力波形で、ピンク、赤が出力波形です。単純な非反転増幅器構成をアリガチな周波数で動かしているだけので、シミュレーションに差異があるなどということはまったくなく。

LM308の奥深いところにはまったく触れておりませぬ。