アナデバ様のWeb記事『StudentZone』の2025年5月号(日本語版)の実習初回。前回は「コルピッツ発振回路」でした。その余勢をかった?今回は「クラップ発振回路」デス。アナログ素人老人の粗雑な理解で、「コルピッツ」の改良版が「クラップ」ってことでよかですか?例によって初回はシミュレーションでお茶を濁します。

※「お手軽ツールで今更学ぶアナログ」投稿順 indexはこちら

クラップ発振器

アナデバ様の元記事へのリンクが以下です。

「ハートレー」「コルピッツ」とつづく今回もLC発振回路です。今回の回路は「コルピッツ先生」の回路の改良型らしいです。当然「クラップ」もその発明者のクラップ先生のお名前からきてるみたい。コルピッツ発振回路との違いはビミョー。発振に使われているLに「ひっそりと」Cが直列接続されているところがミソみたいです。これが中々、玄人好みの渋い働きで、特性を改善してくれるみたい。

さて、演習の初回は例によって、LTspiceシミュレーションからです。元記事でも「事前のシミュレーション」ということでシミュレーションを実施することになってます。まあ、得られた結果は「実験レポートで使用できるよう」保存しておけ、という思し召しです。お惚け老人には辛い作業だよ、パスだな。

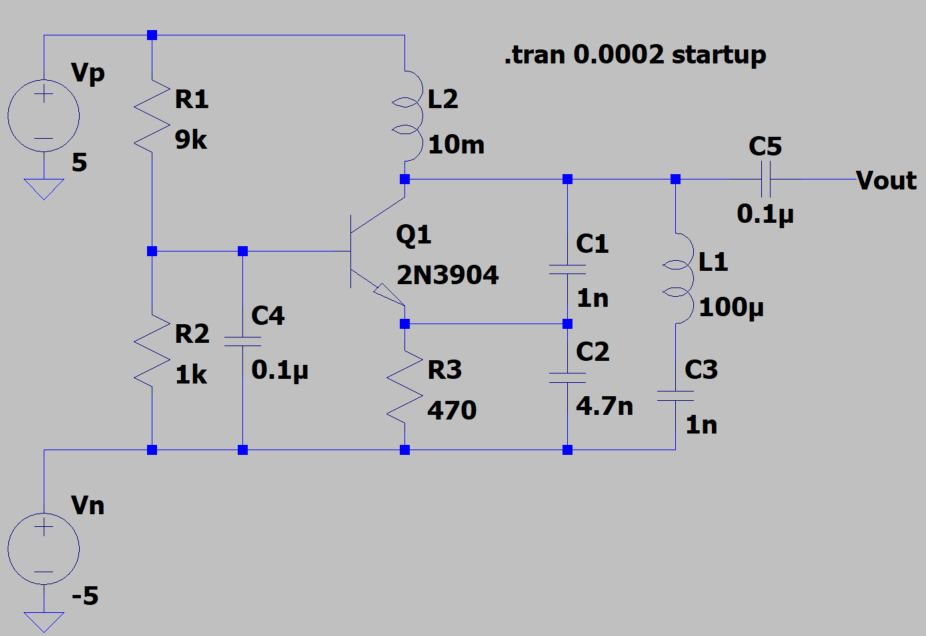

肝心のC1、C2、C3、L1の値に関しては

共振周波数が750kHz近く

になるように設定せよ、との思し召しです。計算上(トランジスタの容量成分など無視して)上記で約750kHzになる筈。C1、C2をちっこくして、C3をデカくしようかとも思ったですが、後の実機実験に合わせるつもりで上記のようにしてしまいました。また、元記事ではR3=500Ωとか書かれてましたが、これまた実機実験を「忖度」して470Ωにしてます。まあ、そのくらい変えても大丈夫だろうと。

LTspiceのシミュレーション

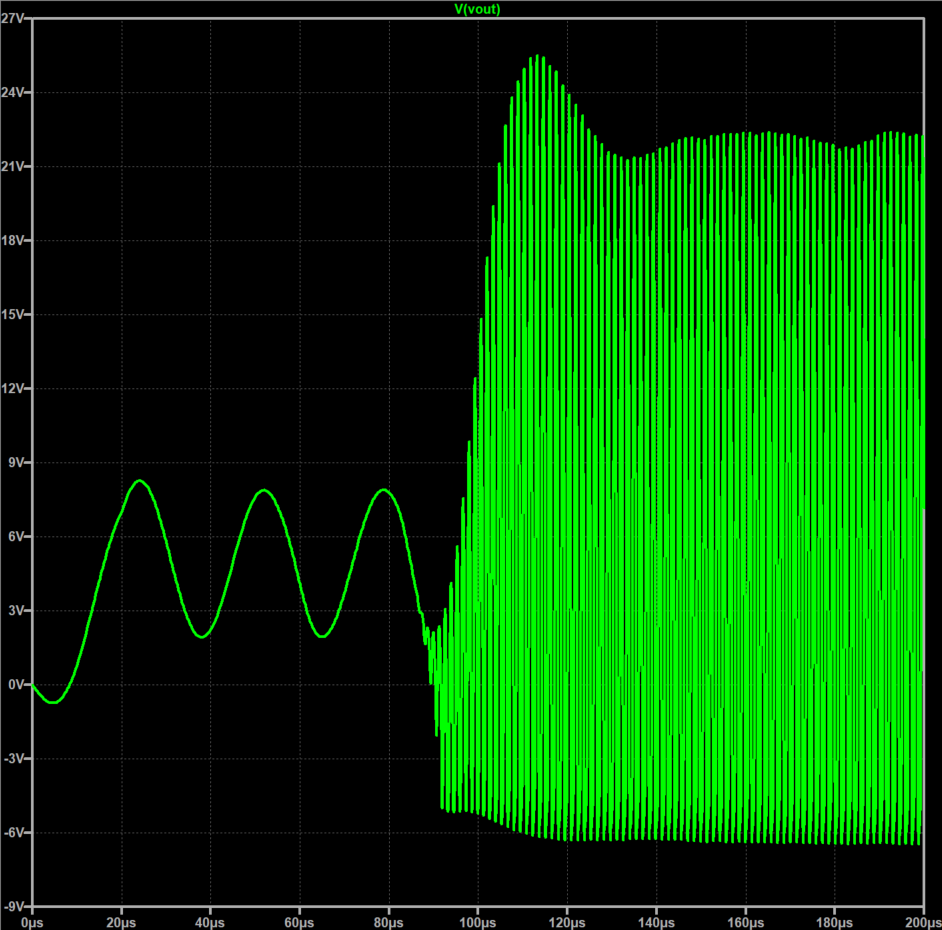

まずは上記回路のトランジェント・シミュレーションのグラフが以下に。

シミュレーション上では、本格的な発振が始まるのは90μS付近からみたいです。実機では分からんけど。

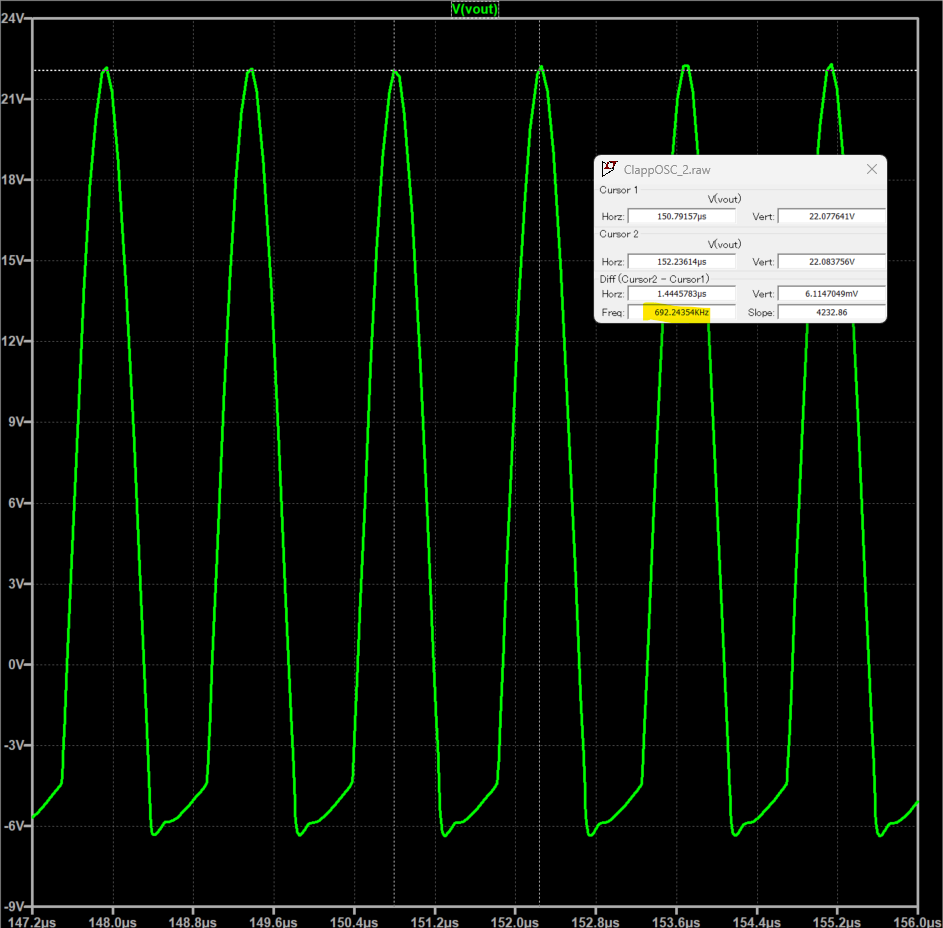

本格的なシミュレーション開始後の波形を拡大してみました。こんな感じ。

上記のグラフから読み取った発振周波数は約700kHzくらいです。

まあ、シミュレーションでは発振したし、本番は次回の実機実験。毎度の手抜き。