LTspice配下のExampleフォルダ内Educationalフォルダ所蔵の回路図を経めぐってます。前回は「TRIACとDIAC」でした。今回は capometer という謎のサブサーキットを登載したFc.ascです。 どうもバラクタ(可変容量ダイオード)のC-V特性「測定用」の回路みたいっす。しかし謎が多いデス。

※「SPICEの小瓶」投稿順インデックスはこちら

※アナログデバイセズ社のLTspiceのガイド、ヒント、便利な情報については以下へ。https://www.analog.com/jp/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator/ltspice-recommended-reading-list.html

capometer.sub

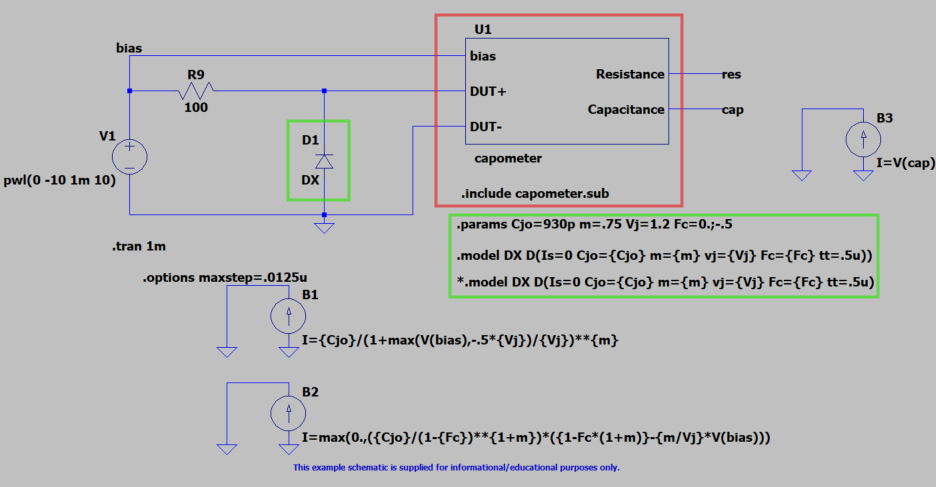

さて、今回のEducationalフォルダ所蔵の回路図は Fc.ascです。なぜにFcなのかは定かでありませぬ。ただ、今回の回路が「測定対象」としているダイオードのパラメータにFcというものあり、

Fc=Coeff. for forward-bias depletion capacitance formula

であります。順方向バイアス時の空乏層容量を計算するための係数みたいっす。でも順方向だとちょっとバラクタにかけるバイアスとは逆でないかい。。。

はてさて、ファイル名も良く分かりませんが、その回路もサッパリです。こんな感じ(赤枠、緑枠は当方で書き加えたものデス。

赤枠こそが、謎のサブサーキット capometer.sub です。このサブサーキットはLTspiceのライブラリのsubフォルダ内にデフォルトで含まれている筈。

残念なことに、使用方法を記した「決定版」的なドキュメントは見つかりませんでした。LTspiceに精通された姉貴兄貴の方々が各所で記した断片的な情報をもとにすると、bias電圧を与えてDUT+とDUT-の間に接続した要素の静電容量(および抵抗)を交流的に測定できる回路モデルみたいです。サブサーキットの内部回路は(勿論、LTspiceインストールフォルダ配下のsubフォルダに格納されてます)、以下githubにもあがってます。

https://github.com/evenator/LTSpice-Libraries/blob/master/sub/capometer.sub

また、日本語ページでは、「ベルが鳴っています」様の以下のページの冒頭でチラリと参照されてます。

上記では、capometerのサブサーキットではなく、それと同等以上?の独自回路をつかってシミュレータ上での測定をされています。

バラクタ

今回のサンプル回路は、特にバラクタと銘打ったデバイスの容量を測っているわけでなく、モデルパラメータを図面上で定義したダイオードDX(図の緑枠)の容量を、バイアス電圧 -10Vから10Vの範囲で測っているみたいです。ただ、バイアス電圧によって容量可変なダイオードというとバラクタということだよね。

なお、今回、ついでにちょいと調べてみたら、バラクタの呼び方、実にいろいろあるみたいです。

-

- varactor

- varicap

- voltcap

- voltage-variable capacitance diode

- tuning diode

バラクタとかバリキャップという呼び方はよく聞くけれども、他の言い方も言われれば、分かるような気がしないでもない。ホントか?

過去回で関係ありそうな回を調べてみたら、以下のようなものがありました。

定番回路のたしなみ(11) バラクタ(バリキャップ)とCD4007でVCO(もどき)

上記は、バラクタとしては1SV136Aを使い、それと「何にでもなるCMOS-IC」CD4007を組み合わせて、電圧制御発振器(VCO)もどきを作ってみた件です。

また、以下の過去回ではお馴染みの整流ダイオード1N4001の接合容量の測定を試みてます。

お手軽ツールで今更学ぶアナログ(63) PN接合容量の件、1N4001整流ダイオード

シミュレーション結果

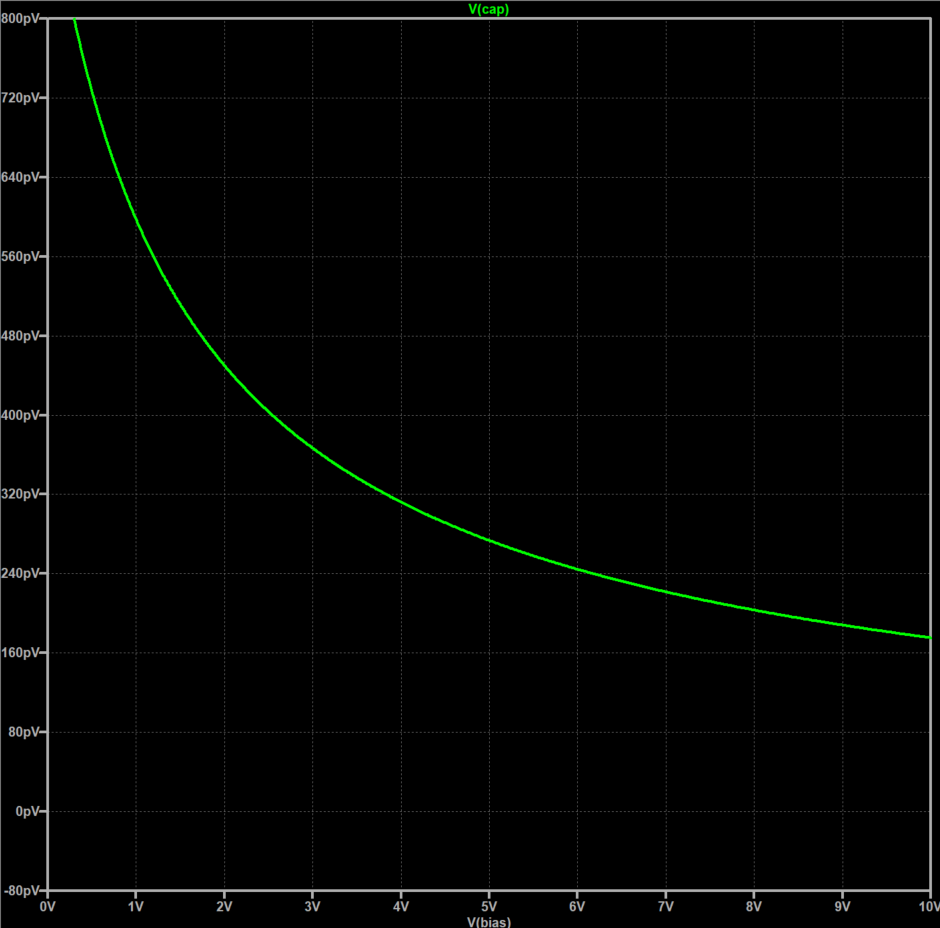

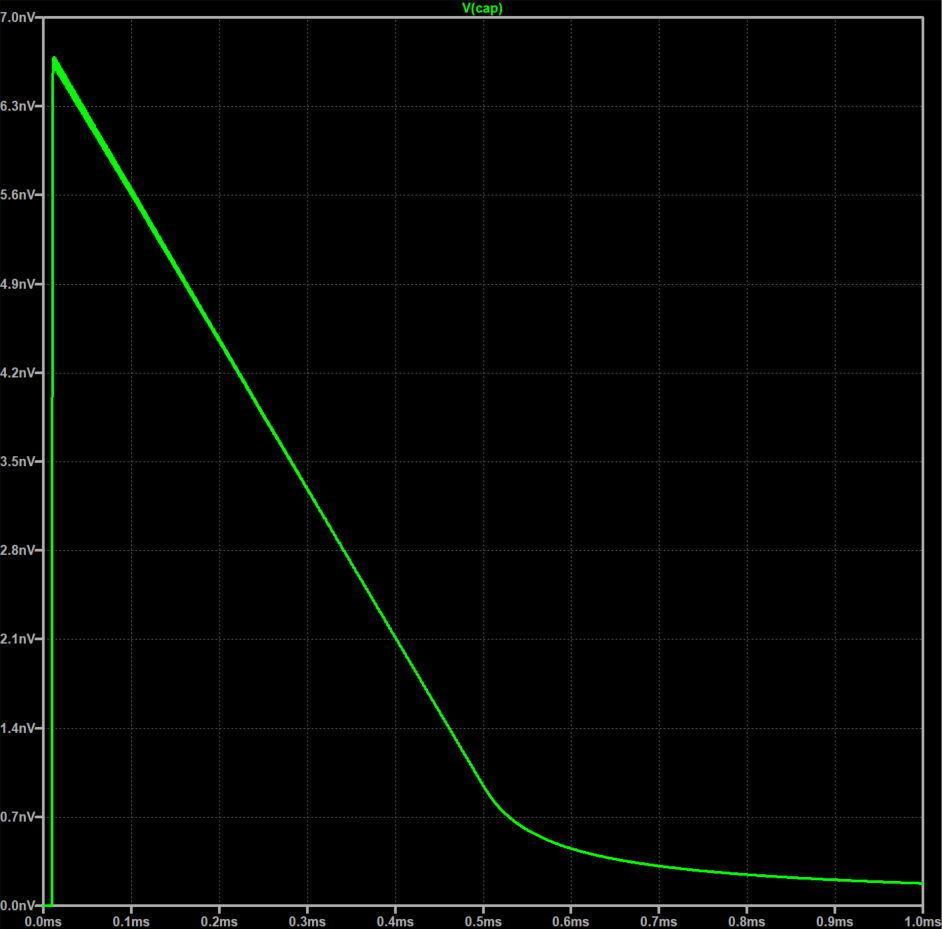

サンプル回路のシミュレーション結果(cap端子)が以下に。シミュレーションは「過渡解析」設定なので、x軸は時間です。

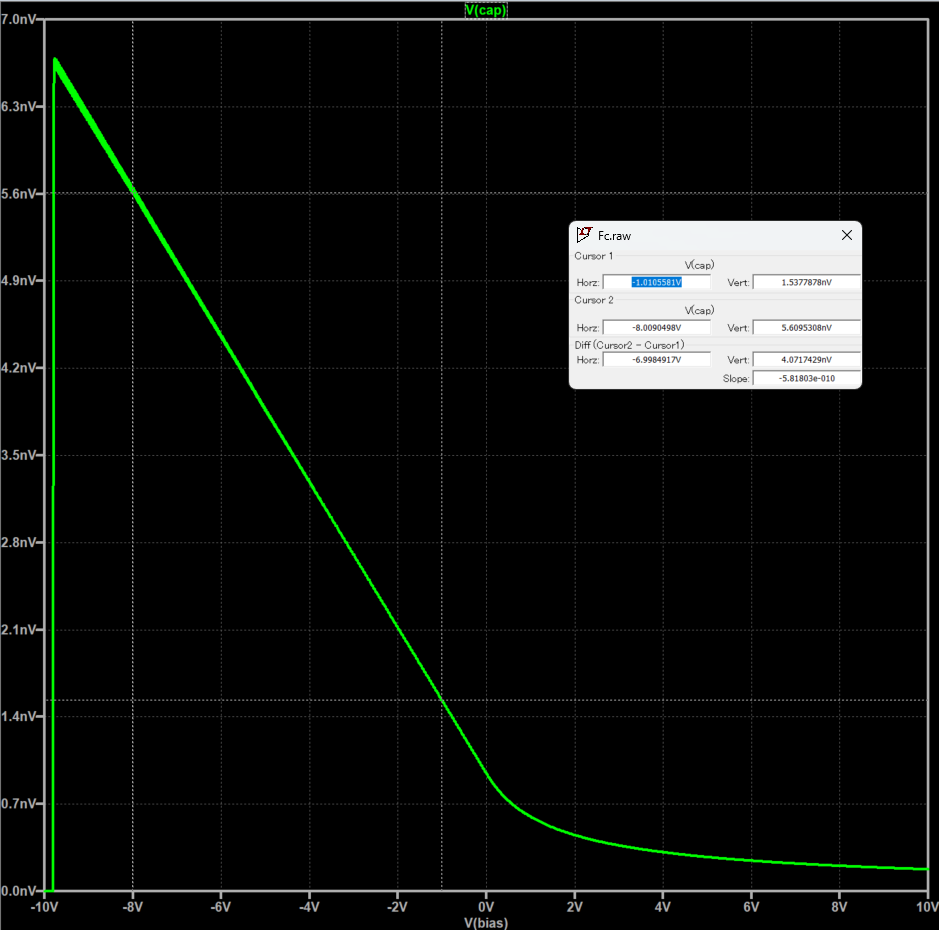

X軸に、バイアス電圧をとってプロットしたかったので、軸設定を変えてみるとこんな感じ。

時間軸から、電圧軸に「劇的」に変更したというのにほとんど変わり映えしないのう。

回路図みる限り、biasがプラスのときに、ダイオードには逆方向に電圧がかかっているように見えるので、バラクタとして観察するためには、0Vよりも右の方を観察しないとイケナイのでは、と思い立ちました。

断片情報では、V=Fと読み替えていいみたいなので、逆バイアス1Vで500数十pF、8Vだと200pFくらいと読み取れます。そういう読み方でいいのか?どうなんだ?