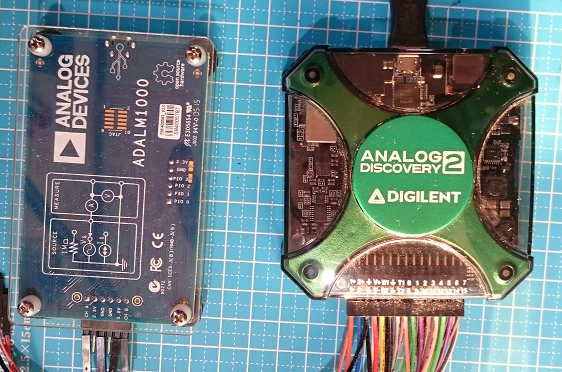

本サイトでは、何か「波形」を測定するというとDigilent社のAnalog Discovery 2をよく使っておったのです。ところが、最近、本シリーズではAnalog Devices社(たまには正式名称書かないと)のADALM1000ばかり使わせていただいております。この2つのお道具、似ているところもいろいろあるのでありますが、違う部分も沢山あります。今回は、本シリーズの視点で「違い」をまとめておきたいと思います。 “帰らざるMOS回路(6) M1KとAnalog Discovery2” の続きを読む