前回は、ダイレクト・サンプリングSDRの準備として、全然RFでない最後の音声出力部分、HT82V739使ったスピーカアンプ回路を組み立てて動作確認しました。今回はRFに向き合う高周波アンプとバンドパスフィルタを組み立てます。まあAMラジオが対象なので526.5kHzから1620kHzですが、ともかくRFフロントエンド。

※「手習ひデジタル信号処理」投稿順 Indexはこちら

前回からSDR編へと進んでおりますが、教科書として読ませていただいておりますのは、三上先生様の御本です。

CQ出版社『Armマイコンでつくるダイレクト・サンプリングSDR』

CQ出版社トラ技誌連載記事をまとめたPDF版をダウンロード購入させていただいとります。そして信号処理は以前と変わらず以下のマイコンボードでソフトウエア処理です。

ST Microelectronics製 Nucleo-F446REボード

三上先生の御本でSTM32F446REつかってMbedOSという以前と同じラクチンな「環境」ですが、1点新たに作られねばならないのが、アナログ・フロントエンド部というか、RFフロントエンド部です。以前はサンプリング周波数10kHzという世界での実験だったのでそれ向のAFEでしたが、今回はいくら遅いAM信号とはいえ桁が違います。

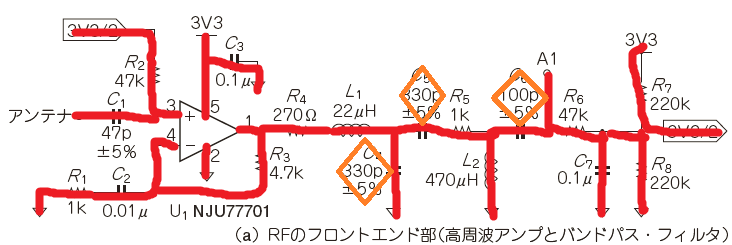

RFフロントエンド部

RFフロントエンドは、AM受信機用のアンプ(1MHzでのオープン・ループ・ゲイン30dBとな)と、AMラジオの周波数帯526.5kHzから1620kHzを通過させるバンドパスフィルタからなります。三上先生ご指定のオペアンプは、日清紡マイクロデバイス(の傘下に入った新日本無線)製の以下のデバイスです。

3.3V単電源で動作し、入出力ともフルスイングです。利得帯域幅積34MHz、スルーレート35V/µsとな。

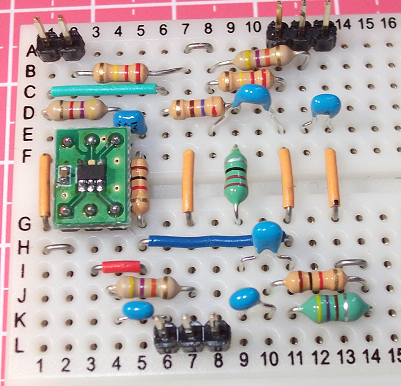

これを使ったRFフロントエンドを単電源ライン、400穴のブレッドボード半面に組み立てていきます。流石にテキトーに配線すると酷いことになりそうなので、教科書の配置通りにデバイスを並べていきます。部品点数そこそこ多いので、ちゃんと確認しつつ組み立てました。苦闘の様子が以下に。

ヤマシイところが3点あり、上記部品のうちオレンジ色のダイヤ型のコンデンサは「温度補償用のもの」を使えという御指定です。しかし手元には「温度補償用」ありませぬ(常備してない意識低い系。)とりあえず手元にある「高誘電率系」でやっつけてしまいました。後で何とかしたいと思います。

ブレッドボード上に組み立てた回路が以下に。

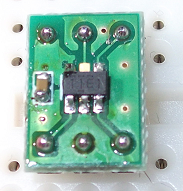

なお、NJU77701は、SOT-23パッケージなので、三上先生の御指定どおり、秋月製のOPAMP専用のDIP化基板を使いました。普通のDIP化基板と違って1608サイズのコンデンサをとりつけるランドが予め用意されてます。余談ですが、「普通のDIP化基板」でも裏面にランドがあるタイプがあり、それを使うと裏面にコンデンサを付けられました。配線ちょいと面倒ですが。

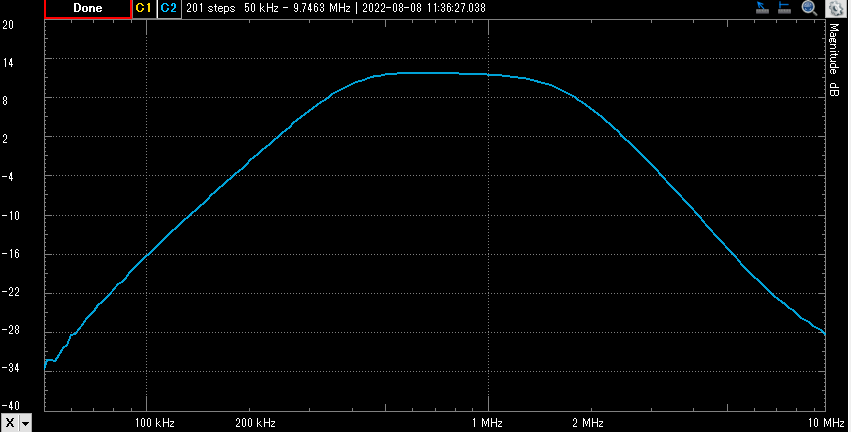

実機で周波数特性を測る

例によってDigilent Analog Discovery2を使って取得した「アンプ+バンドパスフィルタ」の振幅特性が以下に。だいたい500kHz付近から1.5kHz付近のAM周波数帯で11dBくらいのゲインがあることが分かります。

バンドパスしていてよかったね。

次回は、SDRのソフトウエアは「ブラックボックス」のまま、AMラジオの受信実験か。そのためには「アンテナ」這わせないと。何メートル?